ここのところ、管理人が嵌っているタナゴ釣りを紹介します。昨年の11月頃から始めたばかりなのでまだ右も左も判りません。要は超初心者っていうヤツです。最初にタナゴを釣ろうと思ったのは、その昔に僕がヘラ釣りをやっていた時には、邪魔なほどいたタイリクバラタナゴが今では貴重な魚になってしまったと聞いたからです。案の定、僕が住む埼玉県の中央部にはほとんど居なくなっているようです。昔から大名やだんな様と呼ばれるような、要は当時のブルジョア階級のオヤジ達が嗜好したこの釣りを一度やってみたいと思ってはいたものの、何せ邪魔なほどいたものですから、当時は特別タナゴを専門に釣ろうなんて事は微塵にも思いませんでした。

タナゴ釣りは、その昔に大名達が好んで行ったレクレーションだと聞いております。釣りをしている傍らに黒髪の美女を置き、その黒髪を釣り糸にして釣ったそうです。しかもその黒髪の美女は処女でないと髪に弾力が無くてすぐにプチプチ切れてしまうので、処女である必要があったそうです。で、大名は家来に長い黒髪を持った処女を都合させ、朝から一日タナゴ釣りをしながら美女と会話をし、心を交わし、その帰りには体を交わしたと。・・・そして、また次にはその女性は髪が使い物にならなくなってしまった(処女でない)ので新しい女性を用意させて・・・。これがタナゴ釣りの由緒正しい釣り方だと聞きました。ちょっと身分が下のだんな様は二号さんを連れて・・・少々糸が切れても我慢して・・・釣ったのでしょうか?当時の鈎はどんな物を使っていたのだろう???・・・・・・興味津々ですね!

ご存知の通り、タナゴは大きくなっても10㎝少々。食べても毒ではないけど、個人的にそれほど美味しい魚だとは思えません。それでもどうしてタナゴかというと、まずは道具仕立てが異常なほど小さい。しかも、そのミニマムなパーツの一つ一つには、その人なりのコダワリがふんだんに・・・。一度やってみてください。結構嵌る人が多いのではないかと思います。

概ねの道具仕立てを書きます。何せ、相手が小さいので総てがミニマム。これが一つの大きな魅力でもあります。

竿は基本的に短いです。概ね1mが基本です。大場所で沖目をやる場合や超深場をやる時は長竿を使う時もあるようですが、このようなタナゴ釣りはタナゴ釣りらしくないので僕はあまりやりません。4~5尺くらいが一番好きです。下の写真は僕がもっとも多用する竿です。安物ですが、携帯に便利である事が多用する理由です。タナゴ釣りは相手が小さいので、調子などは関係ないようです。仕掛けは写真のように付けっぱなしです。仕掛け巻きは自作です。透明なアクリルパイプを好みの長さに切って糸が入るように両端を削って窪みを付けた物です。糸は竿先のリリアンに付けたままなので、糸止めは必要ないです。それに仕掛けを巻いて輪ゴムで竿に付けただけの物です。その輪ゴムにはその仕掛けに合ったウキも差し込んでおきます。仕舞い寸法は25㎝くらいです。これをベストのポケットに入れておきます。すぐに取り出せますので、探り釣りの時にはとても重宝します。

仕掛け

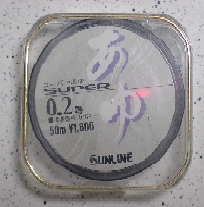

僕が使っている道糸は鮎釣りの人から頂いた0.2号を竿よりちょい長くです。太さや材質に拘る事はないです。安物で大丈夫です。どうせ釣れるのは10㎝以下が対象ですから。これの先に自動ハリス止めの一番小さいのを付け、それにハリスを通して止めます。ハリスは渓流用に(やはり人から頂いた)0.125号です。

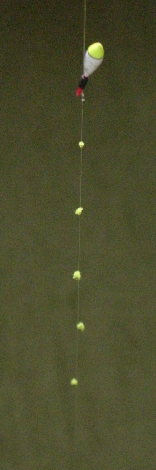

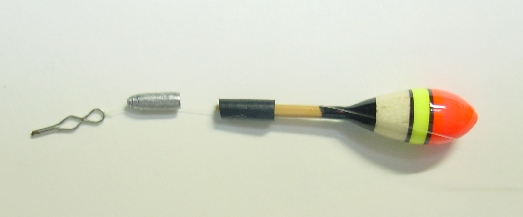

ウキは上州屋で買った小さい唐辛子ウキです。その下に5個くらいシモリを付けてます。良く解らない物に斜め通しのウキがあります。唐辛子ウキに斜めに穴を貫通させ、そこに糸を通して使うのですが、普通の浮木でも充分だと思われます。実際に使用しても、糸絡みが少ないかなぁ程度に思えます。シモリに関しては、最初の頃は何のためにシモリを付けるのかが解かりませんでした。ただタナゴ釣りの人はみんな付けているみたいなので付けていました。ベテランになるとウキの魚信の前にこのシモリに魚信があるので、それで合わせるとか言われていますが、もしもそうだとしたらウキは要らないんじゃない?と思っていました。そして、一年が位やっていて、やっとその意味が解かりました。確かに親浮木に魚信が出るよりわずかに先にシモリに魚信が出ます。わずかですが、そのわずか先に魚信をキャッチすることは、我々にはかなり大きいメリットになります。特に流れの中での釣りでは、仕掛けの姿勢がわかるので、その姿勢が不自然に変化した時は魚信です。

また、仕掛けは永久的なものではありませんから、必ず予備が必要です。ナマリの重さ、付け方などにもコダワリたいし、現地で時間を費やしたくないので、なるべく自宅で調整しておいて、現地ではそれをセットするだけにしています。同じウキを2本買ったら、そのナマリの量は同じではありません。よって微妙なナマリの重さの調整が必要になるわけで、それを現場でやっていると時間の無駄です。最初の頃の僕は、自宅で調整をしておいて、下の写真のようにそれぞれのウキにセットにしておき、現地で変える必要があったら、それをばらして仕掛けにしてました。が、最近では竿の数も増えてしまったので、それぞれに調整済みの仕掛けが付いているので、仕掛けとしての予備は一組だけしか持ち歩かなくなりました。しかもそれを使ったことがないので、必要ないかもしません。

タナゴ浮木が手に入らない方は浮木を自作してしまいましょう。→→→→→クリック

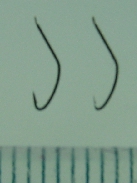

一番気を使っているのは鈎です。タナゴの鈎を購入しに行ったら、沢山の種類があって・・・。

店主にこれをどうやって使い分けるのか?を尋ねたところ、“好み”だそうです。でも聞いているうちに段々とあっちも欲しい、こっちも欲しいになってしまって・・・。結局、そのお店にある総ての種類の鈎を買ってしまいました。どうも僕が釣具屋の店主に釣られてしまったようです。

使用感はまだ使っていないので判りませんが、使ったら順次掲載していく予定です。

尚、この他にもタナゴに使う鈎はあるかもしれませんが、とりあえず売っていた物ということで・・・。その他はお許し願います。

詳細はここをクリック(個々の鈎についての使用感です。)

何せ相手が小さいですから、その小さな口にいかに鈎をかけるかが勝負です。特に当歳の魚を釣る時には鈎もシビアになります。そんなときは鈎を研ぐのだそうです。たなご釣りの場合は鈎を研ぐと言っても、一般の釣りのように針先を鋭利にすることを目的と擦るのではなく、より小さなタナゴの口に鈎先が入るように鈎のフトコロを小さくするのが目的のようです。僕は鈎先を鋭利にすることも目的の一つに入れてます。下の写真は左が購入したままの鈎、右は研いだ鈎です。鈎はOwnerの三腰です。砥いだ鈎は下の写真のようにハリスを付けてケースに入れておきます。下のケースは自作ですが、きっと世間には良い物があると思います。鈎は普通に外掛け結びで5回巻きです。

餌

餌はほとんどの場合はアカムシ、時々黄身練りです。黄身練りはホットケーキの粉に鶏卵の黄身だけ(白身と黄身の皮は捨てる)で練ってカスタードクリームくらいに練ります。そのときにバニラエッセンスを一滴から二滴くらい入れると集魚効果も期待できるそうなので僕も入れていますが、その効果は???です。それを注射のシリンジ(5ml プラスティック製が丈夫)に入れてトコロテン式に押し出して鈎先に小さく付けます。アカムシを主に使っている理由は、釣れてくるタナゴのサイズが大きいような気がしているからです。勿論黄身練りでも大きいのも掛かりますが、確率の問題です。小さなタイリクバラタナゴなどをターゲットにする場合は黄身練りが多用されます。

仕舞い

仕掛けは写真のように竿に付けたままにしておきます。仕掛け巻きは自作です。透明なアクリルパイプを好みの長さに切って糸が入るように両端を削って窪みを付けた物です。糸は竿先のリリアンに付けたままなので、糸止めは必要ないです。それに仕掛けを巻いて輪ゴムで竿に付けただけの物です。その輪ゴムにはその仕掛けに合ったウキも差し込んでおきます。仕舞い寸法は25㎝くらいです。これをベストのポケットに入れておきます。すぐに取り出せますので、探り釣りの時にはとても重宝します。

道具箱

昔は合切は合切箱でしたが、今はあまり使われていないです。重いし高価だしがその要因のようです。また、寒い時期にタイリクバラタナゴを狙うのであれば一ヶ所に陣取ってなんてこともやるのですが、在来種狙いやタナゴが少なくなった現在は移動が常ですから重い道具箱(合切箱)はかえって使い辛いと感じているようです。

僕はいつもこんな風に持ち歩いてますが、各人が工夫して便利にやっているみたいです。

【工 夫】

2月15日, バランス仕掛け

それでは今日のひねった仕掛けです。名付けて『二段シモリ』。

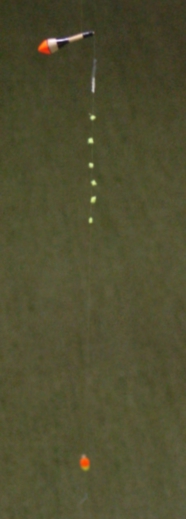

一番上にトウガラシウキ、そのすぐ下にそのトウガラシウキがほんの少し頭を出すように調節したナマリ。その下に蛍光糸で目印を数個付け、その下に中通しのウキを付け、その下にその中通しのウキが丁度水中で止まるように調節したナマリ、その下に自動ハリス止めでその下にハリス、そして鈎です。

・・・・・?????、訳わかんねぇ。

要は餌の重さだけで餌を沈めたいと思ったのです。下はバランス中の仕掛けです。我が家のバケツに水を張って撮りました。下のシモリが水中でバランスしているので、途中の蛍光目印のところの糸が張っていないので真っ直ぐに並びません。

餌が沈んでいく時の目印の変化で魚信が取れれば嬉しいのですが。

ということは一番上のトウガラシウキは要らないって???でも餌が落ちて仕掛けがピンとなった後も魚信はあると思うので・・・。

それと、今日は極めタナゴの砥ぎに挑戦しました。砥いでいたらカエシがすっ飛んでしまったようで、スレ鈎になってしまいました。このフトコロの浅さだとバラシは必至と思われますが、折角苦労して砥いだので明日使ってみようと思っています。

左が砥いだ方。右はノーマルです。

・2007年2月15日

さて、上記仕掛けの使用感です。まぁまぁってところでしょうか。ウキが2個付いているようなものですから、魚信に鋭さがありません。フワーって入っていくので、シモっているのか?魚信っているのか?が不鮮明です。でも、この仕掛けで6匹釣れました。

それと砥いだ極めタナゴですが、こんなのまで釣れました(下写真)。極めタナゴサイズの頭の大きさです。スレかなぁ??鈎を外す時に違和感はなかったけど、写真で見るとスレっぽいですね!

2007年2月18日 爪楊枝ウキ

今日は浮き作りです。

どこかの掲示板で木粉粘土でウキを作るのが掲載されていました。かなり上手に出来ていたので、僕も何か作ってみたくなりました。

まず、素材に何を使おうか?と考えてみました。“簡単で安くて作るのに手間が掛からない”をコンセプトに考えて、素材は爪楊枝にしました。つまりは柳材です。これなら形成する必要はなし。しかもいたって軽量&タナゴが引いた時に水の抵抗が少ない(はずな)ので感度が良さそうです。ただし、ナマリは背負わないので浅場の釣り用となる事が想定されます。また、テストですので塗料も家にあるもので何とか間に合わせて、極力買わないで作ってみます。

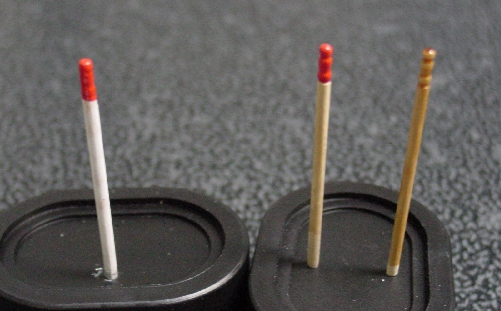

今日は途中までです(写真)。まずは500番の紙やすりを折り曲げて、その中で楊枝を挟んで指でクルクル回して表面を滑らかにします。一番左はラッカー系の白のスプレーで下塗りをして、頭にカシューの朱を付けた物。真ん中はやはりラッカー系のベージュ(こちらはスプレーではないが、新しく買うのでしたらやはりスプレーの方が楽だと思います。)で下塗りした後、頭にカシューの朱を付けた物。一番右はカシューのクリアーを塗った後、ティッシュで満遍なく薄く展ばしただけのもの。

カシューは一旦塗ると20時間くらい硬化しませんので、一時放置しました。

そもそも塗料はまず第一にウキへの浸水を阻止する事が目的で、その次に視認性を良くすることが目的ですので、なるべく薄く塗った方が良いと思われます。しかし、こちらも腕がないので、厚塗りになってしまいました。上手く行くようでしたらもうちょっとまともな色を付けてみようと思っています。

それにしても・・・こんなので釣れたら楽しいなぁ。

・2007年2月21日

明日はまた霞ケ浦に行こうと思っています。浅タナ用の爪楊枝ウキが一つ出来たので(写真参照)、浅タナにタナゴがいるようであれば試してみます。釣れたら楽しいニャー。

試したら立ちが悪いので、ウキの下のほうにナマリを仕込みました。これで自動ハリス止めと鈎の重さで釣り合います。ということは餌の重さだけでシモって行く予定であります。上手く行くかなぁ???

・2007年2月23日 爪楊枝ウキのおかげで、昨日(2007年2月22日)は僕の記念日となりました。今までほとんど釣れずに、でも少しづつ上達して来ているのでそろそろツ抜け(10匹以上釣る事)か?と思っていたのです。そうしたら昨日はツ抜けどころか、一気に一足飛びに一束釣り(100匹以上釣る事)でした。勿論、暖かくなってきて魚の活性が上がってきたことによることが釣れた原因だと思いますが、このウキもとても良かったです。

とにかく魚信が大きく出ます。その理由は浮力が少ない事と引いた時の水の抵抗が少ない事ではないかと推測しております。欠点としては立ちづらい事です。問題は表面張力です。これさえクリアすればとても良いウキだと思います。ウキはウキゴムで付けていましたが、このウキゴムの所の表面張力が問題です。シリコンも疎水性が高い素材ですので、何か親水性が高くて弾力性のあるものはないでしょうか?

それにしても昨日は忙しい釣りでした。

画面が長くなるので、今回からは箇条書きです。興味ある所をクリックして下さい。

普通の仕掛けでは面白くないので、ちょっと変わったのを作ってみました。果たして・・・

前回の失敗を考慮して、新しいタイプの仕掛けを考えました。

黄身練り同様、グルテンのポンプを作ってみました。とても使いやすいです。

上記のような結果を得たので、ウキの試作は終えます。今まではテストだけだったので作りも雑でとても綺麗とは言いがたい物でしたが、これからはもっと綺麗に仕上げるだけです。今回のテストは止水の中での釣りに的を絞ってウキを考えてきましたが、後には流れの中での釣りにも目を向けてみようと思っています。次回からは仕掛け全体について考えてみようと思っております。

タナゴ鈎には沢山の種類があります。その中から自分の釣りに合ったものを探し出すのも楽しみですし、釣果UPにつながります。総てとは言いませんが、概ねの種類の写真を掲載しましたので見てみてください。

仕掛け全体を考える前に、新しいウキの必要が出てしまったので、またまたウキ作りです。すみません。世の中思ったように事が進まないです。

いくつかの鈎を使って、欲が出てきましたので、鈎を作ってもらいました。その使用した感じのレポートです。

僕の研ぎ方です。参考になれば・・・

シモリウキは何故付けるのか?は判りませんが、使ってみれば判るかも?ってなことで、自作してみました。

竿は基本的にどうでもいいです。でも、それでは粋の世界ではありません。個人的な感想を書きました。

擬餌針でタナゴを釣るのも、これまた結構楽しい。