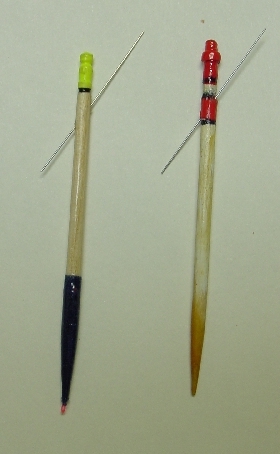

爪楊枝ウキの改良版 その1

今回はこないだ作った爪楊枝ウキの改良です。

先日使って、良くなかった点は

①浮きが立ち辛い

これは主にウキゴムの表面張力が強いのが一番の原因です。よって、今回は下のような工夫をしました。爪楊枝ウキの下にピンク色のナイロン3号で輪を作ったので、そこに糸を通してその上下に浮き止めを付けます。

浮き止めも普通はゴムなので、今回は下のようなものを購入してきました。表書きに『水を吸って・・・』と書いてあるということは、親水性(水をはじかないので表面張力は少ないと見た)であると思います。

昨日これを購入して、今日試して見ました。

水を吸うとメチャクチャ締まります。・・・締まりすぎて、糸がパーマしてしまいます。もっとゆるく結べば良いのでしょうが、まだ感覚がつかめません。よって、今回は普通に渓流やアユ釣りで目印に使う物を使うことにしました。

②仕掛けが絡まりやすい

これは立ちウキを使ったらみんなそうだと思います。特にビックリアワセのときなんかに多発します。中通しにするとかなりそれが軽減するのですが、爪楊枝ウキのセンターに縦に穴を開けるのは至難の業だと思う(爪楊枝ウキで中通しウキにすること)ので、今回は斜め通しのウキを作ってみようと思いました。通す穴の中に樹脂を塗って浸水を防ぐのですが、それが中々難しいです。またこうする事によって、ウキを竿で立たせる事ができるので、①の表面張力も最低になることと思います。

2007.03.04 テストして来ました。

結局のところ、ウキゴムを使っても、このように輪を作って使っても、使い勝手は変わらなかったです。輪は作るのが面倒臭いので、これからはウキゴムのなるべく小さいのを使うつもりです。

それよりも、今回はこの爪楊枝ウキの上に2個の鳥の羽の芯で作った目印を付けたのですが(見やすいように蛍光黄色の塗料を塗ったもの)、これが実に良かったです。ウキがシモって行って見えなくなる頃、ちょうど一個目の目印が水面に来て、それがまたシモって行って見えなくなる頃に2個目の目印が来てシモリが止まるようにナマリを調整しました。よって、かなりのタナを探る事が出来る仕掛けとなりました(概ね50㎝)。

概ね爪楊枝ウキがシモって行って、垂直の魚信が出ることが多いですが、爪楊枝ウキが斜めになったりするのも魚信であることが多く、立横のどちらでも魚信が取れました。特にウキが斜めになる魚信はとても高確率で魚が掛かって来ました。また、2個の羽根浮きは垂直に魚信が出ると引き波を立てますので、目が悪い人でもメチャクチャ良く解ります。

今回のウキで失敗したのは、斜め通しにするためにあけた穴の樹脂コーティングが上手く行ってなかったらしく、段々とシモリが早くなってしまったのでそれに合わせて徐々にナマリを少なくして行きました。とは言っても一日釣って夕方までは何の問題もなく、夕方になって2回ナマリ調整を行っただけです。 途中、大物に的を絞ってアカムシ餌で深いタナを釣ってみました。最初は小さめのヘラ浮きを使ってみました。他の浮きとの違いを見なくてはならないからです。ほとんどの魚信が一目盛り(1㎝くらい)なのに対して、爪楊枝ウキだと5㎝くらい入ります。ナマリを背負わず、水の抵抗も少ないウキだからこそ出来る技だと思います。ですから、とても合わせやすいです。今回陣取った船溜まりはとてもメジャーな場所なので、当然魚のプレッシャーも高く、決して釣り易い状況ではなかったのですが(他の人は『掛からない』と連呼していたことから明らか)、僕の仕掛けは上手い具合に魚を捕らえてくれました。これは決して僕が上手なのではなくて(というより、他の人の方がよほどベテランだった)、ただ偶然その日の活性にこの仕掛けがピッタリだっただけのことだと思います。

しかし、爪楊枝ウキを使った2回が2回とも一束オーバー。このウキをベテランさんが使ったら十束くらい釣っちゃうんじゃないか?と思うと、ウカウカこのウキの情報もストップしなくては・・・。