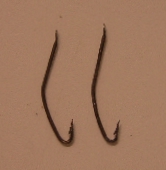

【砥ぎ鈎】

鈎の加工

一般的に鈎は加工しない方がその性能をフルに発揮できるよう、各メーカーは研究を尽くして発売しているはずですから加工の必要はありません。しかし、鈎のある特性だけを特化させたりして自分なりにいじることもあります。勿論、そのことによって他の特性が犠牲になることを覚悟して行う必要があります。

鈎砥ぎ

鈎砥ぎは次の2特性を特化することを目的に行います。

①鈎先を鋭利にすることにより、刺さりを良くする。これは魚の口に対しては勿論のこと、アカムシを餌に使う場合、その刺さりを良くすることによって、アカムシの中身を出にくくする事もその目的の一つです。

②鈎先の長さを短くする事によって鈎先がタナゴの口に入りやすくする。特に中層を釣る場合は鈎が立っているので、その効果は絶大だと思っております。しかしながら、底を釣る場合は鈎が寝てしまうので、その効果には疑問があります。

砥ぐための道具

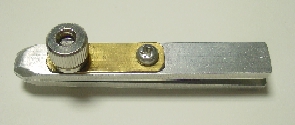

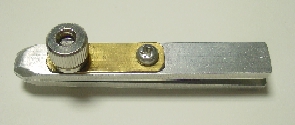

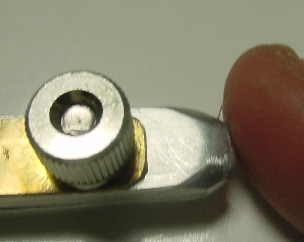

①鈎ホルダー

僕はすがものオリジナルを使っていますが、何でも良いので慣れる事です

②砥石

僕はトンプソンのシャープニングストーンとGCのシャープニングストーンを使っています。その他、専用の筆のような形をしたものもあるようですが、僕はまだ必要を感じないので、上記の2個のみで砥いでます。

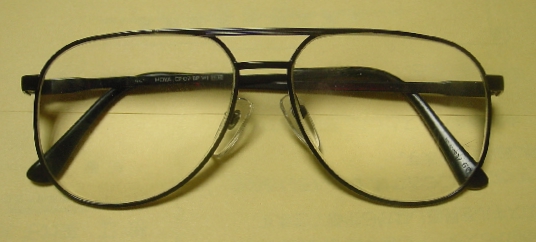

③老眼鏡

まだ、老眼ではないのですが、これは良い拡大鏡(虫眼鏡)です。僕は安物を作ってもらいましたが、ヒャッキンで150円のも使っています。

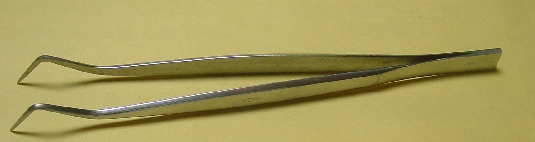

④ピンセット

とにかく作業が細かいので必需品です。僕が使っているのはステンレス製ですが、出来ましたら磁気を帯びない物が使いやすいと思います。

研ぎ方

鈎ホルダーにこのように挟みます。

で、ネジを締めてしっかりと固定します。砥石は僕の場合は2種類です。まずはトンプソンのシャープニングストーンを使って砥ぎます。その後、余裕があったらGCのシャープニングストーンで仕上げます。でもほとんどの場合はトンプソンのみです。

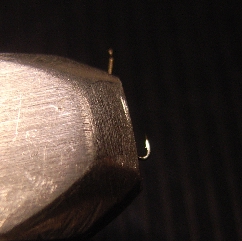

まずは、側面を削ります。最初に挟んだ鈎のヒネリ・カネリ※1を確認します。そして、カエシ(イケとも言います)の辺りに当るようにシャープニングストーンを当てます。このときに、いきなり鈎先にシャープニングストーンが当るようにすると鈎先が鋭利でなくなりますので注意します。そして一度ゆっくりとシャープニングストーンを一回動かしてみます。そのとき、鈎先が少し残るくらいに削れていればベストです。

もし角度が違っていたら修正して当て直します。そして良い角度が判ったら、その角度で何回かこすれば徐々に削れ面が拡大して針先にまで到達します。そうしたらその面はそこで辞めて、反対側も同じようにします。それが終わったら今度は鈎先の背面を削ります。要領は側面と同じです。

研ぎ終えたら確認します。確認は爪でやる人もいますが、僕は指先の腹で確認します。理由は、鋭利になった鈎先はとても弱くなっているので(軸径が細くなっているので)、爪だと硬くて、折角良く砥げた鈎先を少し鈍にしてしまう気がするからです。指先でのチェックは、鈎を研ぐ前にも確認します。一般的にはちょっと皮に入るものの、深くは突き刺さらないのが砥ぐ前の状態です。しかし、砥いだ後は表皮の中にしっかり入る感覚があります。

※1ヒネリ・カネリ

針先から胴を見た場合、右側に曲げてある物。カネリはその逆。

鈎の形態を変える

上記しましたように、鈎はあまりいじらない方が良いのですが、鈎先が内側を向きすぎているとアカムシが付け辛いので、針先がわずかに外側に向くように変形させます。先の細いプライヤーで鈎の胴の曲げを少々直線的にするだけです。これでアカムシは俄然付け易くなります。バラシが多くなりそうな気もしますが、実釣ではそれほど気になるものではありません。