浮 木

浮木ほどその釣り師のスタンスが明らかになる道具はないと思います。

タナゴ釣りと一口に言っても、数を釣りたい人、大型を狙っている人、はたまた狙った魚種だけを釣りたい人、この雅な世界を満喫できれば良い人など、いろいろなスタンスでタナゴ釣りを楽しんでいます。また数も型も魚種も関係なく、一日をのんびり過ごせれば良いという人もいます。

釣果にこだわる人は、どちらかというと浮木に感度や見易さを求めます。釣趣を主眼に置く人は浮木に作りの良さや艶やかさを求めたりします。心の洗濯に来ている人は何でもOK(?)です。

僕の場合は、この世界を満喫したい方なので、本来ならバカ高い浮木や煌びやかな浮木で釣りたいところですが、何故かそういう所はあまり気にしません。どちらかというと感度や見易さを求めます。

ところが、僕が住んでいる地域ではタナゴ釣りが盛んでないので、タナゴ釣りに使える浮木はまず手に入りません。唯一使えるとすれば小さな浮木は売っていますので、それを買ってきて斜め通しの穴を開けて使うくらいです。

で、やはり自作の浮木の必要が出て来るのです。決して上手にできるわけではありませんが、実際に使ってみると、(当然ですが)買ったもので釣れた時より嬉しさが大きいです。同じ一匹をより楽しく釣る事ができるのですからこんなに良いものはありません。この喜びを味わっていただきたいのと、僕のようにタナゴ浮木が手に入らない人のためにその作り方を公開します。もっと良い(簡単で美しくできる)方法もあると思われますが、とりあえず僕の作り方です。良い方法をご存知の人がおられましたらご教示いただけたら幸いです。

それでは作り方です。

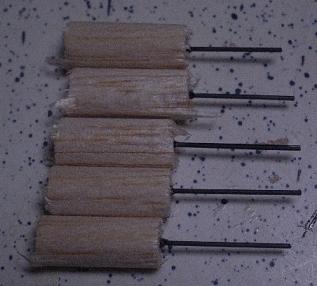

まずバルサ材を買ってきます。僕は近くのホームセンターで直径7mmの棒状になっているのを買ってきます。いつもならそれを4㎝間隔で切断して作るのですが、今回はこれからの時期に使用頻度が高い短竿用の小さな浮木を作るために2㎝間隔で切断しました。綺麗に切れている必要はありません。後で形態修正しますので。

今回のウキの足は直径0.8mmのカーボン棒(近所の上州屋で購入)を使いました。断材の断面の概ね中央付近に0.7mmのキリで穴を開けます。これは“概ね”で良いのでいい加減で大丈夫です。このとき、できるだけ軸を合わせるように開けて下さい。

キリで開けた穴にカーボン棒にゲル状のアロンアルファを付けて差し込み、接着します。

バルサ材部分を大まかにカッターで削ってしまいます。これも“概ね”で良いです。

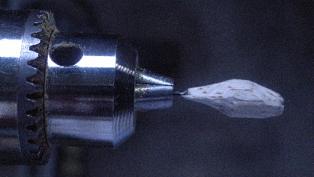

これを電動ドリルに取り付けます。

場合によると0.8mmの軸を咥えられない電気ドリルの口もあります。その時はホームセンターで先だけ売ってますので、それを購入して取り付けて、それに咥えさせます。

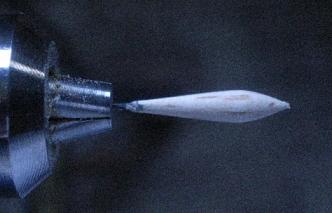

そして回転させながら紙ヤスリで削りながら形を整えて行きます。

センターがぶれないようになるまでやります。この時は決して焦らず、ゆっくりと軽いタッチで削って行きます。決して早くしようとして力を入れないことです。ちょっと力を入れると、接着した足が取れてしまいます。

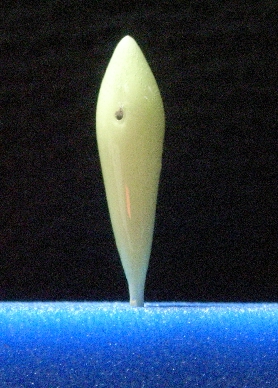

原型の出来上がりです。

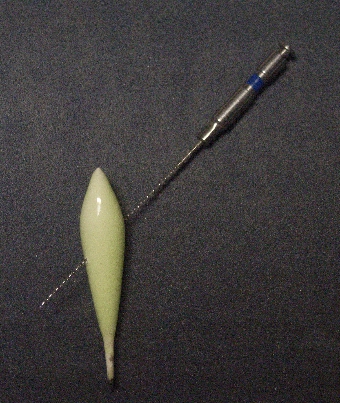

ここからは塗装になります。本当は塗装には漆を使いたいのですが、僕は漆には超敏感な体なので、これまた上州屋で売っている高級うるしを使います。確かに値段からすれば高級ですが、これは漆ではなく、カシューだと思います。

まずは下塗りです。下塗りには白を使います。木の肌を生かすときのみクリアーを使います。今回は木の肌を生かすつもりがないので白です。白を塗っておくとその上に塗る塗料の色が綺麗です。このとき、最初はケバみたいのが出ますが、気にせずに(どうせ後で研磨するので)満遍なく塗ります。この塗装は後の色を出すためなので、薄く塗れば良いです。それを発泡スチロールの板に立てて一日放置し、うるしを固めます。

その後、好みで好きな色を塗ります。

今回は視認性だけを重視しての試作です。蛍光白、パールホワイト、夜光塗料を塗ってみました。

今回は試作品なので、雑でOKです。もっと綺麗に作る場合は塗装で砥ぎ(研磨)とドブ漬けを繰り返し、形態を整えながら表面を滑らかにして行き、その後トップコートを、やはり砥ぎ(研磨)とドブ漬けを数回繰り返して仕上げます。

それと斜め通しの穴開けです。この部分はいまだ検討中ですが、以下は僕がよる方法です。この方法は市販の浮木ウキにも使えるので、好みの浮木がありましたらそれを購入してきて斜め通しの浮木にしてしまうことも良くあります。

【斜め通しへの変更】

斜め通しの浮木は糸絡みが少ないので好きです。誘いのタナゴ釣りをするときも、餌の動きが、その誘いが斜め通しでないものとは多少違うようです。穴開けはルーターを使います。手でも出来ると思いますが、後述しますが、中に芯が入っているとかなりセンターがずれてしまうので、できましたらルーター、それもできるだけ高回転まで回転数が変更できるものを使えれば綺麗にできます。

まずは浮木の穴を明けたいところにルーターで小さなくぼみを作って、次ぎの穴明けの行程で、ドリル位置がしっかり決まるようにします。

次ぎにその窪みからドリルします。僕は0.35mmの物を使っています。これは、最終的に0.3mmくらいの穴にしたいがためです。この時、中に芯(カーボンの足)がそのまま入ってきていることが多いので、なるべくセンターを外さないように注意します。しかし、センターから外れたといって、浮木が使えなくなる訳ではないので、あまり気にしなくても良いかもしれません。

次に、空けた穴の内面にコーティングします。僕は、これにはレンツロという道具を使います。バネのような物で、回転させることによってコート剤が中に入って行きます。

これで開けた穴一杯にコーティング剤がはいったら、再び浮木全体をコーティング剤の中にドブ漬けしてしまいます。その後、コーテイング剤が硬化して来ない内に、この穴にナイロンの釣り糸を通します。そし内面のコーティング剤をより確実なものにするために、そのナイロン糸をコシコシして、コーテイング剤を確実に内面に塗り付けます。

そうしたらナイロン糸を抜いて、光にかざして明けた穴がコーティング剤で詰まってしまっていないかを確認します。大丈夫ならこのまま放置してコーティング剤を硬化させて出来上がりです。できましたらこの行程を2回くらいやればコーティングはより確実になると思います。

尚、当然ながら、この穴開け法は市販の浮木を購入してきても可能です。

【ウキの購入に当たって】

ウキの良し悪し①・・・センターがずれているものの見分け方

基本的にどんなウキだって釣れないことはないです。売られている物であればそれなりの性能を備えているはずですから、概ね値段相応だと思ってください。

ただ、釣具屋さんに行くと沢山の同じようなウキが並んでいて、それを買う場合どれでもいいような・良くないような・・・。でも、一度でもいいから上記のようにウキを作ればその良し悪しが判って来ます。しかし、作れない人もおられますでしょうから、判別法のいくつかを書きますので、購入の参考にしていただけたら幸いです。

まずその一つ目は研ぎ出しです。タナゴウキのボディーは砥ぎ出しであることが多いです。これには意味があります。どういう事かと申しますとセンター出し(『芯出し』とも言います)が上手く行っているかどうか?が砥ぎの具合で判るのです。砥ぎ出しはベース上に『山立て』と言って凹凸が出来るように塗料を塗り、その上に違う色の塗料を重ねて硬化させ、それを回転させながら削って現れる柄を楽しむ物です。よってセンターが狂っていると片面だけが削れて反対側はあまり削れてないという現象が起こります。

一つセンターがずれたまま仕上げまで作ってみたウキの写真を見ましょう(恥ずかしながら、過去の失敗例です)。

これは一本のウキを前後で撮った写真です。左側に対し右側は黒くて下色の金色が出て来ていません。よってセンターがずれていることになります。センターがずれる要因としては材質自体のムラや回転具(ルーターなど)のブレなどが考えられますが、基本的には製作者の未熟によるものです。僕も実際にウキを作っていますが、概ねこのセンターの狂いで廃棄処分になるウキが多いです。ただ、その完成率は作っているうちに上がって来ますのでやはり技術的な要因が大きく関与して来ます。もっとも、製作時にこの問題を誤魔化せる方法があります。それはエアブラシを使って塗装をする方法です。これは霧状にした塗料を吹き付けることによって塗装をする方法です。よって砥ぎ出しという行程がありませんのでセンターが狂っていても判りません。これですと購入するときもセンターが狂っているかどうか?が分からないのです。僕もエアブラシを購入して使ってみましたが、見た目には綺麗に出来ますが、例えば人に差し上げたりするときにセンターがずれているような物は控えたいし、ウキについて精通した人が多いので、差し上げてもあまり喜ばれませんでした。やはり自分の目で良い物であることを判断出来ることが持つ喜びであることを知りました。その後は砥ぎ出しのタナゴウキしか製作していません。

それとセンターがずれているウキの多くはハチマキ(ウキのトップとボディーとの境に入れる細い帯状のライン)の太さが一定していません。上記の写真を見てもハチマキの太さが一定していないのが判ると思います。よって、このようなものはセンターがずれている可能性が多いのでやめた方が良いと思います。

センターズレについて書いているときりがないので、このくらいにしておきますが、皆様がウキを購入する場合に、一番最初に見る点は・・・まずはエアブラシでの塗装でない物のうち、ハチマキの幅が全周にわたって太さが一定している物で、研ぎ出しの具合を見て平均して研ぎが出ている物を選べばセンターがあっているバランスの取れたウキと言えるでしょう。

ウキの良し悪し②・・・脚の長さ

これは好みの問題ですが、よく『脚は胴から一体となっているものが良し』とする人がいますが、そうでしょうか?ウキの脚はそのバランスによってウキの立ちの良し悪しに影響して来ます。ゆっくりと立ち上がるのが好きな人もいればすぐに立つのが好きな人もいます。よって、あくまでも好みなのでウキの脚の長さや形状は作る側が決定するものではありません。勿論たまたま好みに合った立ち方をするウキが出来ていれば一体形成でも問題はありません。ただ、一つ言えるのは一体形成の場合、ウキゴムに気泡が入り易くバランスが崩れやすい欠点があります。またそれを防ぐために、ウキをきつめにウキゴムに押し込むとウキゴムが破損しやすくなってしまいます。ですから購入する場合は、長めのウキ脚が付いている物を買って来て、自分の好みに合わせて徐々に削り込んでいくのが自分なりのウキの作り方だと思います。一体型になっているとそれ以上削ることは出来ませんから、作者のが思っている通りに釣らなければなりません。