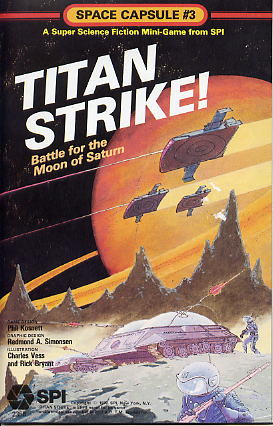

タイタンストライク

Titan Strike / SPI

ショートコメント

●コスネットの「ウォーインジアイス」へと繋がるSFガジェットに溢れた小品

Mini Sci-Fi game by Kosnett which is filled with gadget and lead to "War

in the Ice"

| published |

designed |

players |

time |

| 1979 |

Phil Kosnett |

2 |

90 minutes |

火星の乱から四半世紀

「タイタンストライク」は、SPIが出していたミニゲームシリーズ「スペースカプセル」の第3作として出版されたゲームです。

デザイナーは、「ウォーインジアイス(南極未来戦争)」のフィル・コスネットです。

「タイタンストライク」は、SPIの太陽系内戦略級ゲームの傑作「バトルフリートマーズ」の後に位置します。2093年の火星の乱から四半世紀、2117年には再び地球上の旧国家をベースとした諸勢力が覇権を競う時代となっていました。

旧超大国を基盤とする米ソは互いに太陽系外宇宙開発で技術と威信を争っています。これに対して欧州経済共同体と、東アジアヘゲモニーは、より現実的な資源目標として外惑星域の開発を争っています。その焦点となるのが土星の衛星タイタンです。

過酷な環境の中で、TECV(タイタン環境戦闘車両)や、ホバー自走砲、名前の通りにホップして移動することができるホッパーなどの最新鋭地上車両が、スキマーと呼ばれる空中兵器の支援を受けて戦います。

ゲームの手順は、電子戦/空中戦/対地攻撃/対空砲火/長射程戦闘/地上移動/近接戦闘となっており当時の現代戦ゲーム的なデザインになっています。

特徴的なルールの一つは、当時の現代戦の趨勢を反映した電子戦ルールで、互いの波長帯を毎ターン選んで交信すると同時に相手の波長帯を狙って妨害するようになっています。電子戦で相手の妨害を受けると対地攻撃、対空砲火に影響が出るほか、地上ユニットの移動力も減ります。

ファイナル・コメント

個性的でSF的なユニットが、異世界的な地形で技術の粋を尽くして戦うところは、非常にSFゲームの小品として魅力的です。

ただ、実際にプレイしたときには、やや不完全燃焼な印象もあります。

シナリオが3つ用意されているのですが、どれも設定やシステムの魅力をフルに活用していない気がするのです。練習用のシナリオでは折角の基地などの地形は無視して両軍がぶつかり合うだけになっています。逆に基地防衛側と侵攻側があるシナリオでは、防御側のアクティビティが少ないため、同時移動のシステムがあまり妙味を発揮しません。

空軍ユニットの消耗が激しく緒戦で空の雌雄が決されてしまうのも中盤以降に全システムが魅力を発揮しない原因となっています。

あと筆者はソロプレイしかしたことがないのですが、電子戦ルールや、一部の地上車両が相手側からは大雑把な車種しか見えないルールなどはソロプレイには不向きです。ですから対戦すると、このへんの駆け引きの部分の面白みは追加されると思います。

しかし、それを言うなら同じコスネットの「ウォーインジアイス」は、もっとフォッグオブウォーが強く、同じように極限の環境を技術の最先端の少数のユニットが互いの意図を秘匿して暗躍する醍醐味が出ています。

コスネットのSFゲームデザインの魅力が結実しているのは、やはり「ウォーインジアイス」であって、「タイタンストライク」はそのための習作という気がします。

空戦は両軍の出撃した空軍ユニットの戦力に基づいて互いに射撃しあうものになっています。

これを生き残ったものだけが対地攻撃を実施できるようになり目標を指定します。そうすると、地上ユニットからの対空射撃が実施されます。

その次の長射程戦闘で生存している対地攻撃ユニットと、長射程攻撃ができる地上ユニットが攻撃を実施しあいます。

その後に地上ユニットの移動があり、最後に地上ユニット間での近接戦闘が同一へクス内で実施されます。

このゲームではプレイヤーターンはなく、全てのフェイズが相互にユニット単位で交互実行するようになっています。この辺りは当時のSPIの現代戦ゲームのデザインと思想を同じくしています。

左のプレイ画像の左側にあるのが岩石大地で、これを挟んでパワーステーションと司令部がケーブルで結ばれて配置されています。

灰色のひび割れがある領域は乾海になっていて、その剥き出しになった海底、写真の右端のところに採掘ステーションが位置しています。その先にはアンモニアの大洋が広がっています。アンモニア海と乾海の間の自然障壁を破壊すると乾海にアンモニアが侵入していき、海に飲み込まれてしまうというルールもあります。