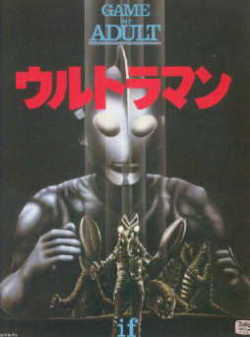

ウルトラマン

バンダイ

一言で言えば‥‥

空想科学特撮の原点,われらがヒーロー,ウルトラマン!

シンプルなルールで,ウルトラマンの幾多のエピソードを描いた今となっては貴重な作品

こんなゲーマーにお薦めしたい

ウルトラマンを愛する同世代の特撮少年だった大人たちに

あまり勝敗にこだわったり考証にこだわったりせずに,ウルトラマンエピソードの断片を楽しめる方に

| プレイ人数 | 2人〜 |

| プレイ時間 | 30分〜2時間 |

| ルール難度 | 初級ウォーゲーム |

| デザイナー | ??? |

| 入手状況 | 絶版,オークションをあたられたし |

ウルトラマンのシミュレーションゲーム

1966年,円谷プロのいわゆるウルトラシリーズの第1作として放映された「ウルトラマン」がどれほど成功したかについては,ことさらこの場で繰り返すまでもないでしょう。

空想科学特撮の金字塔として,現在にいたるまで断続的に後輩をTV画面に送り出しているウルトラシリーズの長兄として,その存在はますます大きくなりこそすれ,決して色褪せてはいません。

大人気の作品であっただけにゲームに取り上げられたことも数限りなくあることでしょう。その中では,スーパーファミコンの格闘ゲーム「ウルトラマン」が個人的には原作のテイストを良く再現していて素晴らしかったと思います。

そんなウルトラマンをバンダイがシミュレーションゲームの当時に題材として取り上げたのが,この「if シリーズ ウルトラマン」です。

シミュレーションゲームとしてデザインされているため,このゲームは単純なウルトラマン対怪獣の力比べになっていません。ウルトラマンの個々のエピソードに根ざしたシナリオの切り出しを行っており,ゲームには科特隊や自衛隊も登場してきます。

ベムラー現る

画像は,最初のエピソードであり,またゲーム中の最初のシナリオでもある「ウルトラ作戦第1号」のプレイ風景です。

宇宙怪獣ベムラーが湖に登場してきます。これを科特隊,自衛隊が出動して制圧しにかかります。

このゲームでは,科特隊の隊員であるハヤタからウルトラマンの変身と,ウルトラマンの活動制限などもきちんとルール化されています。このため,なかなかウルトラマンが出てこなかったりします。

ことにこのベムラーのシナリオでは,科特隊と自衛隊の活躍は目覚ましいものがありました。このため,ベムラーはウルトラマンの登場を待たずして,十字砲火を浴びて制圧されてしまいました。

また,このゲームでは関東地方とおぼしきフルマップ1枚を使用しています。その各所に都市や発電所,科特隊本部などが描かれています。この1枚のマップで様々なシナリオをプレイするため,いかに日本が怪獣銀座(?)であるか良くわかります。面白いのは,関東地方のマップであるため,外国で出現したアントラーはフィギュアが用意されているにも関わらず,シナリオがありません。これに限らず他のシナリオも番組のエピソードにマッチする形でボード上に登場し,その目標を与えられます。

ウルトラマンの魅力と難点

発売当時のバンダイのシミュレーションゲーム全般は,特にマニアックなゲーマーから厳しい評価を受けていました。

この「ウルトラマン」も例外ではなく,ゲームシステム的にも深みがなく,シナリオももっと練り込んで欲しかったように思います。

とは言え,ウルトラマンという題材に正面から挑んでおり,今となってみるとその存在は貴重です。特に,多くの怪獣フィギュアを用意し,それぞれのエピソードからガジェットを切り出したシナリオを与えていることは高く評価できるでしょう。

もう少し怪獣の個性の彫りが深くなっていて,シナリオのプライバランスとプレイバリューについて頑張っていれば,世評を覆すこともできたのではないでしょうか?

怪獣墓場から落ちてきたシーボーズを連れ戻す「怪獣墓場」シナリオなど,原作のエピソードのテイストを捉えていて微笑ましいものがあるだけに,そのプレイバリューにもう一工夫されていないことが実に惜しい気がします。

以上,シナリオゲームとして評価してきましたが,実際にはゲーマーの間では怪獣バトルロイヤルのゲームとして楽しんだケースも多かったようです。その意味では,主要な怪獣を網羅したフィギュアと能力カードが用意されていたことは素晴らしいことでした。

出来映えを絶賛することはできませんし,特にそのシミュレーションゲームとしてのデザインテクニックについてはフラストレーションも感じます。けれども,その一方で,決して安易に作られた作品ではなく,その時代,その持てるリソースの範囲で前向きに取り組んで作られた作品ではないかと思います。その熱気を感じてプレイすることができるのであれば,決して入手して不満はないように思います。

関連ゲーム / 類似ゲーム

バンダイの ifシリーズのゲームの中では東宝のゴジラシリーズを材に取ったモスラ対ゴジラがもっとも近しい存在でしょう。こちらは怪獣の数が少ない分,ヒストリカルシナリオが力の篭ったものになっており,システム的にも怪獣の記述についても一歩,踏みこんでいます。

怪獣物の古典というとSPIのシーボイガン市を食った怪物でしょう。最近ではスーパーモンスターショウダウンというのもあります。