アンドロメダ

Andromeda / Abacus Spiele

一言で言えば‥‥

各惑星に資材を送りこんで宇宙ステーションを開発せよ!

宇宙開発のアバウトさを感じさせる奇妙なファミリーゲーム

こんなゲーマーにお薦めしたい

宇宙開発の持つ地道さの必要性とギャンブルの要素を体験したい方に

気分転換を求めるシミュレーション系SFゲーマーに

| プレイ人数 |

3−5人 |

| プレイ時間 |

1〜2時間 |

| ルール難度 |

少し面倒なファミリーゲーム |

| デザイナー |

アラン ムーン |

| 入手状況 |

最新作なので現時点はOK |

アンドロメダの設定

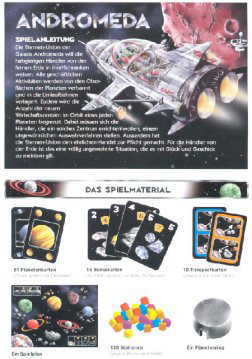

「アンドロメダ」は,ドイツのアバカス社から発売された宇宙開発を扱うファミリーゲームです。

「アンドロメダ」は,ドイツのアバカス社から発売された宇宙開発を扱うファミリーゲームです。

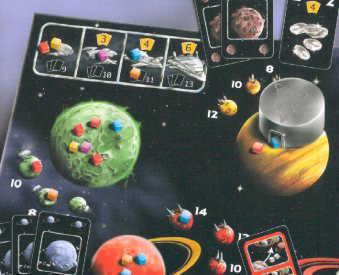

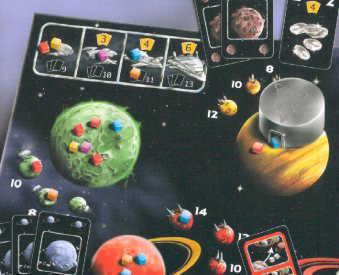

プレイヤーは,自分の資材を各惑星へと送りこみ,それを利用してその惑星の軌道に宇宙ステーションを建設していきます。

7つの惑星の内の3つの惑星の軌道が埋まり切ったところでゲームが終了します。この時点で,宇宙ステーションの得点に加え,技術開発や,地球に温存した資材などを得点換算して合計し,最高点のプレイヤーが勝利します。

と,ここまで説明するとわかる通り,基本的には星系内の惑星開発のゲームです。それなのに「アンドロメダ」とは,これいかに?‥‥という感じですが,どうやらここは太陽系ではなくアンドロメダ銀河だということなのだそうです。

アンドロメダにおける宇宙開発

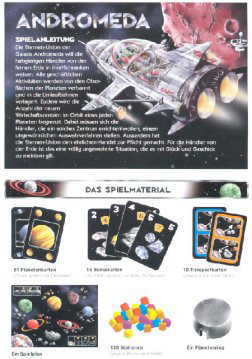

「アンドロメダ」での宇宙開発は,基本的には惑星カードのプレイによって進められます。その意味ではカードゲームと呼んでも良いくらいカードプレイが重要です。

プレイヤーは惑星カードを配られます。惑星カードは,それぞれの惑星に対応する7種類があります。プレイにおいては,なるべく同じ惑星カードを集めてプレイする方が有利なため,まずカードを交換して手札を揃えて行くことになります。

交換の手順が終わると,各プレイヤーは順に手札を使って行動を行っていきます。特定の惑星カードを使うことで,その惑星に地球から資材を送りこむことができます。その惑星に自分の資材が多くなってきたら,同様にその惑星のカードをプレイすることで軌道上の宇宙ステーションの建設を試みることができます。

「アンドロメダ」のルールでいちばん驚くのは,この建設の試みの成功の可否の判定方法です。

その惑星に送りこまれたすべてのプレイヤーの資材をカップに入れ,福引の要領で一つ引き出すのです。自分の資材を引き当てれば成功で,その資材コマを得点の記された軌道上に置くことで表します。他のプレイヤーの資材を引いたら失敗なのですが,この資材は地球へと戻されてしまい(無駄使いされたのでしょう),少なくとも次の自分のチャンスを少し上げることになります。

いっぺんにその惑星のカードをたくさんプレイすれば,一気にたくさんの資材を送りこんだり,一遍に何個も資材を引いてチェックできたりします。ですから,同じカードがたくさんあると有利なのです。

また,この他に惑星カードを同種のものを複数枚集めてプレイすることで,自分の手札の上限を上げたり,技術開発というルールを通じて特殊な能力を得たりすることもできます。

アンドロメダの難点

「アンドロメダ」は不思議なゲームです。

一生懸命にカードを交換して集め,資材を目当ての惑星へと送りこみます。ところが,最後の最後に肝心のステーション建設が成功するかどうかは,福引なのです。

ここらへんが「アンドロメダ」に対する好き嫌いの分かれ目になるでしょう。苦労しても報われないことも往々にしてあり,やっとの思いで資材を送りこんで次に建設を試みるつもりでいても,他のプレイヤーの建設の試みで引かれて地球に戻されてしまったりします。

また,いちかばちかで分の悪い建設に出たプレイヤーが見事に自分の資材を引き当ててしまったりすると,結局は運の良いプレイヤーの勝つゲームなのではないかという疑念は生じて当然でしょう。

ただ,個人的には「アンドロメダ」のこうした特徴は問題とは感じません。そもそも宇宙開発というのは,たいへんな苦労をして資材を注ぎ込むにも関わらず,最後は幸運に恵まれなければ実らないものだ‥‥というのが卓見のように思えるからです。そういう意味で,このゲームは抽象性の高いシステムであるにも関わらず,「宇宙開発というのはこんな感じではないかな‥‥」と納得させるシミュレーション性を持っているように思います。

難点としては,ルールの書き方が少し良くないかも知れません。と言っても体裁はフルカラーの見事なもので,これくらい綺麗なルールブックもそうはないというほどです。ただし,読んでいて途中で,「いったいどういう意味だろう?」,「いったい何をさせたいのだろう?」という疑問の迷路に入りそうな感じがしました。もっともこの点も,プレイしたことのある人に要領良く全体を俯瞰しながら教えてもらえれば,特に問題はないでしょう。

個人的には最近のドイツゲームの中では,石油開発ゲームである「ギガンテン」とともに,アブストラクトではあるものの題材の持つ雰囲気を捉えた好ゲームと思いました。

関連ゲーム / 類似ゲーム

宇宙開発のゲームと言うと,タスクフォースゲームズ社(?)の「リフトオフ」が上げられます。これと近いのが近年,マーカムプレスが出した「レース フォー スペース」です。ここらへんは宇宙開発のギャンブル性と労力の掛かる感覚という意味で共通しているのではないでしょうか。

ドイツのレジャータイム系の宇宙開発ゲームとしては,コスモス社のカタンシリーズの最新作「カタンの星の旅人」が挙げられます。

アバカスシュピーレのゲームとしては,航空マネージメントゲーム「エアラインズ」が有名ですが,個人的には馬鈴薯栽培ゲーム「でっかい馬鈴薯」が好みです。「でっかい馬鈴薯」は環境問題を強く含んでいるので,凄く広く広く解釈すればB級SFゲーム分科会で扱ってもいいかな‥‥というところです。ちょっと無理気味でしょうか。

![]()