ヒラメ釣り

--基礎から奥義まで--

[基礎]

1.竿

構造上の違いからインターラインと外ガイドとに区別され、またそのしなり具合から先調子と胴調子(負荷がかかったときに最も曲がる位置によって8:2とか6:4とか言われます。これはあくまで見た目の問題です。懸ける負荷によってその位置は変わるはずですから。概ね7:3以上を先調子、6:4以下を胴調子と言っているようです。また胴調子の竿をムーチングアクションとかフルパラボリックアクションなどと言われます)があります。現在は外ガイドの竿を使っている人が多いよういですが、(糸を通すのが面倒ですが)、インターラインの竿も結構いけてると思います。

また、ヒラメの釣り方には大きく分けて置き竿釣法と手持ち竿釣法があります。当然ですが釣法によって竿の調子は変わります。置き竿釣法全盛期には前記したように胴調子で3m前後の竿が好まれたのですが、現在では手持ち竿釣法が主流です。よって軽いことが最低条件でムーチングアクションのように極端に軟らかい必要もなく(アタリがあったらすぐ竿先を下げれば良い)、また長い必要もなくなりました(短いほうが楽)。1m95cmのカワハギ竿の先を約10cmカットして使ってみたところ、軽くて繊細な操作が可能で、細かいアタリまで確実に伝えてきます。とても使い良い竿だと思いましたが、所詮カワハギ竿ですので、大ビラメに「掛かるナヨ!」と心に念じて釣っています。

置き竿釣法の場合、ヒラメは喰い込みが遅いので、鈎が口の中に入るまで気付かれないよう6:4か5:5、つまり胴調子の竿が使われることが多いようです。また釣り場や季節によって釣る深さが異なるので当然ナマリの号数が変わります。釣る場所のナマリの号数を調べてから買うようにしましょう。

一般的には50~60号を使う船が多いのですが、中には80号とか120号とかを使う船もありますし、東北などでは15~20号などという船もあります。しかしこのような釣りはあくまでも特例ですので、初めて竿を購入するのであれば、最も使用頻度の高い50~60号に合わせて、鉛負荷20~30号くらいの竿を購入すると良いでしょう。(p.22参照)

2.リール

軽量であること。とくに最近では置き竿釣法をしている人は少ないので、一日中持っていることになります。疲れてしまって、最後の最後に巨大ビラメでも掛かったらまず捕れないでしょう。しかしあまり小さいのも良くありません。ドラグ性能が劣るからです。つまり掛かるまでは小さくて、掛かってしまえば大きい方が良いのです。一般的には使用する道糸が200m巻けるものと言われますが、だいたいそのくらいで、下巻き等をして調節すれば良いと思います。そして一番大切なのは機能性とドラグ性能です。これは何といってもレバードラグに勝るものはありません。構造上、ドラグのディスク径を大きくできるので、ドラグがとてもスムースです。また、魚が掛かっている最中にドラグを調整できますし、投入時もイワシをゆっくりと落とせます。また、魚信があったらゆっくりとスプルーを逆転させて糸を送ることができるなど、このリールを使いこなすことによって、スタードラグにはない様々な利点があります。 (P.23“リール”、P.44、56、63“巻き上げ”参照)

ALUTECHNOS社のAlbacore 12

僕が愛用する超小型トローリングリール

DUEL

12 SPEEDY

3.仕掛け

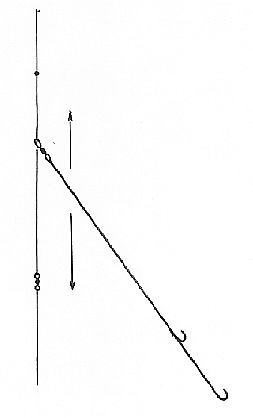

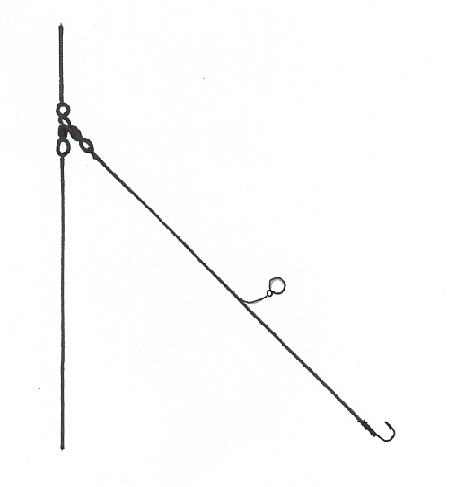

一般的には枝鈎一本の胴突き仕掛けです。先糸から三叉サルカンを介して捨て糸とハリスを付け、捨て糸 の先にナマリを付けます。

《各パーツの役割》

①道糸

以前はPE系6号が主流でしたが、現在ではPE系4号が主流です。

糸にはその素材によってそれぞれの特性があります。ナイロンは引っ張ると最大約30%の伸びがあるそうです。ということは魚の急激な引き込みに対しても、その伸びの分耐えると思われます。しかし最近PE系が主流になったのは糸の経時的変化(劣化)が少ないこと。そして何においてもその細さと感度だと思います。なにせナイロンの2倍以上の強度をもっていて伸びがほとんど無い(1~2%。ワイヤーと(ほぼ一緒)からです。ということは同じ強度であれば半分の号数で良く、ヒラメが引張った分だけ竿先が引かれる。つまりアタリが明確に出るということです。また道糸が細ければ潮流による糸フケが少なく、オマツリも少なくなり、周囲の人に迷惑をかけません。

仕掛けを作る場合、一番注意しなければならないのは魚に近付く鈎やハリスです。まずここを決定してそれを基準に道糸まで決めていきます。ヒラメの場合ハリスはナイロンの6号が主流なので、その場合の道糸はPE系3号で充分です。8号ハリスを使う場合はPE系4号。ハリス10号ならPE系5号とします。ただし、長い間(2年~4年)同じ糸を使いたい人はそれぞれ1号づつ太くして、時折潮抜き(糸を真水に浸して塩分を除くこと)をした方が良いと思います。

また、一般的には30~60mくらいを釣ることが多いので、100mくらいリールにストックできれば充分です。僕はよく糸を変えるので、リールのスプルーにビニールの平糸で下巻きをして(つまりスプルーの軸を太くして)、100m巻いたら丁度使い良いようにしています。

②先糸

先糸には単糸(モノフィラ)を使います。単糸とは編み糸でないもの。ナイロン糸かフロロカーボン糸がほとんどです。

ヒラメはとても目が良いと言われます。しかし大学での研究によると、魚の視力は人間でいうと一般的平均が0.2程度だそうです。ヒラメに関しても同様で、それほど視力が良いとは思えません。もっともこの0.2というのは机上論の話で、実際のところはヒラメになってみなければ解りません。

ところで魚には第二の目ともいえる側線があります。側線は人で言えば耳に相当するもので、水の振動を感じています(人の耳は音。つまり空気の振動を感じる)。それが体側にずっと続いています。我々の体にも耳がずっと首から足まで付いていたらかなり良く聞こえるはずです。ということは、第2の目というよりはこれこそ彼らが一番頼っている感覚器官なのかもしれません。

ではこの先糸は何のために付けるのでしょうか?僕の考えでは視力の問題ではないようです。以前先糸を付けないで釣ってみましたが、全く問題はありませんでした。しかし現在では付けています。その理由は、大ビラメが掛かったときのクッションゴム的な役割を期待すること、及びオマツリが解きやすいこと、またイワシが泳ぎ回ってPE糸に鈎が刺さったらはずすのが大変だからです。ですからハリスより10cmくらい長い先糸を付ければ充分と考えています。よって、あまりヒラメの視力に気を取られ、少しでもPEを遠ざけようとして先糸を長くする必要はないようです。あまり長くするとP.56の大物の“巻き上げ”のような失敗をしてしまいます。

③親子サルカン

親サルカンに子サルカンがついて回転するようになっています。イワシが泳いで先糸や捨て糸にハリスが絡むのを防止する目的で付けられます。しかしその目的だけであれば先糸や道糸との接続金具で何も問題ありません。ただ仕掛けを作りやすくする道具だと考えていただいて結構です。もしヒラメの視力が本当に良いのであれば無くした方が良いに決まっています(以前にサルカン無しで釣ってみましたが、これも差がありませんでした)。大きさはハリスより強ければ問題ありません。(ただし、サルカンの環線が太い方が、当然ではありますが、糸へのダメージが少ないことは言うまでもありません。)

またサルカンに糸を結ぶのにチモト補強をしている人を見かけますが、それほど強度に差はないようです。それよりもハリスと先糸、もしくはハリスと捨て糸が絡みにくくするのがその一番の目的のようです。僕も少し補強していますが、これはM.I

ノットP.9で結ぶことによってできるものです。実際、手前マツリがとても減りました。

サルカンは回転が命ですから、買って来たらまず使う前にシリコンスプレーやタービンオイル等でコーティングしておきます。

④捨て糸

ナマリを三つ又サルカンに接続するための糸です。ナマリが根掛かりした際、これが切れて他を回収することができます。あまり細いとすぐに切れてしまいナマリの消費が激しくなります。あまり太いとなかなか切れずに大変です。やはりナイロン4号くらいが適当と思われます。ただし、この部分は切れなくてはいけないパーツですので高価(良い)糸の必要はありません。

また、道糸に細い糸を使う場合は、この糸の基準は“道糸よりもワンランク弱い糸”と考えてください。もしも面倒臭いようでしたら、道糸と同じ糸を使います。ただしこの場合、捨て糸の途中に必ず一個結び目を作って強度を下げておくことを忘れないようにしてください。

捨て糸のもうひとつの大きな役目は‘タナ※1の設定’です。つまりイワシを泳がせる位置を決定する重要な役割です(捨て糸の長さについてはP.27“捨て糸とハリスの長さ”とP.39“《タナ》”参照)。

※1 タナ:餌を留める深さ。もしくは底からの高さ

⑤ナマリ

餌や仕掛を目的のタナまでもって行くことと仕掛けを安定させるためのパーツです。全員が同じ号数を使わないとオマツリ必至です。※1船宿に聞いてから合わせて用意します。またナマリの形ですが一般的には小田原型が多く使われていますが、70号以上では胴突き型が多く使われているようです。胴突き型は水流をもろに受けるのであまりお薦めではありません。これはただ単に“70号以上の小田原型が手に入りにくい”という理由だけのようですので、できたら常に小田原型のほうに慣れておいたほうが楽です。(70号以上の小田原型はDUELから発売されています)

※1:船の進む方向と潮の流れにより、糸がどうしても他の釣り人の糸に向かってしまう場合など、特殊な場合に限ってはこのかぎりではありません。10~20号重い鉛を使って人に迷惑を掛けないようにしましょう。

⑥ハリス

魚を釣るときに魚に最も近づく大切なパーツです。イワシヘの影響、魚が掛かったときの強度など色々な要因が複雑に絡み合って、これが一番と言えるものはありません。糸の特性を理解した上で好みの物を捜し出す必要があります。普通はナイロンかフロロカーボンを使います。

一般的に、高価な糸はしなやかさに欠けます。強度を追求した結果だと思いますが、しなやかさがないということは喰い込みが悪いということです。しかも瞬間的な引っ張りに対しては思っている以上に簡単に切れてしまうことがあります。よってしなやかな糸がお薦めです。しなやかであると言うことは伸びるということですから急な引き込みに対しても以外に強く、糸に傷がなければかなりの強度があります。しかし、しなやかな糸はクセがつきやすいという欠点も持っています。イワシを一気に海底まで落とし込んだりするとイワシが先糸のまわりをグルグルと回ってしまって、結果として先糸にハリスが巻き付き、ハリスにクセがついてしまうことがその原因のほとんどです(P.34“投餌”参照)。

最近フロロカーボンのハリスを使う人が多いのは、フロロカーボンはしなやかさには欠けますが、張りがあるため、たとえ先糸に巻き付いたとしても自然にほどけることを考えてと思われます。強度的にはナイロンの方がやや勝るようです。それからもし本当にヒラメの眼が良いのであれば、色や光の届折率なども気にしなくてはなりません。

ここでフロロカーボンとナイロンの違いについて書きますと、フロロカーボンは確かに糸さばきが良く(張りがあるということ)強度もなかなかのものがあります。しかしフロロカーボンの欠点として延びが少ないことが挙げられます。延びが少ないということはギュ~ッと引く力には耐えるのですが、コンコンという衝撃的な力には意外と簡単に切れてしまうことです。実際使ってみても「えっ!」というほど簡単に切れてしまうことがあります。よってナイロン糸の方が延びてくれる分だけ余

裕があるわけで、実釣における強度もフロロカーボンより高いのです。しかし、道糸にPE系の糸を使った場合にはPE系の糸の延びがない分延びのあるナイロン糸に負担が懸かるので、やはり意外と簡単に切られます。それがフロロカーボンであれば尚更です。ですから後述するように(P.60)道糸にもナイロンを使うことをお勧めいたします 。

⑦鈎

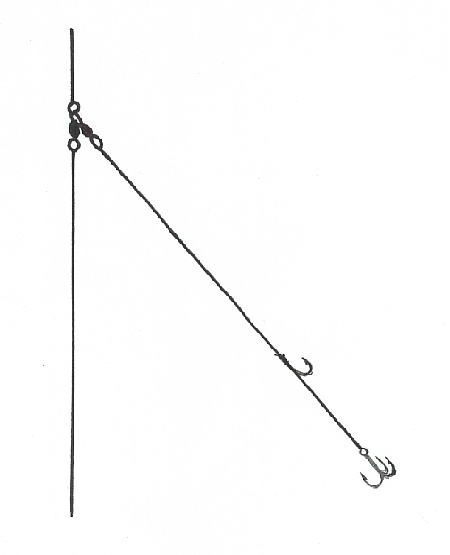

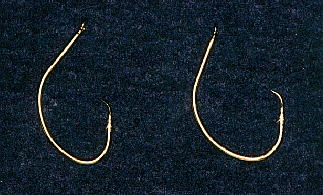

丸セイゴ、チヌ鈎、伊勢尼などがよく使われています。最近ではヒラメ専用鈎もあります。また特殊な鈎としてムツ鈎に代表されるネムリ鈎等も使われます(P.50参照)。鈎はフトコロが広いほど掛かりが良いのですが、バレやすいし曲がりやすいという特性があります。お薦めはズバリ伊勢尼。フトコロが広いため掛かりが良く、バレに対しては鈎先の立ち上がりを長くすることによって対処しています。また曲がりやすいということには軸を太くすることによって対処しています(イワシヘの負担は大きくなりますが)。丸セイゴは鈎の湾曲が一定していないので曲がりの強い部分に力が集中してしまい、ここ一番の大ビラメのときに鈎が延びてしまう危険があります。チヌ鈎は軸が細すぎますし、ヒネリが入っているものがほとんどです。ヒネリは一見良さそうに思えますが、引く方向と鈎先が進みたい方向がズレているわけですから、鈎先が口の 硬い所に当たった場合、曲がってしまうか、浅く掛かって途中ですっぽ抜ける危険があります。手に入りにくいのですが、伊勢尼の銀色がお薦めです(KINRYUから発売されています)。尚、色に関して色々と言われるヒラメフリークもいますが、基本的にはほとんど変わりはないようです。ただあえて言えば黒、赤、金、銀の順で良くなる気がします。ちなみに現在売られているヒラメ専用鈎は多分暗中模索商品で、お勧めできるようなものはありません。

また親鈎と孫鈎の大きさですが、一般的には親鈎が大きく、孫鈎が小さくなっています。なぜこのようになったのか解りませんが、後述する“餌の喰い方”P.43を読んでいただければ孫鈎をしっかりさせるべきだと思います。よって伊勢尼なら親鈎が11号、孫鈎が13号くらいが良いと思います。

トリプルフックに関してはP.26“トリプルフック仕掛け”を参照。

【工夫】

《M.I ノット》

大物が掛かったときに仕掛けが切れる場所は、結び目か鈎の上数センチの所の場合が多いです。後者はヒラメの歯によって切られたものと思われるのでいた仕方ないとしても(対処法は後記)、前者の方は何とかしたいものです。ここで僕が考案した便利で強力な結びがあるので紹介します。

サルカンや三又サルカンに糸を結ぶとき、最後はどうしても糸を引いて絞めることが多いので、大まかには合っていても、厳密には長さがまちまちになってしまうものです。そこで下記のような結び方をすると長さを決めることができ、なおかつとても強い結びなので覚えておくと便利かもしれません。僕は捨て糸以外は総てこの結びで結んでいます。この結び目から切れたことはないので、とても信頼度の高い結びだと思っています。基本的にはハーフヒッチと根付を合わせたものです。

【作り方】

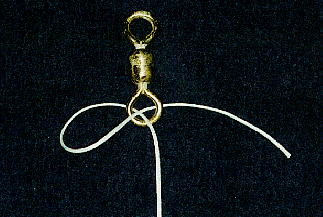

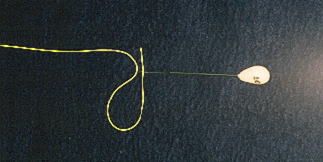

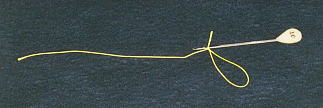

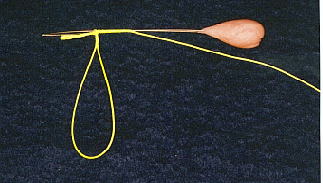

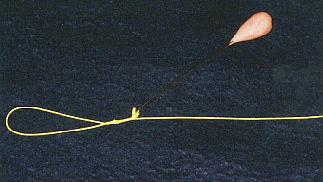

まず接続するサルカンの環に手前から糸を通します(写真1)。

写真1

通した糸をもう一度手前から通します(写真2)。

写真2

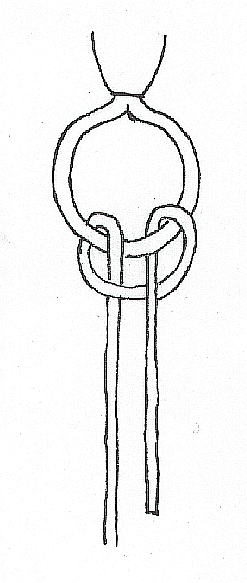

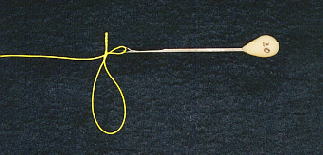

そして今度は2度目に通した糸の向こう側から糸を通します(写真3 図①)。

写真3

これを絞めます(写真4)。このとき注意することはハリス側の糸(図①では左側の糸)は滑らせず、ハリス側でない方(つまり図①では右側の糸)だけを引いて締め付けます(ここでハリス側を引っ張ってしまうと長さが変わってしまうし、強度も落ちます)。

写真4

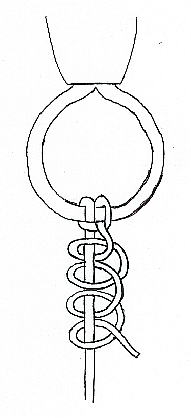

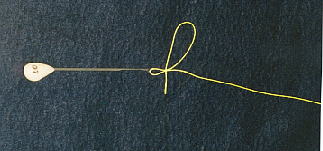

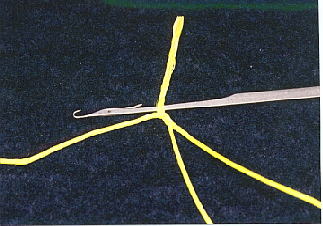

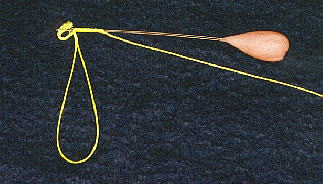

その後編み付け補強の要領でハリスに余り糸を4回巻きつけます(写真5~8 図②)。

写真5

写真6 写真7 写真8

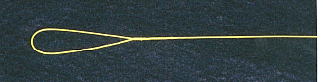

余り糸ギリギリで切って出来あがりです。(写真9~10)

写真9 写真10

⇒

⇒

図① 図②

この結びの特徴は直接的な結びではなく、間接的な結びであることです。編みつけることによってハリスの手前マツリを防ぐ効果もありますし、糸が鋭角に曲がる所がなく、結ぶ時に糸を滑らせないので糸に傷がつくことが少ない結びです。また糸が糸を保護するようになっているためとても強い結びだと思うのですが、なぜか教科書には出ていないようです(もしも出ている本があったら教えて下さい)。慣れれば簡単な結びで、僕の釣りの中では最も使用頻度の高い結び方です。因みにオーストラリアに行ったときにこの結びをやっていたら、デッキハンドから教えてくれと言われ、このM.Iノットを教えたところ絶賛してくれました。

“M.I ノット”とでも名付けましょうか。

4.イワシの付け方

基本的にはどこにどのように付けても構いませんが、とにかくはずれないように、しかもイワシを弱らせないよう注意することです。コツは手早にすることと、イワシを強く握らないことです。イワシを付け終わったときに剥がれたウロコの量でヒラメ釣りの初心者か玄人か判断できるほどです。

寒中が旬の釣りゆえ、チョッとキツイのですが、イワシを水中から出さないで付けたのと、水中でなく付けたのでは明らかな違いがみられます。

5.投餌

竿をロッドキーパーに掛けたまま左手に鉛を持ち、右手でと海ヘイワシを降ろします。イワシはすぐに泳ぎだすので、そのあとに鉛を落とします。しばらく待って、鉛が竿先の真下に行ったところでリールをフリーにしてサミングしながらなるべくゆっくりと鉛を海底まで降下させ、即座に糸フケをとり、イワシが海底から50cm~2mくらいを泳ぐようなイメージでタナをキープします。(P.34、55“投餌”P.39《タナ》参照)

6.誘い

ヒラメ釣りの場合、一度底立ちを取ったら(タナを決めること)なるべく静かにアタリを待つのが基本です。ときどき底立ちを取ることが誘いになりますし、なによりの誘いはイワシが元気良く泳ぐことだからです。イワシが逃げ惑うことによって奏でられるバイブレーションは、彼らにとってはご馳走のシグナルなのです。(P.38、56“誘い”参照)

7.アワセ

ヒラメ釣りの一連の作業の内、最も緊張する一瞬です。一本の糸を通してヒラメの状態を察知し、イメージ通りにいったとき、ズシリとした確かな手ごたえを得ることができるのです。ではそのアワセのタイミングはどのように察知したら良いのでしょうか?巷では40数えてからとか、竿先が強く引き込まれたら、とか言われています。(P.40、56“アワセ”参照)

8.巻き上げ

普通サイズのヒラメであればリールを巻くだけで上がって来ます。よって特別な操作はなく、40度前後に竿を構えてゆっくりと一定の速度で巻くのが基本です。しかし大ビラメではそんな方法では絶対と言って良いほど上がって来ません。(P.44 P.56大ビラメの“巻き上げ”参照)

9.取り込み

取り込みは必ずタモ網を用いて行います。一般的にタモは船頭さんの役ですので、船頭さんが気付かないようだったら呼びましょう。もしも船頭さんがタモが出来ない状態にある時は自分たちでやるしかありません。隣に座っている釣り人にお願いしましょう。このためにも、その日釣り座に座ったら隣の釣り人と最低でも挨拶くらいは交しておきましょう。でないとP.35の《オマツリ》のような不幸な事件が起こりかねません。

★横流し

12月の声を聞くとヒラメたちは瀬を離れ散っていきます。そうなるとポイントが絞り辛くなるので、横流しという釣り方になることがあります。この釣り方は釣り人は船の片舷から竿を出し、船はスパンカーを出さずに海流と風に任せて船をドリフトさせ、広範囲を釣っていく、いわゆる探り釣りです。きっと横にイワシを引くことにより、イワシの泳ぎが安定し、ヒラメにとって食いやすい状態になるのではないかと想像できます。よってこの釣り方の特徴はどちらかと言うと向こうアワセの釣りだということです。よって初心者には釣りやすいかもしれませんが、本来ヒラメ釣りはアワセまでのプロセスを楽しむ釣りですので、ベテラン諸氏にあってはつまらないとの声も聞かれます。

仕掛けは一般的にハリスを1m、捨て糸を50㎝。ナマリはそのときの船のドリフトスピード、つまりは潮流と風によって決まるので、一概に決められませんが、一般的には60~100号を使うことが多いようです。

釣り方としては普通とほとんど同じと考えても良いのですが、もしも釣り客が多くて両舷流しの場合はチョッと気を使わないとオマツリ必至です。船はほとんどの場合風に対してほぼ直角を向くので、両舷流しの場合は必ず糸が沖に出る側と船底に入る側があります。ですから皆に公平になるよう、ポイントを変えるたび、交互にチェンジするのが一般的です。そこで沖に糸が出る側をAサイド、船底に糸が入る側をBサイドと名づけると、Aサイドの人が糸を沢山出して、Bサイドの人が少しタナを切って釣ればオマツリはほぼありません。これを逆にしたりするとオマツリするわけです。問題はAサイドの人が釣れたりして、途中で仕掛けを上げた場合、その後の投入が問題になります。まず自分の下にはBサイドの人の糸が来ていると思って間違いありません。背中に位置するBサイドの人の糸が見えるようであればできるだけ空いていると思われる時に投入します。しかし何十メートルも下を釣るのですから、オマツリは仕方ないことと思われます。

魚信があった後は普通の釣り方とほぼ同じと考えて良いのですが、前述したように横流しの場合は食い込みが早いので、それを考慮して効率よく釣ることが大切と思われます。

尚、最近では横流しを専門に一年中やっている船もあって、実績を上げています。

横流しでの活き餌(イワシ)一般的な縦の釣りとの大きな違いは横流しは常に船が流れていることです。よってイワシの泳ぎにも違いがありますし、特にその交換時期についても認識を新たにしなくてはなりません。下記は横流しをしているある船頭さんが掲示板に書き込んだ物をそのまま引用させていただきます。

*****************************************

一般の釣りに関する情報誌や新聞等でヒラメの“釣り方”に記載されている内容では大抵餌のイワシは「活きが良く元気に泳ぎ回るものが一番」となっています。本当でしょうか?

自然界での生存競争は我々が想像するよりずっと厳しくヒラメも例外ではありません。海底に張り付いて何日もじっと餌を待っているヒラメにとっては、視界に入った餌は千載一遇のチャンス!そのイワシの活きの良さなど気にしている場合ではないのです。皆さんご存知のようにイワシは海の食物連鎖の中で大変弱い存在で、ヒラメだけでなく様々な魚のターゲットです。通常は比較的安全な中層から海面近くで群れをなして泳いでいます。元気の良いイワシが海底近くを泳ぎまわる姿は自然では普通の状態ではなく、イワシの群れを追っている渡りのヒラメでさえ、群れの下で何かしらの原因で弱って海底近くにフラフラ落ちてくるイワシを捕食するのが自然の姿です。一方でヒラメ釣りは海の状況が大きく影響する釣りでヒラメの習性からちょっとした海況の違いで釣果が左右されることが日常茶飯事です。潮が濁っているだけで極端に食い渋るのがその代表的な例です。潮が理想的に澄んでいて元気に泳ぎ回るイワシの方が遠くのヒラメにも目に付きやすい(実はこんな理想的な状況はそれほど多くはありません。)であれば「元気なイワシ」=「多くのアタリ」が成り立つのですが・・・・

松井丸をはじめ多くの船宿がイワシを大事に使って欲しい⇒生きているイワシならば大丈夫と言うのは決して餌をケチっているのではありません。意外と弱ったイワシでのアタリが多い事を経験的に知っているからであり、現実にヒラメにかじられて傷跡だらけのイワシが過去に大判をゲットしていることを知っているからなのです。大事なお客様の希望であれば(ケチっていると思われるのも不本意なので)新しいイワシを可能な限りお配りしますが、餌を多量に使われる方の釣果が良くないのも事実です。“つり丸”の最新号に同じような記事が載っています。ご参考まで。

追伸)何回か使ったイワシがオケの中でへばって(ひっくり返って)いるのは、弱っているのではなく実は水温の違いによるものです。オケの海水は冷気で冷やされて海底より相当冷たくなっています。再度海底に送り込めまた元気を取り戻して泳ぎますよ!

イワシの話の続きです。基本的に元気なイワシには元気なイワシ君なりの、へばったイワシにはへばった君なりの良いところがあり、一概にどちらが良いとは言えない・・・・というのが正解かもしれません。他の釣物に比べてヒラメ釣では、アタリが無い/釣れない時に工夫できる事は少なく、釣り人の悪あがき=逆効果となることが多いのは多くのお客様を見てきた中での事実です。自然に任せて忍耐強く集中を切らさずにアタリを待つほうが得策だと思います。(バタバタ棚を取り直したりアタリを出すために底ベタにしすぎて、お祭り・根掛り連発⇒残念ながらボウズ・・という経験は多くの釣り人がお持ちなのでは?風や潮の動きがなく餅つき状態の時を除いて、じっと待つ事がヒラメの極意かも?)

イワシの使い方も同じで“自然流”が一番!フレッシュな状態(目立って遠くのヒラメにアピール)→ヘロヘロ状態(捕食しやすい餌)→息絶えて交換までのそれぞれのイワシの状態に任せてアタリを待つことをお勧めします。死んでしまったら即交換、ご遠慮なく船長またはお手伝いの私に交換をリクエストしてください。

【イワシに関するアドバイス-その②】

※投入時にサミング(指でスプールを軽く押さえてゆっくり下ろす)は皆さん実行されていると思います。底近く(鹿島沖ヒラメは30m前後、深くて40m弱の水深が普通です。)になったら、1~2m毎にストップしヒラメにアピールしてみてください。船長が言う“落とし込みアタリ”が期待できます。(筆者は今年これで4枚ゲットしています。)

※今年はカジリのアタリ(でも食い込まない)が多く見られます。カジリを感じるとイワシの状態を確かめるため一旦巻き上げたくなりますが、カジリ程度では8割がたイワシは外れていません。巻き上げると意外にもイワシが生きて泳いでいる経験がありませんか?そばのヒラメが捕食に失敗するのを見て次は自分の番だと近くのヒラメが狙っているかも。その流しが終わるまで、または最低でも10分はそのままにしておくことをお勧めします。(これも今年、筆者は“サスガにイワシを取られただろう”と思った凄いアタリ→食い込まずで巻き上げたら隣の人に一発食い込み、自分のイワシはまだ元気でした~(泣)を経験しています。残念! ヒラメはイワシが底近くを泳いでいなければ釣れませ~ん。巻き上げ・再投入は貴重な釣時間の無駄遣いですから。切腹!)

※船長から潮回り(移動)のため巻き上げの案内があったら、底から10m程度はゆっくり上げましょう。逃げる餌を追いかけるのもヒラメの習性です。(これは今年ではありませんが、キーパーにセットして巻き上げていたら相当上で竿先が海中へゴンゴン。4kgの大判ゲットの経験があります。)巻き上げの合図の後で誰かがヒラメを掛けているのは、巻き上げ途中か一斉に回りのイワシが逃げるのを見たヒラメが近くの餌にアタックした結果です。

※アタリが無くても巻き上げは他の人から大幅に遅れない程度にゆっくり巻き上げましょう。投入時より巻き上げ時のほうがイワシにダメージを与えます。(巻き上げ時にはイワシがクチパクパクで苦しいようです。)あくまで程度問題なので移動を待つ船長が苛つくほど一人だけ遅れるのは駄目っすヨ。

*****************************************

いかがでしょうか?

僕の経験でも死んだ餌で釣ったことがあります。ただ今までの経験から言わせてもらうと、横流しの場合、潮が走っている時は死んだ餌でも食ってきますが、潮が走っていないときにはやはり活きの良い餌がベストのような気がしています。よって、上記のように一概に弱っていても生きていれば大丈夫ということはないように感じています。しかしながら、いずれにせよ横流しの場合は縦の釣りほどもイワシの活きの良さは問題が無いようです。

【奥義】

横流しで糸が沖に出る場合、糸が船の下に入る人の後を釣っているように考えがちですが、糸を細くしてナマリを少々大きくしてタナを切って釣ると糸が船の下に入る側の人より前を釣ることが出来ます。ただ注意しなくてはならないのはそのような釣り方をした場合は必ず糸が交差しているわけで、オマツリは多くなります。混んだ船や潮が複雑な時、ミヨシやトモの流れが巻く釣り座ではくれぐれもやらないように!

[応用編]

釣りの楽しさのひとつに“自分なりの釣り方”を編み出すことがあります。それは仕掛けであったりテクニックであったりします。いずれにせよ、これによって釣り方は進化し、より楽しみが広がっていきます。[基礎]により、おおまかに解っていただけたと思いますのでこれから応用に入ろうと思います。しかし応用と言ってもやたらめったらに変えて行くことではなく、まずは相手を熟知し、その上でそれに合いそうな方法を用いることが大切です。まずはヒラメの習性を考えてみましょう。

【ヒラメの習性】

水深10~200mの岩礁付近の砂底や転石まわりなどに多い。

典型的なフィッシュイーターで小魚、甲殻類やイカ等を食べています。最大長は1mを超えます。産卵期は太平洋側では本州中部以南が2~5月、東北地方では6~7月。日本海沿岸では5~6月。天然物は有眼側に3個の眼状斑が顕著。放流物は不顕著。日本海沿岸では背ビレと尻ビレの鰭条数に差のある西日本系群と東日本系群があることが確認されています。同種か別種か現在研究されています。

1)形体からの発想

a.体型から想像できること

活発には動かず、底にへばり付いて餌となる小魚やエビなどが通りかかるのを待ち、射程距離に入ったら突然ダッシュして捕食するようです。あの偏平な体型は体を隠すのには好都合なのですが、泳ぐにはあまり良い形とは思えません。ヒラメの射程距離は大ビラメほど長いと言われますが、一般的には1m前後だと思います。またヒラメが掛かった時、あの形ですから、水をはらんでかなりの抵抗があることが想像されます。実際の釣りでは、まず射程距離に入ったイワシの動きがおかしいので、近づいて良く観察し、大丈夫だと思うと突然ダッシュして食いついている気がしています。

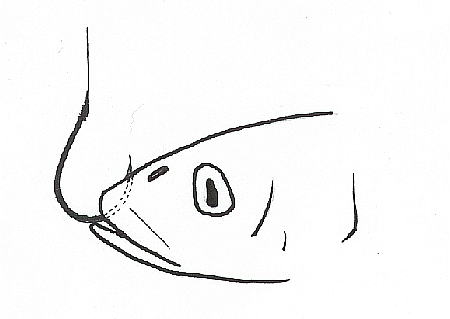

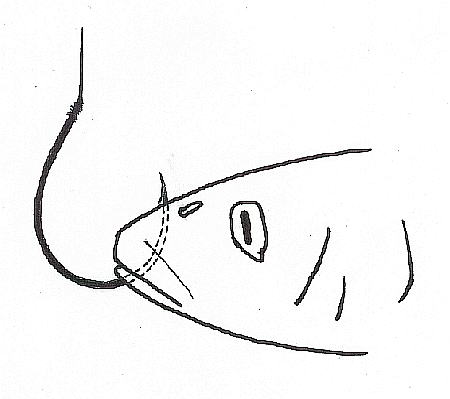

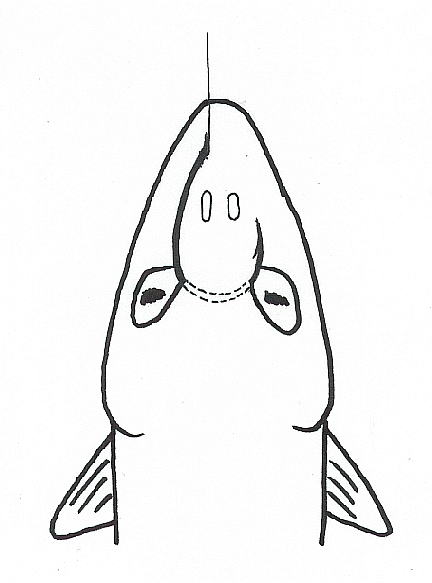

b.目の位置から想像できること

相手の視野を知ることは、釣り手を有利に導く最良の手掛かりです。ヒラメは眼が上に付いているのですから下が死角です。よって捨て糸がハリスより少し長ければナマリに対するヒラメの警戒心は少ないはずで、また捨て糸とハリスの長さが同じか捨て糸が少し短い場合は緊張が最高になると想像できます(P.29“捨て糸とハリスの長さ”参照)。イワシを泳がせる位置はあまり底スレスレだとヒラメの死角に入っていることが多いので、底から少し離していた方がヒラメから確認し易いと思います(離しすぎると射程距離の外になるのでこの兼ね合いが難しい)。(P.39《タナ》参照)

また2つの眼はほぼ水平に位置することから、垂直に動くものより水平に動くもののほうがより気づきやすいようです。

もう一つ。ヒラメを上げてくると、あと数mの所で必ず一回暴れます。これも眼が上に付いているので船が見えて来て怯えているのだと思います。

c.口の形から想像できること

そもそもヒラメという魚、タマゴから孵化したばかりは普通の魚のように立って泳いでいます。つまりは普通の魚と同じ形をしているのです。それが成長するに従って徐々に斜めに泳ぐようになり、最後にはあのように横になってしまいます。口にしてもだんだん斜めに変形してしまうのだからたまったものではありません。特に骨と関節にストレスがかかるはずです。喰うのが上手いはずがありません。なかなか喰い込まなくて当然です。

d.歯の形態から想像できること

ヒラメの歯はご存じのとおり鋭く尖り、いかにもハリスなど簡単に噛み切ってしまいそうです。そのためハリスにチモト補強したりした先達の苦労を伺い知ることができます。しかしあの円錐形の歯は物を切断するにはとても不都合な形で、細い糸を噛み切ることはとても困難です。それよりも歯に擦れることによりハリスの強度が落ちることで切れてしまうものと思われます。

2)肉質から想像できること

魚の場合、内臓と頭とヒレを除けば体のほとんどが筋肉です。筋繊維には白筋と赤筋があります。筋肉組織に白筋を多く含む魚が白身魚で赤筋を多く含む魚が赤身魚です。一般的に白筋は瞬発力はありますが持続力がありません。赤筋はその逆で瞬発力は弱いのですが持続力があります。白筋の魚の代表格はタイ、ヒラメです。赤筋の代表はマグロです。有名な鯛の三段引きというのも鯛にしてみれば逃げるために本当はもっと引き続けたいのですが、白筋が多い魚ゆえ、すぐに疲れてしまい、3回しか暴れられないのです。マグロは赤筋が多いため、ずっと引き続けることができます。ヒラメは白身ですから鯛に近い引きのはずです。ですからもしも急激に引き込んだとしても長続きしませんから落ち着いて対処できるはずです。

《ヒラメとカレイ》

昔から“左ヒラメに右カレイ”と言われます。内臓を手前にして見た場合、左に目が来るのがヒラメ、右に来るのがカレイです。しかしヌマガレイなどは左に目が来るカレイです。ではヒラメとカレイの学術上の分類はどのようにして行われているのでしょうか?

これは左右(?)の視神経が脳に行くまでの間に各々の神経が交差するかどうかで決めているようです。この左右の視神経が交差するのがカレイ、しないのがヒラメです。ヌマガレイに関しては2度交差するので目が左にあってもカレイなのです。

《居付きとワタリ》

一般的にはヒラメは底でじっと身を潜めてそれほど動かないのですが(これを“居つきのヒラメ”と言います)、イワシ等の小魚の群を追って移動しているヒラメがいると言われています。これを“渡りのヒラメ”とかただ単に“ワタリ”と呼びます。一般的には2月~4月にワタリが多くなります(徐々に南下する)。また型が良いのもワタリの特徴です。そしてこのワタリは底でじっとしていることはなく、中層を泳いでいるようです。漁師さんから聞いたのですが、ヒラメの刺し網漁で、ヒラメは刺し網の底付近に掛るのが普通ですが、ワタリが来ると底から2~5m付近にまとまって掛るのが特徴とのことです。ワタリと居着きの区別は尾ビレの縁の色でわかるそうです(伊豆の船宿談)。この部分の色が黒や茶色が居着き、ワタリは黄色いのだそうです。この区別法が正しいかどうかは判りませんが、大きなヒラメの尾ビレの縁は黄色い物が多いです。しかしそれが果たして渡ってきたものかどうかはヒラメに聞いてみなければ判りません。

★日立方面ではワタリのことを“イヅキ”と言います。これは“居付き”ではなく“餌付き”、つまりはワタリの ことで、訛りがあるものですから良く聞いていないと混乱します

《天然物と放流物》

近年、ヒラメの放流が盛んに行われるようになりました。ほとんどが稚魚放流です。前述しましたが天然物は有眼側(僕は“A面”と呼ぶ)に3個の眼状斑が顕著に見られます。放流物は不鮮明です。また底に接する側(“B面”と呼ぶ)にA面のような色の斑状紋があるのは放流物。ただしこの斑状紋は放流1代目のみで2代目からは消えてしまうとのこと。放流物同志の交配でもなくなってしまうので“斑状紋がないから天然物”というわけではありません。ただし放流物同志でも天然交配でできたヒラメは天然物と言われることもあります。正しく天然物かどうか(在来種かどうか)を判定するには有眼側の眼状斑の方が確実です。

《ヒラメの行動》

ヒラメはどのような行動形態を取るのか?水中のこと故全くわかりません。そこで新潟水産試験場からの報告を原文のまま掲載させていただきます。

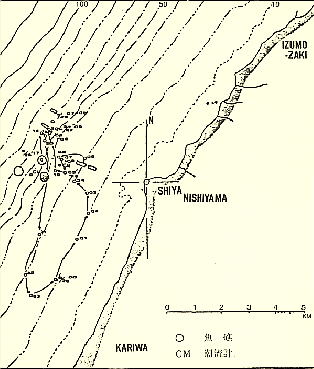

魚礁群の漁場におけるヒラメの行動

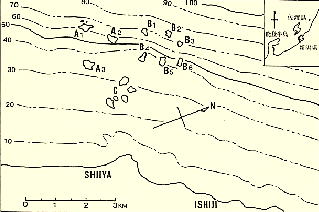

魚礁に対するヒラメの行動を把握するために,昭和53年(1978)4月からバイオテレメリーを使用して行動測定を行なってきた。場所は,新潟県柏崎市権谷沖合の水深25~75メートルのところに昭和52年(1977)から昭和55年(1980)にかけて魚礁が沈設された大規模な人工増殖場である。魚礁は6種類の魚礁単体で構成されており,一単位の魚礁は1,049,6~13,947,14空M3の規模である。昭和54年(1979)に行なったヒラメの行動追跡調査実施時点では,約60%の沈設工事が終り,全工事が完了した昭和56年(1981)にポトムソナーを使用して,これらの配置を掌握した。単位魚礁の間隔は縁辺部で100~900メートルとなっており,500メートルのものが多かった。

使用した供試魚は,新潟市の沖合で小型底曳網漁で漁獲されたヒラメである。実験を前にして,一~四日間無給餌蓄養したものを放流一時間前にビンカーセットの手術を行ない,バックボーン標識魚と一諸に魚礁沈設位置の海面上に放流した。

昭和56年(1981)の調査は,位置精度を高めるため事前に単位魚礁の位置を測量して,レーダーリフレクターと灯浮標を用意して夜間におけるヒラメの行動地点を確認することにした。

ヒラメの移動経過

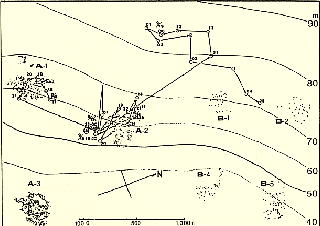

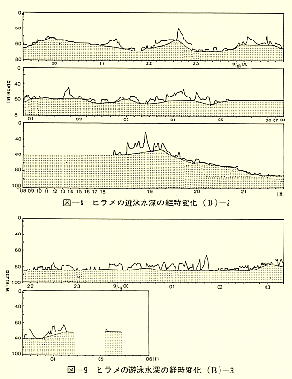

供試魚A(昭和54年(1979)実施T.L.72cm・B.W.3.85kg)は,9月25日16時56分から9月28日09時30分の間(27日08時より29日07時まで天候不良のため中断)追跡した。A2礁(図1)(水深60m)に放流した供試魚Aは,魚礁の沖側縁辺部に着底,夜間は5メートル層まで浮上して南下移動した。その最大距離は放流地点から4.3キロメートルであったが,再びC礁(図1)付近に戻り追跡を終了するまでに各単位魚礁を移り回っていた。

供試魚B(昭和56年(1981)実施T.L.48・B.W.1.82kg)は,9月16日17時から9月19日05時の間追跡した。A1礁(図l)(水深59m)の東80メートル地点で放流した供試魚Bは,A1礁(図1)の側に着底した。夜間は26メートル未満の離底行動を行ない,追跡調査を終るまでに(図1)A2礁~B礁群へと移動していた。

図1 漁礁配置図

ヒラメAの移動経路図 ヒラメBの移動経路図

ヒラメの移動速度と離底行動

供試魚の移動速度は,一時間以内毎に測定した移動径路上の平均値で供試魚Aが0.44km/h,Bが0.14km/hであった。一時間毎の位置間隔における最高移動速度はAが3.5km/h,Bが1.41km/hであった。平均移動速度は,過去に魚礁区域の外で行なった事例に較べると低い速度であった。

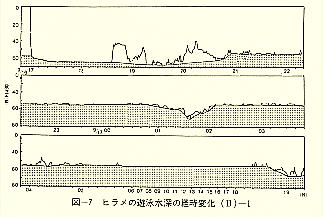

ヒラメは夜間に離底行動を行なうことから底刺網,小型底曳綱には漁獲されにくいことが知られている。過去に行なった三回の追跡調査の結果,夜間にかなり大きい離底行動をしていることが確認された。

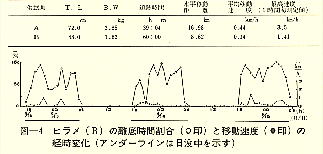

供試魚Bについて一時間毎の離底時間の割合と移動速度の経時変化を図4に示した。ヒラメは日没とともに離底行動を盛んにして移動していることがわかる。

図4 供試魚の移動速度

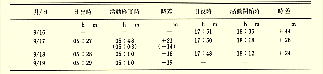

新潟地方の日の出,日没時と供試魚Bの活動時刻との関係を表2に示した。

表2

9月17日,日の出後に僅かな飛上り行動があった。この一例を除くと,Bの活動終了時刻は,日の出前の14~19分,平均17分であった。活動開始の時刻は日没後24~44分,平均30分であった。この間の天候,海況が非常に安定していたので,はぼ同一の海底環境条件の中で活動の時刻が決定されたと考えられる。

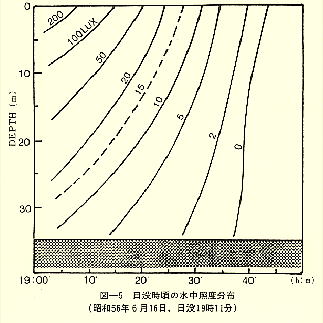

6月16日に同じ海域において日没頃,5分間隔に水深36メートルまでに行なった水中照度の測定結果を図5に示した。日没後30分は35メートル層の水中照度が01uxに達した時刻てあり,01uxになる時刻辺りにヒラメの活動の起点があるようである。

供試魚Aは,A2礁(図1)の海面に放流された後,この魚礁の沖側縁辺部に着底,水深70メートルのB礁(図1)に200~300メートルの距離に接近して,その後一端南下したが再び戻って水深30メートルのC礁(図1)付近に着底し,各魚礁の近くを渡り回っていた。

放流地点からの直線移動距離は,25時間後に北の方向に1,000メートル,65時間後には北の方向1,500メートルになっていた。

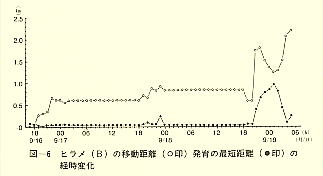

供試魚Bについて放流地点から毎時0分の供試魚の位置までの直線距離と,最寄りの魚礁ブロックまでの最短距離の経時変化を図6に示した。

供試魚Bの移動距離は夜毎の活動毎に延びて,放流24時間後に600メートル,48時間後830メートル,60時間後は2,190メートルとなっていた。最寄りの魚礁からの距離は930メートルを最大値として多くの場合は100メートル以内,とくに50メートル程度の場合が多かった。魚礁群の中にはあまり入り込まず,魚礁にまつわりつくような形で移動していた。日中は長時間にわたって定位した場所は2日とも魚礁から30メートル程度の位置であった。また2日目の日中は極端にビンガーの受信音圧が低下したが日没の行動開始とともに音圧の急な上昇がみられたことから,魚礁の側で潜砂定位していたものと推定される。

人工魚礁の潜水調査の結果,魚礁ブロック周辺の海底にヒラメの着底跡が残されていることが多く,漁業者の漁獲操業結果からも魚礁の潮上側の真際で日没から深夜にかけて羅網し,しかも網の高さ10メートルにおよぶ高い網が有効であると言っていることが一致する結果になっている。供試魚A~B,2例の追跡調査結果から,単位魚礁が100~900メートルの間隔に沈設された魚礁群漁場において,ヒラメは魚礁に対して強い反応と定位行動を示し,魚礁群がヒラメに対して大きな足止め効果を有していると判断できた。

少々堅い話になってしまいました。それでは楽しい実践編です。

[実践編]

1.竿-----理想的なヒラメ竿

ヒラメ釣りでは、ソゲと呼ばれる1kg以下の小物から20kg近い大物までが対象となります。こちらから大きさを選ぶことはできません。つまりいつ超大型が掛かるかわからないのです。確かに胴調子の竿は喰い込みが良いのですが、10kgを超えるような大ビラメに対しては不安があります。

余談ですが、友人が大原でショウサイフグを釣っていたときに、偶然同船したオヤジがほぼ10kgのヒラメを掛けたそうです。最初はエイだと思って雑に巻いていたのですが、水面に出て巨大ビラメと判り大慌てで船頭さんも出てきてしっかり捕ったそうです。この時このオヤジが使っていたのはキス竿かカワハギ竿。どちらにせよ大した竿ではなかったと聞きました。

話を元に戻しましょう。つまり理想的な竿とはアタリが良く取れて違和感を与えない軟らかい竿で、尚且つ、ヒラメが掛かったら胴で支える硬い竿。と言うことになります。軟らかくて硬いという矛盾を克服している竿と言えばカワハギ竿が良い例です。つまりカワハギ竿調子でもっと強い竿が良いような気がします。希望的にはカーボンよりグラスロッドで、バットの肉を厚くするか糸を巻いて強くするかして、大物に備えた竿が良いと思います。現在僕が多用している竿は“TENRYUのJ&B 240”です。軽量でDBガイドですので操作がとても楽ですし短いので疲れないのが気に入っています。ただ先半分がちょっと弱い感じだったので自分なりに改造しております。ちなみにガイドもLCガイドに変更しました。

一方置き竿釣法では3~3.3mのフルパラボリックアクション、つまりナマリに負け気味の胴調子の竿が好まれるようですが、確かにこの手の竿は喰い込みは良いのですが、大物が掛かって竿を立てると竿が横ブレしてしまい、使い辛く感じました。また大物が潜む岩礁帯での置き竿釣法は、竿が柔らかいのですぐに根掛りしてしまいます。そこで手持ち釣法になるわけですが、底スレスレを狙おうとするとナマリが底に当たってすぐに上げようとしても竿が軟らかいのでナマリが上がるまでのタイムラグが大きく、結局根掛かりが多くなってしまいます。今多用しているこの手の竿はアリゲーターの『マダイSP 2 80SS』です。寝てても掛かる置き竿釣法を考えていますのでこのような竿を購入して使っていますが、4㎏くらいのヒラメでも取り込みに難儀します。食い込みは例え硬調子の竿でもその操作で何とかなりますから、一般的には先調子でしかもバットがしっかりした竿がよいのではないかと思っています。

《硬調の短竿での釣り方》

硬い竿だとヒラメが違和感を感じて折角咥えた餌を放しそうですが、釣り方によってはフルパブリックアクションの竿より感付かれない方法があります。それは竿の重心付近をそっと支えておくだけにすることです。決して力を込めて竿をにぎってはいけません。そうすることによってヒラメが引くと竿先が自動的に下がり結局糸を送っていることと同じになるわけです。ですから短竿でも全く引け目は感じません。ただし、注意しなければならないことは、もしも大きなヒラメが掛かって船底の方に走った場合、竿が余り短いとラインが船底のキールに擦れて切れてしまう危険があります。船によっても違いますが、一般的な船であれば2.4mまでで、それ以上に短い竿はやめた方が良いと思います。

2.リール

僕は超小型のトローリングリール(DUEL 12 SPEEDYとALUTECHNOS社のAlbacore

12)を使っています。理由はその卓越したドラグ性能はもとより、レバードラグであるため餌のイワシをゆっくりと、しかも波の上下に左右されることなく、一定のスピードで落とせること、また大物の強烈な締め込みに対しても、余裕のドラグ性能がかわしてくれると思うからです。ヒラメ釣りのリールとしては少々高価かもしれませんが、無駄な機構は完璧に排除され、必要最小限の機能が最大限に発揮できるような設計になっています。よって部品数が少なく、その分パーツの一つ一つに至るまで材質が吟味され、故障の少ないリールだからです。要は故障が少なく慣れているもの。これが一番です。またこれから買おうと言う人は長く使えるもの(リールが手足の一部のようにならないと大ビラメが掛かってここ一番というときに失敗してしまうことがあります)を選んでください。よって少し高価な物でも良い物を買って大切に使った方が良いと思います。どちらにせよこの2つのリールjは使用頻度の高い大きさのリール(ヒラマサ、カンパチ、ブリ、イナダ、ワラサなどの青物、マダイなど。本来はトローリングリールですからカジキでも大丈夫)ですので、他の釣りにも使え、無駄にはならないと思います。

また部品が少ないということは、故障が少ないだけでなく、リールメンテナンスも楽です。毎釣行後にさっと水道水で流し、2~3回の釣行に1回バラして潮を拭き取りオイルを差す。そして半年に一回オイルを完全に洗い流し、乾燥させ、新たにオイルを差し自分でオーバーホールできるのです。よって長く使用できるということです。どんなに優秀な機構を備えたリールでもメンテに苦労したり自分の手足になるまでに壊れてしまうようでは良いリールとは言えません。

ただし、この2つのリールにはレベルワインダーが付いていませんので、巻くときに左手の親指で糸を左右に振り分けてスプルーに均等に巻かなければなりません。レベルワインダー付きのリールに慣れてしまっている人は最初は難儀するかもしれませんが、レベルワインダーが付いているリールは時にレベルワインダーで糸が急激に曲げられ、それが糸のストレスになって糸にダメージを与える事があるので、基本的には良いリールではありません。

3.仕掛け-----バリエーション

鈎掛かりが早いことから、現在では親・孫の2本鈎が主流です。本来であれば鈎掛かりするまでのハラハラドキドキが面白いのですが、ヒラメ人気は上昇する一方でどの船も混雑していることを考えるといたしかたないことかもしれません。船が混雑していないときは是非1本鈎で楽しんでいただきたく思います。ヒラメは捕れないかもしれませんが、イワシへのダメージが少ない分イワシを大切にできますし、鈎を大きくする事もできますので、大物釣りに向いていると思います。また、アタリも多く出ます。そして何より、いつもとは違った釣りができると思います。ただ小ビラメの場合は鈎掛かりまで時間がかかるので混雑した船での1本鈎は顰蹙を買うこと間違いなしです。よってここでは親・孫2本鈎仕掛けについて述べます。因みに僕の場合は普段は一本鈎の仕掛けで釣っています。しかし孫鈎の必要を感じたときには、後述(P.27)する‘簡易孫鈎追加仕掛け’にして釣っています。

A.遊動仕掛け

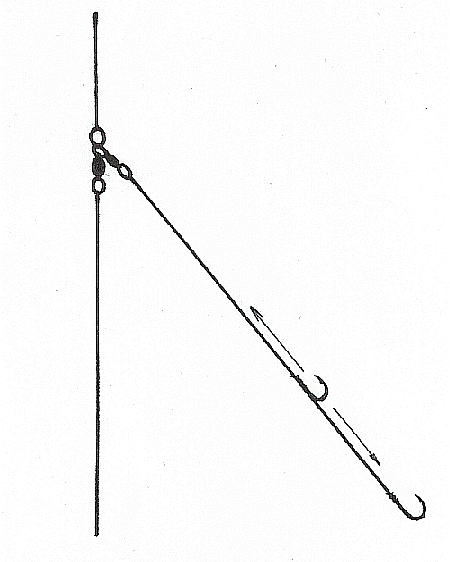

①ハリス遊動仕掛け

下図のように先糸をハリスが自由に動くようにしてあるもの。イワシの動きが良いだとか、波が高い日はイワシが引っ張られないので弱らないなどと言われますが、遊動する分ハリスを長くすればほぼ同じこと。それより糸に擦傷がつき(とくに幹糸の一番下)ラインブレイクの恐れがあります。本来捕れたはずの大ビラメをみすみす逃がすことにもなりかねません。

②親鈎遊動仕掛け

左図のように親鈎が遊動する仕掛け。遊動といっても①のように自由にスルスル動くのではなく、手で動かせば動くが、イワシの力では動かないという微妙なセッティングにします。この仕掛けも①よりはずっと少ないとは言え、糸に擦れ傷が付きます。しかしアワセたときに孫鈎にしっかり力が入ること。および餌のサイズに対応しやすいことなどから一押しの仕掛けです。

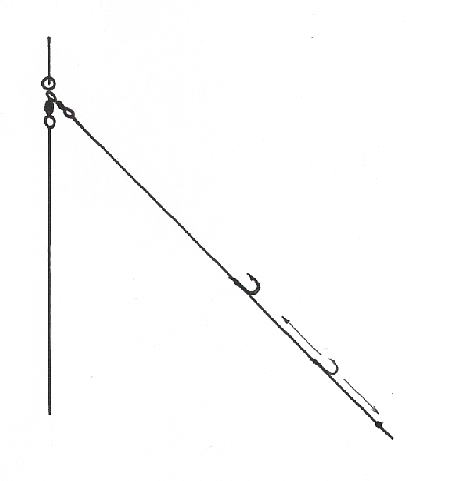

③孫鈎遊動仕掛け

ヒラメの習性からみて最低の仕掛けだろうと思われます。これだったら孫鈎が何の意味も持ちません。ただイタズラにイワシを傷付けているだけです。釣れないわけではありませんが、最も掛かりやすい孫鈎にテンションがかかるには、まず親鈎がはずれ(つまりイワシの頭を引きち切って)から孫鈎がハリスを滑って、最後のコブまで行ってからなので、場合によっては鈎掛かりする前にヒラメが異変を感じて吐き出してしまいます。よってこの仕掛けを用いるときには、ヒラメ釣りにとっては最悪の“強いアワセ”(P.41の“アワセ”の奥義5参照)が必要になってしまいます。ただし餌のサイズに対応しやすいのは前者と一緒です。

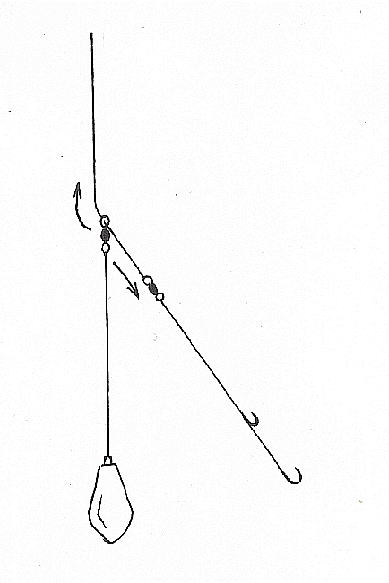

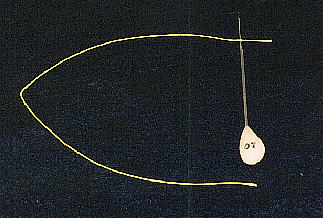

④ナマリ遊動仕掛け

ヒラメが餌をくわえた時、道糸のテンションを完全に除いたらハリス+捨て糸分の遊びがあるのですが、くわえたままなかなか鈎掛かりせずにいると、ヒラメが動いて、ついには遊びがなくなり、ナマリのテンションを感じてイワシを離してしまうことがあります。これに対処するべく、いくらでも送り込むことができるように考案された仕掛けです。濁りが入ってハリスや捨て糸を極端に短くしたときには特に有効です。この仕掛けの欠点は、ナマリ止めサルカンのところの糸がサルカンとの擦れによって極端に弱くなってしまうことです。そこで僕はダクロンのトローリングライン(20Lb)を25cmとり、その両端を編み込んで八の字にしこれを先糸とサルカンの接続として使用しています(P.70 S.T.ROOP)。

B.固定仕掛け

①鼻環仕掛け

イワシが弱らないという点ではとても評価できる仕掛けです。実釣では鈎先がイワシの目を刺して弱らせてしまうことが多いので、親鈎の代わりにアユ用の鼻環を用いることによってかなりイワシを弱らせないですみます。しかし、手慣れないと鼻環を掛けるのに時間がかかり、かえってイワシを弱らせることになります。

②トリプルフック仕掛け

孫鈎にトリプルフックを使っているのをよく見かけます。最近ではヒラメ専用のトリプルフックが発売されたりもしています。3つも鈎が付いているので、どれかに掛かるだろうという魂胆でしょうが、答えはノーです。イワシを少しづつしか飲み込めない小ビラメにはこのトリプルフックが邪魔をして飲み込みづらくなるからです。つまり、ヒラメが一生懸命イワシを飲み込もうと思ってもトリプルフックが引っ掛かって口に入って行かないのです。トリプルフックの一番の欠点はセットしたときにイワシからトリプルフックが突出しすぎることです。ヒラメにしてみればやっとありついた極上の御馳走です。何とか飲み込もうとして暴れまくるのでアタリは大きく出ます。しかし所詮口には入りづらいので、掛からないという悲しい結末が待っています。またフックが小型なので、大ビラメが掛かったときに伸びてしまう可能性も高くなります。もう一つ欠点を言うと、例えばそこそこ大型でトリプルフックまで口に入ったとしましょう。そしてアワセたとき、鈎先に懸かる力はシングルフックなら懸けた力がそのまま鈎先に懸かるのに対し、トリプルフックだと例えば偶然にも鈎先が3本とも口に接していたら、各鈎先にかかる力はアワセた力の1/3になってしまいます。しかもトリプルフックを飲み込めるサイズのヒラメの口の中の固い骨の所だったりしたらまず延ばされると思われます。従って少なくとも3倍の強さでアワセなければなりません。するとどうなるかはP.41の“アワセ”の奥義5を参照してください。ただ1つだけ良いところがあります。それは早アワセをしてしまったとき偶然にもハリスにも喰いついていてくれたらハリスが歯と歯の間を通って、最後に口の外側から鈎掛かりすることがあるのです。これを釣ったというか釣れたというかは別にして、ヒラメが捕れることがあるのは確かです。

C.その他

①簡易孫鈎追加仕掛け

普段は一本鈎で釣っていて、必要に応じて孫鈎を追加するもの。僕の場合、最近一本鈎で釣ることが多いので時折使っています。孫鈎のハリスが親鈎のフトコロから出るので、鈎先が回って目を突くことが少ない仕掛けです。特に最近ではヒラメ釣りとしては大きな鈎を使っていますので、孫鈎に小さな鈎を付けてそれだけをイワシに打って、親鈎はイワシに刺しません。“眼通し”の鈎版です。 またこのアレンジとして、一般的な2本鈎仕掛けに追加して3本鈎にして、1本は遊ばせておくのも良い方法です。この方法は特に大羽イワシが餌の時に有効です。

《サルカンについて》

“親子サルカンの上にフック付きサルカンを使うと何故か釣れない”とある船頭さんに言われた。やはりヒラメは目がいいのか?もしくはただ単に潮圧を受けやすいからなのか?しかし僕は問題なしとみています。オマツリを解くのに大変便利ですし、仕掛けも先糸・ハリス(三又サルカン捨て糸付き)と分割して持っていけるので、ダメージの多い部分だけの交換もできるので、その昔散々やっていたのですが問題はなかったからです。ただしハリスが巻き付き、糸グセができやすいのも確かです。ここ最近1年はハリスを太くして(10号)それもやや張りのあるナイロン糸(漁業用)を使っているので、そのような糸グセの懸念がなくなったため、再び使っています。やはり、何の問題もないようです。

《鈎の結び》

僕は主に環付き鈎を使っています。理由は結び目が強いような気がするからです(実験してないので分かりませんが)。環付き鈎の結び方は特殊なので、別項に上げてあるのでそれを参照にしてください。

ここではミミ(一般的な鈎の形)の鈎の結び方について書きます。 色々な方法がありますが、引っ張りテストをしてみますと漁師結びが最も強いようです。しかし鈎が内側を向いてしまいますので、特に親鈎ではヒラメの目を突いてしまって具合良くありません。そこで最も良く使われる外掛け結びについて、どのようなところに注意して結べば強い結びができるのか検証してみました。ただし実験のデータはすべてナイロンの単糸で、フロロカーボンやPE系の糸はまた後程の機会に述べます。

a.巻く回数

一般的には沢山巻いた方が強いと思われがちですが、実際にテストしてみると5回くらいが良いようです。これは沢山巻くことによって最後に締めるとき糸がつぶれたり、擦れ傷がつくことが原因ではないかと思われます。6回にすると、極端にすぐ切れるものが出てきて、強度にばらつきが出てきます。それ以上ですと極端にすぐ切れるものが頻発してきます。ただしこれは鈎を結ぶ技術的な問題もあると思いますので、あくまでも僕の場合と理解していただきたいと思います。

b.締める強さ

鈎に糸を巻き、最後に濡らして締めるのですが、その締める(糸を引っ張る)強さが強度に影響してきます。極端な話、糸が切れる寸前まで引っ張って締めた場合、糸はその持てる力を発揮できないほどのダメージを負っています。ではどのくらいが良いのか?ズバリ弱めです。糸の強度を極力保持したままで、ヒラメが掛かって引っ張られたとき必要なだけ締まってくれれば良いのです。よってヒラメが引っ張ったときに締まるための余裕が必要になります。これはには余り糸を結び目ギリギリで切らないで5~10mm残しておけば良いのです。(P.54 写真4参照)余り糸を残さないと引っ張ることにより簡単に抜けてしまいます。余り糸を出すことによって喰いが落ちることはほとんどありません。また後述する“孫鈎の打ち方”(P.33)のように、孫鈎の軸をほとんどイワシの体内に入れてしまう必要があるときにはこの5~10mmの余り糸が邪魔になります。このため僕はこの余り糸をデンタルフロス(WAXED)や鮎用のセキ糸で鈎の軸に止めています。

c.接着剤について

よく鈎の結び目に接着剤を付ける人がいますが、テストしてみるとどうやっても強度は上がりません。やはりゆるく巻いただけが一番のようです(注意:最近発売された物には良い物があるかもしれません)。数年前にいろいろな接着剤を買い込んできてやってみただけなので、巻きムラ等もあったでしょうし、絶対というわけではありませんが接着剤を付けてもそれほどは良くならないと思います。

《捨て糸とハリスの長さ》

ここでハリスと捨て糸の長さについていろいろ言われているので考えてみましょう。捨て糸の長さは大きく分けて次の4通りです。

a.捨て糸がハリスより長い場合

b.捨て糸がハリスと同じ長さ

c.捨て糸がハリスより少し短い場合

d.捨て糸がハリスより相当短い場合

aの場合、ヒラメがイワシに喰いついたとき、ナマリがヒラメの下にあるため(P.14“目の位置から想像できる事”参照)、安心して喰い込むようです。ただし、ヒラメが喰いついて底に戻ろうとしたときに竿にテンションを感じてしまいますので、その辺の考慮をしなくてはなりません。よって、魚信があったらすぐに糸を送れるように対処しておく必要があります。手持ちでも良いですし、レバードラグのリールを使っているのであれば、ドラグ値を、波の上下でギリギリで糸が出ないように設定して置き竿にしておくのも良いでしょう。

bの場合、ヒラメがイワシに喰いつき仕掛けを引っ張ることによりだんだんナマリが近付き、最後にはヒラメの横っ面をナマリがパンチすることになります。このときまでに鈎掛かりしていればよいのですが、していなければ慌て逃げて行ってしまうことがあるでしょう。また、上げて来るときにナマリがイワシに当って弱らせてしまう危惧があります。cの場合は横ビンタではありませんが、喰い込もうとしている最中に目の前を何やら固そうな物がブラブラしているので、安心して喰い込めず、よっぽど送り込むか待つかしないと鈎掛かりしません。dの場合は竿でナマリを持ち上げることで下から上までタナをさぐれ、ヒラメがイワシに喰いついたときにもナマリは遥か上方であるため、比較的安心して喰い込むようです。ただし置き竿釣法ではイワシをかすめる様にナマリが通り抜けることと、アタリがあったときに慌ててナマリを着底させると、場合によってはヒラメの頭にナマリの直撃をお見舞いすることになるので要注意です。

また船によっては横流しで釣る船もあります。この場合は、何故か極端に捨て糸を極端に短くして釣っている人が多いです。僕もそうでしたが、今ではほとんど釣果に変化がないので捨て糸を極端に短くすることはありません。

次に捨て糸とハリスのバランスについて考えてみましょう。極端なことを考えてみます。例えば捨て糸1m、ハリス2mとした場合、ナマリは相当上なのでヒラメも安心して喰い込むはずです。確かにそうなのですが、それは喰ってからの話で、問題はヒラメがイワシに喰い付きやすいかどうか?です。想像ですが、ヒラメが喰いつくまでの海底でのドラマをイメージしてみます。

まずヒラメがイワシに気付き、イワシのほうにススーッと底を擦るように寄って行く。底の異変に気付いたイワシは当然ながら上に逃げるはずです。このとき上記の仕掛けで底から1mのタナで釣っていたとすると、イワシは底から捨て糸とハリスの合計にタナの分つまり4m上方まで逃げられることになります。こうなるとよっぼど腹が減ったヒラメでない限り諦めてしまうでしょう。ハリスが長いとイワシの遊泳範囲が広く、ヒラメへのアピール度も高いのですが、上記した理由からやはり適当な長さというものがあるようです。またハリスが長いとオマツリの頻度も上がるので要注意です。概ね捨て糸とハリスとの合計が1m。長くても2mくらい。ハリスが長い方が大ビラメが喰うと言われますが、現実にはハリスが長いことによってイワシが上層を泳ぎ、瀬頭にいるヒラメが喰って来るのだと思います(P.58“女性と大ビラメ”を混ぜて考えれば解かりやすいと思います)。今まで大ビラメを上げた人の内、どれだけの人が特別な仕掛けを使って釣っていたのか?多分ほとんどの人が普通の仕掛けで釣り上げていることと思います。だから闇雲にハリスを長くしたりして、隣人とのオマツリや手前マツリを多くすることもないのです。

また、釣り場の底の形状によって捨て糸とハリスの長さを変えると書かれている教科書も多いと思いますが、概ね地区によって砂底だとか岩礁だとかありますが、時期によっても船頭さんは岩礁を釣ったり砂底を釣ったりします。ナマリを底に付けて、探って、初めて底の形状が判るのですから、その度に仕掛けを変えていたのでは大変です。ですから僕は底の形状によってハリスの長さを変えるということはほとんどしません。たとえカジメ林だってヒラメにしてみればただの底でしかないからです。

ちょっとした【工夫】

ココで簡単に捨て糸の長さを変更する方法を書きます。

以前にちょっとした発想があって、あるメーカーに頼んで下のような三叉サルカンを作ってもらいました。

実釣で使ってみても、捨て糸を自動ハリス止めで止められるので、捨て糸の長さが変えられてとても重宝でした。しかしながら捨て糸を短くした場合、その分だけあまり糸が出るわけで、それがハリスに絡みます。切ってしまえば良いのですが、切ってしまうと今度長くしたいときに捨て糸を新しくしなければなりません。よって、僕が希望している“長さを自由に変更する”案の半分(短くするのみ)しか満たされませんでした。

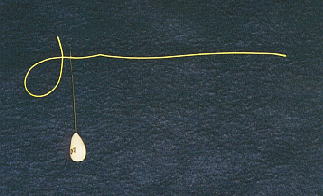

そこで、考えたのがナマリの方を自動ハリス止めにすること。下の写真を見てください。左がナマリに付いているノーマルの環(DUEL製)。そして右はプライヤーでその頭を挟んで潰したものです。

要は自動ハリス止めにしたわけです。この方法ですと、新しいパーツを購入することもなく、無料であることと、何よりも短くしても、あまりの糸は底にあるのでハリスに絡むこともなく、実にいい具合です。

これを作る場合、気を付けなくてはならないことは潰した後の幅が広すぎても狭すぎても良くないことです。自分が使っている捨て糸の太さに合わせて調節してください。尚、一旦潰しすぎて広げる場合、ドライバー等を使うようになりますが、その場合、環の内側に傷をつけると、その傷で捨て糸に傷が付いてすぐに切れてしまいます。充分に気を付けて作ってください。出来ましたら、潰した後に一旦お好みの捨て糸を入れて、テストしてから使うことをお勧めします。

--奥義1--

あるとき釣友のI氏に“捨て糸とハリスの長さ”について聞いてみました。彼が言うにはハリスと捨て糸がそれぞれ40cm・80cmが何処へいっても平均ベストと言うので、早速作って試したところこれが実にGOOD!。濁りが入ったときは(次項参照)捨て糸を詰めればOKだし、澄みのときはこのままナマリを底スレスレに保つかもしくは底から1mで保てばどちらかでアタる。また何故か外道が少ない(外道まで狙う人には不向きということ)のも特徴です。そして置き竿にして底をトントン叩くくらいにしておいてもこれがまたGOOD!・・・。沢山釣りたい人は是非お試しあれ!ただし底を摺るような釣り方をする人には不向きな仕掛けかもしれません。僕がお勧めするのは捨て糸とハリスの長さがそれぞれ95㎝、80㎝。小技が使える仕掛けではありませんが、平均どこでもどんな状況でも問題なく釣れる仕掛けだと思っています。この仕掛けを使う場合は、ナマリを底スレスレに維持させることです。ナマリが上がりすぎても底を強く叩いても良くありません。時折、ナマリがコツっと優しく底に触れるくらいにしておくことが重要です。

《濁った時の釣り方》

ヒラメ釣りの盛期はやはり冬。冬と言えば北風。水色も澄みばかりではありません。それどころか多かれ少なかれ濁っているときの方が多いものです。濁りが強いときは釣果が落ちるものです※1。場合によってはボーズです。しかしせっかく海に出ているのだから、僅かな可能性を信じてやるしかありません。ヒラメの気持ちになってみれば、とにかく霧の中にいるようで餌の発見が遅れます。やっと見つけたと思ったらどこかに泳いで行ってしまった。というところでしょう。このような状況への対処はハリス及び捨て糸を短くし、底近くの一点でイワシを泳がせることです。この場合、例えヒラメがイワシを喰ったとしてもナマリのテンションがすぐに掛かってしまうため、鈎掛かりする前に吐き出してしまうことが多いものです。こんなときこそ前述した(P.25)ナマリ誘導仕掛けがものを言います。

ここで言う“濁り”の基準ですが、餌を落とすときに水面下2mくらいまでイワシが肉眼で見えればそれは“澄み”です。水面と底では勿論透明度が違います。よってここでは底の濁りがどのくらいあるのかが問題であって、水面近くの濁りは問題にならないように感じます。しかし、潜って見て来る事は出来ないので、一応水面の濁りを基準にします。基本は澄みは高くて濁りは低くです。投餌するときに、水面下2mくらいまでイワシが確認できるようでしたら2mくらいタナを切ります。1mくらいしか見えないようでしたら底をナマリが小突くくらいにまで下げます。

※1.伊豆の某船頭さんが“巨大ビラメは濁ったときに掛かる可能性が高い”と言っていました。僕が考えるに、これは水面近くが濁っていて、底は澄んでいた場合が一番安心して口を使う状況なのではなかろうかと思っています。例えば川から濁った真水が流入した場合、重い海水が下にあって、水面近くには濁った真水がある場合などです。

4.イワシの付け方

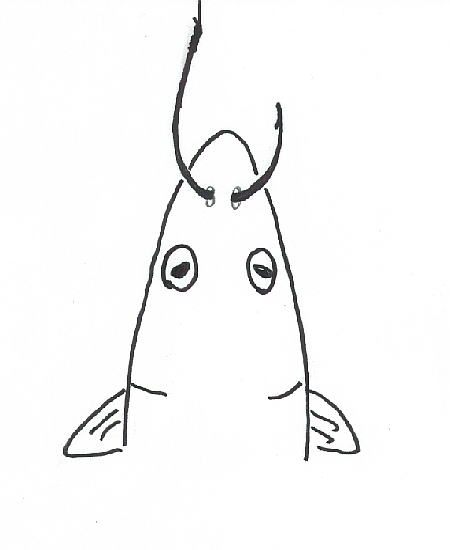

ヒラメの餌の喰い方(P.43参照)は独特なので、それを頭に入れておき。親鈎、孫鈎をいろいろな所へ打ってみて下さい。僕の打ち方は主に下記の通りです。注意点としてはまず第一にすべての作業を水中で行うこと。空中に出して鈎を打ったのと水中で打ったのでは鱗の剥がれる量が全く違います。第二に必ず左手で眼を隠して作業を行う事。イワシは眼を隠さないと暴れます。

《親鈎・孫鈎の打ち方》

A.親鈎の打ち方

親鈎の打ち方の条件としては、イワシを弱らせないこと、外れないことです。以下のような方法があります。

①鼻掛け

一番簡単な方法で、最も多用される方法です。しかし鈎先が眼を突いてしまうことが多いので意外とイワシが弱くなりやすく、抜けてしまうことが多い方法です。

②上顎掛け

最も良い方法だと思います。イワ シがいつまでも元気ですし、外れ ることも少ない方法です。注意点は、鼻の穴に抜かないこと。鼻の

所は軟らかくて刺しやすいのです が、外れやすくなります。唇の先端より少し(約1mm位)内側の色の濃いところ(鈎を刺すと硬いので分かる)を刺し抜くことをお勧めしま す。

③両顎掛け

深い所を釣る場合、鼻にしても上顎にしても片顎に掛けると口を開いてしまうので、下顎から上顎まで通し刺しにします。また餌にカタクチイワシを使うときにもこの方法を使います。

④眼通し

眼と言っても眼球そのものを刺し抜くのではなく、眼球辺縁前上方を頭蓋眼窩に沿って刺し抜く方法です。イワシの弱りは一番少ないのですが、最も外れやすい方法です。

B.孫鈎の打ち方

後述する餌の喰い方(P.43)を知れば、一番重要なのは孫鈎の打ち方だということが理解できます。

①背ビレ付近

大物狙いのとき、イワシの泳ぎが悪いときに使います。イワシが泳ぐときはその体をくねらせながら泳ぐわけですが、その中心が背ビレ付近なので、最も泳ぎを阻止しません。ただ、大きなイワシを餌にした場合、小ビラメだと孫鈎まで喰い込むのに時間がかかるのでアタリが出てすぐでは確実に掛かりません。

②背側の尾ビレ付近

とても良い方法ですが、イワシの泳ぎを妨げやすいことと、打つときにイワシが暴れてしまうと刺しづらいことが欠点です。

③肛門から刺す方法

最も簡単な方法です。簡単ということはイワシを弱らせないということです。刺すときにウロコも邪魔にならなくて良い方法なのですが、ピンポイントに急所があるようで、ときおりイワシが一気に弱ってしまうことがあります。少しセンターをはずすとこのようなことがありません。

--奥義2--

いずれにせよ孫鈎はその軸をイワシの体軸に合わせ、イワシの体内に隠して鈎先だけ出すようにします。このように孫鈎を打てばヒラメから見えづらいし、なによりも突出が少ないので孫鈎はヒラメの口の中にすんなり入ります。イワシの体はとても軟らかいので、鈎先がヒラメの口腔内に少し触れれば、鈎全体が出てくるので確実に刺さります。また、それに加え親鈎誘導仕掛け(P.25参照)にしておけばアワセてすぐに孫鈎にテンションが掛かるのでヒット率は一段と向上するはずです。これにも上記のように孫鈎を尻の穴から入れる方法と背側に打つ方法があります。前者をお薦めしますが、この方法は根掛かりが多いと言われます。しかし僕の場合、捨て糸がハリスよりも長いことが多いので、これによって根掛かりが多くなると感じたことはありません。背側に打つ方法は、鱗が邪魔をするので慣れないと時間がかかってしまいます。よってイワシが弱り気味なときなども尻の穴に打つ方法を用います。臨機応変に。

また、当然ですが孫鈎を打った場合と一本鈎で釣った場合(孫鈎がない場合)とではイワシの泳ぎが違います。孫鈎を打った場合はプルプルと元気良く泳ぐのですが、長続きしません。それに比較して孫鈎なしですとイワシは長持ちするのですが、泳ぎは緩慢で、アピール度は孫鈎付きの投餌直後にはかないません。(P.54“ネムリ鈎の欠点”参照)

5.投餌

まず、一番注意しなくてはならないこと。それは仕掛けを絡ませないことです。理由は解りませんが、ハリスが捨て糸や先糸に絡むと絶対と言っていいほど喰って来ません。よって、親鈎はなるべくイワシのセンターに打ち、落とすときも焦らずに、ゆっくりと落として行くことが大切です。イワシがナマリに引かれて落ちていくときに回転しないようになっていれば最高ですが、中々そう上手いわけにはいかないので、その分イワシにハリスを引かせながらゆっくりと落としてやればハリスは絡みません。

一般的に、投餌法には次の3種があります。注意しなければならないのはイワシが受ける水圧の変化です。いくら元気にイワシを鈎付けしても、落とし込むときに弱らせてしまったのでは何にもなりません。

a.一気に海底まで落とし込む

b.ゆっくり時間をかけて水圧に慣らしながら落とし込む

c.途中まで一気に落とし込み、海底から数m上で一旦止めて、仕掛けの姿勢を整えてからゆっくり落とし込む

魚全般に言えることですが、概ね水圧が上がる分には元気は落ちないようです。勿論水圧の変化がゆっくりであることに越したことはないのですが。それより水圧が下がると一気に弱ってしまうようです。つまりイワシを落とし込むときより上げるときの方がダメージが大きいようです。いずれにせよ水圧の変化はイワシを弱らせます。そこで一番良いのはbであることは明白ですが、潮上の釣り人がaをしているのにこちらがbをすればオマツリ必至。そんなときはcにするとかその場その場で臨機応変に対処していくことが必要だと思われます。(次項参照)

また一気に落とし込むと、イワシが幹糸をグルグル回りながら落ちて行きます。よって着底したときはハリスが先糸に巻き付いた状態になっています。そしてイワシが泳ぐことによって運良くその巻きがほどけたとしてもハリスには糸グセが付いてしまいます。少なくとも着底寸前で一旦止めて、仕掛けの体勢を整えるべきです。また一気に底まで落とし込んだとき、鉛が落ちる音や振動は少なからずヒラメに警戒心を与え、場合によっては逃げているかもしれません。もっとひどい場合はヒラメの脳天を鉛が直撃しているかも?!。いずれにしてもイワシを上げるときの方が要注意で、ゆっくり上げた方が元気なようです。

《オマツリ》

昔、日立の某船である人が左ミヨシで大物を掛けました。10kgはないにしても、7~8kgは優にある大物です。このとき船頭さんは、右トモで大物らしき物が掛かっていたので来られませんでした。このときタモを買って出たのが右ミヨシの常連さんです。僕はその常連さんの隣で釣っていました。大物を掛けた人とその常連さんは、幾度もオマツリをしていて(不思議と僕とはオマツらなかった)、どっちが悪いのかは判りませんでしたが、その常連さんは最後の方はオマツって相手が謝っても返事もしない状況でした。その常連さんがタモを持っていったので、僕も見に行きました。いよいよヒラメが姿を現し、みんなでデカイ!デカイ!と騒いでいたのですが、その常連さんはそのヒラメの背中をいきなりタモ網で叩きました。ヒラメはビックリして大暴れ!、難なくハリスを切って逃げて行ってしまいました。常連さんは何も言わずに、そのまますぐに自分の釣り座に戻って黙々と釣り出しました。ヒラメを叩かれた彼は竿を置いたまま帰港まで竿を出しませんでした。

わざとヒラメの背中を叩いたのかどうかは本人しか知り得ることではありませんが、周りから見ている限りではわざとのように見えました。これがそれまでにオマツリしていなければ本人を初め、誰もが疑わないのですが………。嫌な雰囲気でした。このようなことになる前にオマツリを繰り返すようでしたらまずは自分を疑って、かなり高いタナを釣るように心掛けましょう。

実際、オマツリを頻発する人は決まっています。真剣に釣っている人に迷惑になるばかりか、無駄な時間を費やさなくてはなりません。そしてなによりも糸に傷が付き、本来であれば捕れるはずの大物に逃げられてしまったということになってしまいます。同船した人のためにも、自分のためにもオマツリをしないようにしなければなりません。原因は3つ考えられます。お互いが注意してお互いに楽しい釣りをしましょう。

①仕掛け

主にハリスの長さに関係しています。ハリスは1m以内に止めるようにしましょう。ナマリが違っていたり、道 糸が太すぎて潮の流れをはらんだりすることもオマツリの原因です。

②投餌法

隣の釣り師に合わせて同じ方法、もしくはそれに近い方法を取る必要があります。隣(特に潮上の人)の釣り師が一気に落としているのに、自分はゆっくり落とせば途中で糸が交差するのは明らかです。また、釣っている途中でいったん上げて再投入する場合は、両隣の糸がどっちに行っているかくらいは確認して、オマツリしないように投餌しなければなりません。注意し合ってこそ皆で楽しい釣りができるというものです。

③タナ

理論的には皆が自分の真下にナマリが来ていればオマツリしません。ところがナマリが底をずっていたりしたらオマツリ必至です。この釣り方はあくまでも故意ですから、周りから良い目では見られません。

先にも書きましたが、オマツリをする人は決まっています。ヒラメは底にいるからと言って、糸を出しすぎる人(単純発想型の人)が一番多いです。自分の釣りに没頭してしまって、他人が見えていない人(没頭型)や、他人の釣りを理解せず、自分の釣りだけしか知らない人(未熟型)、他人はどうでも自分だけが楽しめれば良い(自己中心型)の人たちです。もしも自分は他の人よりオマツリが多いなぁと思う方がおられましたら自戒してください。オマツリが多いと結局のところ釣り時間が短くなって、もしかしたら直後に釣れるべき大物を逃しているかもしれません。少なくとも仕掛けを一つ損失することは決定です。

ではその対策です。

まずは仕掛けを船頭さんの言うものに揃えることが基本です。

・投餌での注意

①船頭さんの合図に従って出遅れないようにしましょう。一斉に入れれば底まではほぼ平行に落ちていくはずです。

②底に付いたら十分の糸が他の人の方に傾いていないか確認します。で、もしも他人の方に傾いていたら、すぐに鉛を底から上げてしばらく待ちます。そして充分に糸が立つようにします。また、もしも他人の糸が自分の方に向いている時は、鉛を底から離さずに付けっぱなしにしておいて、他人の糸が離れるのを待ちます。ただし、自分が鉛を付けっぱなしにしておくことで、また他の人の方に糸が向いてしまうこともありますので、その双方の中間になるように適当に調整します。

・釣っている時の注意

①兎にも角にも他人の糸がどっちを向いているか常にチェックしていることです。で、潮と船の動きを利用して(上記②参照)他人の迷惑にならないようにしましょう。結局のところ、これが自分にとっても一番有利であることを理解しましょう。

・もしもオマツリをしてしまったら・・・

なるべくもう一人の人と同じペースで上げましょう。よくオマツリしたと分かるとそのままにしておく人がいます。これは仕掛けが二つ付いたので(鉛が2個になり)普通より上げるのが重いからです。相手に上げさせて軽くしてから上げる算段です。見ていてその人の汚い根性が見える瞬間です。このようなことは常識人としてはありえない行為ですので、当会のメンバーは絶対やらないようにお願いします。

理想的には二人で一緒に上げてくるのが理想的です。もしも片方が先行すると、遅れている方の道糸がどんどんフケて、また新たなオマツリを発生させるかもしれないからです。また船の進む方向によっては、フケた糸がペラに絡んでしまうことも考えられます。なるべく絡んだ人に合わせて巻いてきましょう。僕の知っている船頭さんは上記のように上げない人を見ると、必ずその人の仕掛けをズタズタに切ってオマツリを解きます。・・・解る気がします。

--奥義3--

一般的に、ヒラメは底で砂を被って眼だけを出し、通りかかった獲物に飛び掛かるというイメージで良いのですが、朝夕とワタリ(P.16参照)に限ってはイワシやアジの群れのすぐ下にいることがあります。そもそもヒラメは夜行性です。(P.17 新潟水産試験場の報告参照)よって喰い気が立っているので、一発で喰いついて来ます。ただしこのようなヒラメはイワシやアジの群れのの中で、どのイワシやアジが喰いやすいか見ています。つまり元気が良くて活発に泳いでいるイワシやアジ(動きが速いイワシやアジ)は捕まえづらいわけで、動きが変だったり、のんびりしているイワシやアジを狙います。よって魚探が見える釣座だったなら、常に魚探に注意を払い、何かしらの魚群の反応があったら極ゆっくり餌を降ろしていくべきです。また魚探が見えない釣座の場合、朝早くはよりゆっくりと餌を落とし込むべきです。

また例外として、底にヒラメが群れているところに遭遇することがあります(大洗や日立などの常磐地区に特有と言われる)。こんなときはイワシの生きの良さなどは全く関係なく喰ってきます。しかも一気喰いです。できるだけ早く餌を底に到達させてヒラメを掛けてしまわないとタモ捕り要員になってしまいます(こんなときのタモ捕り要員は船頭さんだけでは全く足りません)。僕も1度日立で経験しましたが、朝の第一投でした。イワシを丁寧に付け、ゆっくり落とし込んでいる最中に次々と他の釣り人の竿が立って行きます。咄嗟に「根だ!」と思ってしまったほどです。しかしそれらには皆ヒラメが掛かっていたのです。トモでタモ入れしていた船頭に大声で(この船頭は普段から声と態度がデカイ)「市川さんタモ入れ手伝ってくれ!」と叫ばれ、結局ここのポイントはタモ捕り要員となってしまい、他の人が次々と釣るヒラメを掬い続けました。このように釣り にならなくなってしまうことがありますので、このようなときは一気に底まで落とし込みます。しかし現実にこのようなときは極稀で、しかも釣ってみての結果論ですから、まずはゆっくり落とし込んで、周囲の釣り人がすぐに送り込んでいたり、フックアップしたりしたときは、途中からでも一気に落とし込みます。

6.誘い

アタリが少ないと感じたり、他の釣り人は釣れているのに自分だけアタリがない時にはまずタナを変えてみて、仕掛けを調整してみて、それでも駄目だったら積極的に誘うべきです。誘うと言っても鈎にはダメージを負ったイワシが付いているのですから、乱暴な誘いは禁物です。いづれにせよ、誘いは最終手段で、イワシの数に余裕があって、せっぱ詰まったときに行うべきです。また濁りが入ったときには全く無効ですので、誘いをかけると無闇にイワシを痛めつけるだけです。

--奥義4--

確かに喰い気がたっている時はそのままにしておくのが最良の方法だと思います。しかし潮が流れないときなど、俗に喰い気が立っていないときにはやはり誘った方が有利です。ヒラメは上下の動きに対してあまり反応を見せません(P.14習性“目の位置から想像できること”参照)が、ヒラメに対して水平的な動きにはその分興味を示すようです。しかし悲しいことに我々釣り師は垂直的な誘いしかできません。まずはゆっくりと1mくらい(鉛が海底から着いたり離れたりするように)竿先を上下に動かし続けます。しばらく繰り返してもまだアタリがないときは、ときおり5mくらい上げてみます。また1mくらい素早く上げてゆっくりまた下げてみるのも有効なときがあります。僕の場合は、投入直後でまだイワシの泳ぎを竿で感じられるうちは誘いをかけないでそのままにしておき、徐々にイワシが弱ってきて竿にイワシの動きを感じなくなったら誘いをかけ出します。最初はそっとかけて、徐々に強くかけるようにしています。

また一般的には底が水平な釣り場が多いので、もし釣り師が少なくかつ糸が自分より沖に出て行く場合には、一旦糸を大きく送って充分な距離ができたらナマリを底からあまり離さないように、つまり擦るように引いてみて下さい。結構アタリが出ます。また誘いのスピードが早いほど大ビラメが食ってくることが多いのですが、あまり強く誘うとイワシが弱ってなおさら喰わなくなります。

またイワシが怠け者であまり動かない時には、カワハギ釣りの叩き釣りのような竿の操作によってイワシが泳ぎだすことがありますので、試してみて下さい。

意外に良い誘いとなるのは船の揺れです。置き竿にアタリが多いのはこのためです。しかし置き竿にしてロッドキーパーに付けておくとアタッたときの対応が遅れ、ヒラメが放してしまうか放さないまでも警戒心を持って喰い込みが遅くなります。よってこのような時は自分がロッドキーパーになった気で竿を保持します。イワシが弱ってきたときなどにとても有効的な方法です。

《タナ》

ここでタナ(イワシを泳がす層)について考えてみたいと思います。ヒラメ釣りのタナなどというと“底に決まってるだろう!”と言う声が聞こえてきそうです。実際僕もあるヒラメ釣りに出掛けるまで“いかにイワシを底スレスレに泳がそうか”と考えていました。しかし、その日は僕も含めて誰もアタリがなく、だらだらした空気が流れていました。しかしミヨシで釣っていた友人が大きい魚をバラし、またその次にはハリスを切られと一人気を吐いていました。本人も大変悔しがっていました。船頭さんは「残念でしたがタナが取れている証拠だから引き続き頑張ってください」と励ましていました。僕は「何だこの船頭さんは!タナは底に決まっているではないか」と思っていたのですが、今になってみるとこの考えは大間違いでした。ヒラメ釣りにはタナがあります。しかもそのタナは日によっても時間によっても変わりますから、その時のタナを早く探し出した方がアタリの回数が増えるわけで 当然釣果に差が出ます。タナは底から2mまでが一般的です。最も頻度が高かったのは三つ叉サルカンが底から1.5mです。例えばハリス50cm、捨て糸1mならばナマリを底から50cm離した状態を保つのです。しかし、波によってどうしてもタナがボケてきますので、マメ(2~3分に一回のインターバル)にタナ取りをし直します。で、アタリが出た瞬間、1mのタナより高い所で喰って来たか?低い所で喰って来たかを判断し、次にはそれを参考に少しずらしてタナを合わせると良いでしょう。

よくナマリをべったりと這わせて釣っている人を見かけますが、ヒラメが眼が上にしか付いていないことに気付かないのでしょうか?極端にイワシの遊泳層を下げるとアタリの数が減りますし、もしアタッても小物が多いものです。どうせ釣るならデカイ方が良いじゃないですか。なるべくナマリは底に着けないのが基本です。そうしないとオマツリが頻発し、他人にも迷惑だし、もしも大物が掛かって隣の人とオマツって切れてしまったら残念です(P.35《オマツリ》参照)。またこの逆に誰かが大物を掛け、自分とオマツリして切れてしまったら最低です。ナマリを底に着けないのはマナーでしょう。ただしトモの釣り座を陣取ることができ、尚且つ沖に糸が出て行く場合に限ってはべた底にナマリを着けても問題ありません。最近ではサルカンの高さがが底から1~1.5mを維持できるようにしています。普通の人の2倍以上あるような気がしています。

7.アワセ

基本的には40数えてからとか、竿先が一段と強く引き込まれたらとか言われますが、実釣でその通りやっても掛からなかったりすることは日常茶飯事です。現実には、ある船頭さんが言っていた『ヒラメほど個性ゆたかな魚はいない』というのが正解だと思います。つまり、そのヒラメの個性でそのアワセのタイミングはまちまちだということです。概ね大物は一発で喰ってくる傾向が強いのですが、これはただ単に口がデカいだけのことであって、決して餌の喰い方が上手いわけではないようです。しかし小物であっても一発で喰い込む奴もいます。かと言えばなかなか喰い込まない奴もいます。我々釣り人にとってこれほど難解なことはありません。しかしこれにも対処法があります。アタリから口に鈎が入ったかどうかを察知すれば良いのです。アタリは概ね次のように進んでいくのが普通です。

a.イワシが急に暴れ出す。もしくは最初から大暴れする。

b.コツッとかすかなアタリがあってイワシの動きを感じなくなる。

c.bに続いて誰でもわかるガツガツッという大きなアタリがある。 (大ビラメではこのアタリはないことが多い)

d.cがしばらく続いたあと、竿先をグーッと引き込むアタリがある。

e.cとdが交互に続いた後、静かになってしまう。しかし竿をゆっくりと上げてくるとググッというアタリがある。

aの場合、ヒラメが近付いて来てイワシが身の危険を感じ、逃げようとしているところ。そしてbはヒラメが飛び上がってイワシに喰いついた瞬間。cは捕まえたイワシを早く弱らせようとヒラメが頭を振っているところ。dはくわえたイワシをどこかに運ぼうとしているところ(このときはほとんどの場合鈎掛かりしていることが多い。しかし個性の強いヒラメのこと まだ鈎まで喰っていないこともある)。eはイワシをすっかり飲み込んで人間で言えば「ア~喰った、喰った」状態。確実に鈎掛かりさせるためにはここまで待った方が良いでしょう。かなり辛抱の要る作業です。しかもここまでの間で危険や不自然さ(この程度もヒラメによって異なる)を感じたらすぐにイワシを吐き出して逃げてしまうでしょう。またフリーにし過ぎてもなかなか喰い込まず、イワシをくわえたままじっとしているか逆に吐き出してしまいます。だから少しテンションを掛けながらヒラメに合わせて糸を送り出し、いかにも「早く飲み込んでしまわないとイワシが逃げちやうぞ!」を演出する必要があります。早く喰い込ませることはバラさない秘訣だし、何より混雑した船で釣る場合のオマツリ避けにもなります。アタリの最中にオマツリしていて、送り込みの最中に他人が糸を引っ 張ってバラすこともよくあることです。だからイワシを喰うのが下手なヒラメにいかに早く鈎まで喰い込ませるかが勝負と言っても過言ではありません。ただし、あまりに喰い込ませると、ネムリ鈎を使っていないと鈎を飲み込まれ、ハリスが歯に擦れて切れてしまいます。

--奥義5--

どのようにしてより早く鈎まで呑ませるか?これが解ればフックアップの確立が上がり、当然釣果に差が出るはずです。コツは自分がヒラメになった気持ちになることです。

いくら鋭い歯を持つヒラメと言えども、イワシを咥えているだけではいつ逃げられてしまうかわかりません。ですからヒラメだってなるべく早く呑みこんでしまいたいのです。しかしとりあえず“イワシを捕まえて一安心”しているのです。このままではヒラメのペースですからこちらから積極的にイワシを操作し、少しでも早くイワシを呑み込むようにすることです。具体的に言いますと、ゴツゴツのアタリがあったらヒラメがイワシを離さない程度に道糸を張ります。すると、逃げられまいとするのか、すぐにまたゴツゴツとアタリが来ます。そしたら今度は一気にテンションを0に(つまり糸フケが出るくらいに)してしまいます。すると“逃げられずにすんだ”と思うのかこの糸フケ状態のときに一気に飲み込みにかかります。しかし糸はフケているのでこれは察知できません。その後もう一度ゆっくり竿を上げてきてテンションが掛かってくるとまたゴツゴツというアタリが来ます。そこでまたテンションを抜いてその直後一瞬こちらからコンと軽く当てるように竿先を上げます。そしてその直後またテンションを抜きます。そして一呼吸おいてからゆっくりと聞き合わせて来ます。これでほとんどの場合は鈎掛りしています。しかし、アワセたら鈎掛かりしていないなどということも日常茶飯事。しかし慌てるなかれ、まだ大丈夫です。というのもヒラメという魚は餌を追いかけはしませんが、一旦目を付けた餌には妙に固執する習性があります。これを利用しないという手はありません。大アワセや強いアワセをしてしまった場合、ヒラメは驚いて逃げてしまい二度と喰って来ません。しかしゆっくりとした聞きアワセであればもう一度落とし込むことによりまた喰いついて来ます。当然ではありますが、餌を取られてなければの話です。殆どの場合餌は付いているので、慌てず、もう一度落として、1~2秒したら聞いてみて、それでも喰って来なければ誘ってみて、それでもだめなら上げて餌を取り替えてすぐに釣り再開。僕の経験では5回くらいは喰って来たこともあります。ただし繰り返しますが、大アワセや強いアワセをしたらまず2度目は喰ってこないと思います。

今僕が取っているタイミングはガツガツッ!と言うアタリではなく、ググゥーッという押さえ込まれるようなアタリがあったらゆっくりと竿を上げてまず一度目のアワセをします。鈎掛りしていればそのままのペースで上げてきますが、鈎掛りしていなければイワシに噛みついていたヒラメは途中で放しますから、スポッという感じで重量感が消えます。そうしたらそのままゆっくりとまた下げていくと途中か底でまた喰ってきます。この様に放してしまうのは小物か食うのが下手なヒラメですので、2度目を食わせたら概ね2分くらい聞き続けます。この間はよっぽどのことがない限り、まず巻き上げに転じません。このように1発で決めようとせず、ヒラメを脅かさないようにして2度3度と喰わせ、その中で鈎掛りさせるようにしています。

あと要注意なのは10kgを越すような超大物の場合、アワセた瞬間はまるで根掛かりのような感じです。ですから実際に根掛かりかもしれませんが、根掛かりだと思っても、もう一度竿をあおってみて下さい。根ならカチッとした感じですが、ヒラメであればゴンゴンッときます。根掛かりだと勘違いして釣れなかったヒラメを何度も見ていますので、くれぐれももう一度強くあおる癖をつけておいてください。

《イワシの泳ぎについて》

潜ってみなければ解らないのですが、仕掛けに付けられたイワシがどんなふうに泳いでいるのかを想像してみます。そもそもイワシは群れを成して中層を泳いでいる魚です。その上落とし込むことによる急激な水圧の上昇により、元気の良いうちは上に向かって泳いでいるものと思われます。そして元気がなくなるとその遊泳層は下がってきて、ついにはぶる下がり状態(実際には潮が流れているので少し引かれるが)になっている気がします。捨て糸がハリスより短い場合はイワシが底にヘバリ付いていることもあるかもしれません。勿論水温や潮流によっても泳ぎは変わります。だからできるだけイワシの動きを竿で感じ、それに対応していくことがアタリを多く出すコツだろうと思います。

《餌の喰い方》

ここでヒラメの餌の喰い方について僕の想像を書いておきます。それをアタリに対比すればよりわかりやすいと思います。

a.まず狙いを定める。このとき青物やスズキのように餌を追いかけるようなことはしません。じっと餌が近付くのを待ち、餌らしいものが近づくと少しづつ接近して行きます。

b.餌が射程距離に入ったところで一気に跳ね上がり、餌に喰いつきます。大物であればこのときにイワシをひと呑みです。注意しなくてはならないのは一気にイワシを呑み込むことができない中・小物です。これらのヒラメの約90%がまず腹に喰いつくようです。そして腹に喰いついたまま底まで自然に降りて行きます。

c.いくら大口だと言われるヒラメでも、大型にならなければイワシを横に呑み込むのは無理です。ここで逃げられてはならぬと頭を振ってイワシを弱らせます。ちょうど鳥が小魚をくわえ、枝にたたき付けているのと同 じだと思って間違いありません。そしてイワシが弱ってきたところで、少し噛む力を緩めます。するとイワシは逃げようとします。イワシが少し前進したところですぐに噛み直します。これを繰り返すことによってイワシを徐々に進め、ついには尾に噛み付いている形になります。ここでイワシを縦にしてこれまた頭を振りながら飲み込んで行きます。ここで注意しなければいけないことは、イワシは前進あるのみですから、必ず尾のほうから飲んで行くことです。一般的にフィッシュイーターは頭から喰うことが多いのに対し、ヒラメに限っては逆であることがこの釣りを難しいと思わせる原因になっているようです。

d.飲み込むにしても大変です。尾から飲み込むのだから鱗は邪魔するしヒレは引っ掛かるし。そのうえヒラメが餌を喰う音や振動及びイワシの血の匂いなどにより他のフィッシュイーターたちが集まって来るはずです。そこでより安全な所で喰おうと場所を移動しながら徐々に飲み込んでいくようです。

e.最後まで飲み込んでイワシが胃まで入ってしまうともう動く必要がないためじっとしてしまいます。

このようなイメージで良いと思いますが、10kgちかいヒラメになるとイワシくらいは一気に飲み込んでしまうため、いきなり強烈な引き込みがあることがあるので要注意です。

8.巻き上げ

小物であればただリールを巻くだけで上がって来ます。しかし、大物だと水の抵抗をもろに受ける形をしている関係上、リールだけではとても上げられたものではありません。掛けたときは、相手の大きさを瞬時に把握し、それに対応しなくてはなりません。

9.取り込み

そして最後はタモ入れ。ヒラメが見え、水面直下まで来たらタモですくってもらいます。大物の場合は絶対水面上へヒラメの頭を出さないことです。もし空中に頭が出ると、びっくりして猛ダッシュをかけられてしまいハリス切れは必至です。

--奥義6(タモ入れ)--

タモ入れは入れる人と入れてもらう人のハーモニーだと思います。まず、風の強い日は釣り師が風上になるように、タモ役が風下に立ちます。ヒラメは冬が旬なので風が強い日が多いです。そうすることでタモの網が風をはらんで良い形になります。そして風にあおられないように、まだヒラメが浮いてこないうちに一旦タモを水に浸けます。そしてヒラメが浮いてくるのを待ちます。ヒラメは竿先でゆっくり円を描くように誘導して引っ張っていると決してバシャバシャしません。よってそのようにしながらヒラメがタモ役にとって良い姿勢になるよう調整します。タモ入れは必ず頭から入れるようにします。後ろ(尾側)からタモを入れるとタモがヒラメを追いかける形になり、ヒラメは逃げようとしてダッシュするからです。もし入ったとしても強靭な尾びれでタモ枠を叩き、逃げられたり、掛っていない方の鈎がタモに引っ掛かって切られたりして逃げられてしまうことが多いものです。また、この頭からすくうことは一般的に良く知られたことですが、案外知られていないのが“ヒラメが良い体勢(タモが届くこと、頭からすくえること)になるまでタモを水の中に入れてはいけない”ということです。タモを水中に入れてヒラメが近付くのを待っている場面を見ますが、これですとヒラメからタモが見えるので、タモに怯え、嫌がって中々タモの方に来ません。よってタモは空中で持って待ち、ヒラメが良い体勢になってから、もしくはその体勢になる直前の一瞬、ヒラメの前方約50cmにタモを入れ、一気にすくってしまいます。またこのとき釣り師のすることは、まずタモ役の人から離れた所で上げて、落ち着いてタモ役の人へとヒラメを導きます。そうすることによってタモ役の人に頭が向いてタモ役が楽になります。タモに頭が入ったら竿を下げて糸のテンションを抜きます。このテンション抜きをやらないと、波の上下等によってヒラメの頭が上がってしまい、タモの上を通り越してしまったり、その時に掛かっていない方の親・孫鈎がタモに掛かってしまったりして逃げられてしまいます。

《釣り座について》---なぜトモが釣れるのか---

横流しや、潮が船よりも速い場合を除いて、一般的にトモは特等席です。特に多人数が乗船した場合にはその傾向が顕著です。どうしてでしょうか?船頭さんはそんなことはないと言いますが、やはり確立が高いのはトモです。

フィッシュイーターの場合、イワシや小魚などの群れをみつけるとその群れの進行方向の裏(つまり追いかける形)に陣取ることが多いようです。これは弱って群れから脱落した最も捕食しやすい小魚をいち早く見つける事ができるからだと思います。ヒラメも同様なことが言えると思います。ただ例外として、ダッシュ力の強い大物に限っては餌となる小魚の群れの先頭にいる元気な魚でも一撃で捕食できるので、必ずしも群れを追いません。

また一般的に船は微速前進していますので、アタッた時に思う存分糸を送ることができるので、鈎掛りが確実であることも原因かもしれません。

もう1つ感じていることは、理由は解らないのですが、何故か日によって対角線が釣れるような気がしています。対角線とは右ミヨシと左トモとか左ミヨシと右トモなどというように釣れる気がしてなりません。

僕はこれを『対角線の法則』と呼んでいます。

《釣れたヒラメからの情報》

腹にガラが入っているのは放流一代目。 伊豆のある船頭さんから聞いた話では、釣れたヒラメの腹が黄色っぽくて体型が丸っこいのは群れでいたヒラメ。よってまた流せば釣れる。しかし、腹が白くて体型が細長い時は単独のヒラメだそうです。 大型で尾鰭の周りが黄色いのはワタリのヒラメ。

《魚探》

魚探、正確に言うと魚群探知機。つまり魚の群れを見る機械です。一般的には音波を使ってその反射を検知しているだけです。

その昔、魚が沢山いた頃はこんなものの必要はありませんでした。でも魚が付くポイントは決まっていたので、船頭さんは山、人工的建造物などを頼りにポイントを覚えていました(“山立て”と言います)。しかし、魚が少なくなってきた現在ではよっぽどのことがない限り必要です。しかし魚探と言うのは先ほども述べましたように音波の反射を感知しているだけですので鯛やアジのように群れを作ってしかも中層を泳いでいるものは感知しやすいのですが、ヒラメのように底にへばりついていて平べったい魚には不向きです。そこで船頭さんは潮の流れを読んで、魚探から得られた海底の起伏の状況と重ね合わせ、最近の情報と過去の経験からヒラメのいる場所を決定しているようです。

で、どのようなところに付くのかは、上記した(P.)新潟水産試験場からの報告をみていただければ判るとおり、海底の突起(“瀬”とか“根”と言われる所の、潮が当たっている側です(“根ブチ”と言います)。ところが現実に魚探を見ているとそんな典型的な場所は少なく、平だったりゴツゴツだらけだったりです。ではそんな中どこに注目するかというと、魚探で見て海底の形状がお椀状、もしくは皿状に窪み、しかも底との境界線がボケている場合にはまずヒラメがいると思って間違いないそうです。(ある船頭さん談)

【便利グッズ】

①小物入れ

釣りをしていて良く使う小物、例えばハサミだとか捨て糸とか………。これらと取り出すのには足元に置いてある小物入れから取り出すのが一般的ですが、冬で着膨れしている上、(私事ですが)最近では、中年太りで下を向くのが結構苦しいのです。また下を向いて道具を探していると船酔いしやすくなります。そこで下の写真のような小物入れを作って、ロッドキーパーで船べりとともにに挟んで固定して使います。小物を取るときに下を向かなくてすむのでとても楽です。

作り方はいたって簡単。釣具屋でウォータープルーフのケースを買って来て、ホームセンターで樹脂製のまな板を買って来て、適当な大きさに切り、下の写真のようにステンレスのネジで固定するだけ。僕の場合、四隅に水抜きの穴を開け、まな板にループ状のネジを付けてハサミ(歯肉バサミ)を差しておいたり、何かを引っ掛けたりして、より便利にしています。

②タオル掛け

ヒラメ釣りは厳冬が旬。しかもその厳寒の最中、イワシを捕まえるのに冷たい水の中に手を入れなくてはなりません。まだ水に入れているうちは良いのですが、その後濡れた手が乾くまでは相当辛いものがあります。そこでなるべく早く手を拭いてしまいたいのですが、気がついたら波しぶきでタオルがビショビショなんてことがよくあります。そこで下のようなタオル掛けを作ってみました。タオルは抜け落ちないようにダブルスリーブに180号のナイロン糸を通しただけのものです(写真1)。このループの中にタオルを通してダブルスリーブを下げてタオルを固定します。そしてこれが波しぶきで濡れないように上からコンビニの袋をかぶせて傘状にします(写真2)。

写真1

写真2

僕の場合、これをロッドキーパーにドリルで穴を開けてこれを装着しました。(写真3.4)

写真3

写真4

しかし、これはポイント移動時などに仕掛けが引っ掛かったりしてしまうため、場所はロッドキーパーでなくしたほうがよさそうです。

【特に大ビラメに的を絞った釣り方】

ヒラメ釣りの魅力の一つに巨大な奴がいることが上げられます。ヒラメの場合、ソゲと言われる1kg以下から10kgを越える超大物まで(“大板”と呼ばれる)が釣りの対象とまります。過去の大物では、僕が知る限りでは鹿島の松井丸が釣った17.2kgが最高と聞いております。漁師さんなども大きいのを捕っていると思います。概ね20kgが最大ではないかと思います。(26kgのヒラメを上げたと言っている船頭さんがいましたが、どうも眉唾です)。その他秋田か青森ではイナダ餌で27㎏が釣れたとも聞いております。では、そのような巨大ビラメに的を絞った釣り方について思うままに述べてみます。

【予備知識】 小ビラメとの違い

・大ビラメの習性

動くものに興味を示すのは小ビラメでも同じですが、大ビラメは特に早く動く物に興味を示すようです。また巨大化して体が重いのか、あまり動き回らないようです(ワタリは別)。しかし釣り鈎にでも掛かろうものならそれはもう強烈なトルクを発生します。

・食性

小さい餌はあまり好まないようです。極力動きたくないのですから、一度にたくさんのカロリーが採れるよう、大きな餌が好物のようです。また、狙った獲物は一発で喰ってきます。

・棲息場所

やはり深いところに多くいるようですが、夏などは水深10mくらいの浅場にも出て来るとのこと。また砂地にはほとんどいないようで、岩礁帯を好むようです。特に砂地から突き出した岩場、つまり‘瀬’と呼ばれるところにいることが多い様です。また朝夕を除く俗に言う日中はその瀬の一番高い所にいるようで、これを船頭さんはよく「瀬頭で昼寝してる」と言います。

1.竿

大物を対象としたら、やはりバットのしっかりした短竿しかありません。長竿だと同じ力で引かれても短竿より強い力が掛かるからです。しかしながら極端な短竿だと最後に船の下に入られると船底に糸が擦れて切れてしまいます。船によっても違うと思いますが、最低でも概ね2.4mくらいは必要だと思います。

2.リール

小型のレバードラグリールは色々あるのでしょうが、ドラグ性能や使い勝手の良さ、ギヤ比や信頼性からDUEL

12 SPEEDY以外考えられません。

3.仕掛け

細い仕掛けで大物に挑むのは大変面白いことです。何百kgもあるカジキをナイロン1号の道糸で釣るなどという無茶をしている人がいるくらいです。そして実際釣れるのです。そんな巨大なのは釣れないと思いますが、100kgオーバーは釣れていると思います(1994年8月 112.71kg)。ではヒラメはどうかと言いますと、時間をかければ可能だと思います。しかしマイボートでない限り他人とのオマツるし、糸は切れるし、他人に迷惑をかけるし、ろくなことはないでしょう。他の釣り人も、10kgを越えるような大ビラメであれば少々待ってくれるでしょうが、やはりできるだけ短時間で上げて他人には迷惑をかけたくないものです。

ハリスにおいても極端に太いハリスだとイワシの泳ぎが緩慢になり、大ビラメはかえって口を使わなくなります。では何号くらいが良いかと言いますと、ズバリ10号のナイロン※1。ここ2年使い続けていますが他の人と比べて遜色を感じません。ハリスの長さはお好みで良いと思われますが、東北の大ヒラメを沢山仕留めているある船頭さんの話では短いほうが良いとの事です。理由はヒラメにとってネライが付けやすいとの事です。僕も試してみましたが、喰い込ませるのが難しく(船頭さんが言うには『喰い込まないのは多分小さい所為で、大きいのはまずこれで問題ない』とのことでした)、使いきれませんでした。しかし、あまりムキになって餌を追わない大ヒラメの習性からすると、理に適ったものだと思います。また先糸は、必ずナイロンの8号をハリス以上の長さで。もちろんショックアブソーブの役目です。クッションゴムを使うと、水流がまともに当たって仕掛けが流れてしまい、オマツリが多発します。先糸はあまり長くすると、大ビラメが掛かって上げるときに先糸の連結金具がトップガイドに引っ掛かり、水面まで上げられません。よって竿の長さと硬さから長さを決定します※2。10kgオーバーの時はその重さと最後の抵抗から思った以上に竿が曲がります。要注意!また鈎の問題があります。こと大ビラメだけに的をしぼるのであれば、軸が太いネムリ鈎を孫バリなしで使うのが一番だと思います。僕は後述の通り20号を使っています。

過去にナイロンハリス200号で釣ってみたことがありますが、釣れはしなかったものの、魚信はありました。勿論小さな鈎は使うことができないので、この時は下田漁具のHAGANEの40号を使いました。イワシもこれで刺したら即死ですので、眼通しを使ってのことです。蛇足ではありますが、よって鈎の大きさも関係ないようです。

※2:S.T.ROOP(P.66)を使えば長さは自由

《世界記録が釣れた時の状況》

横須賀市平作の自営業神能正行さん(55歳)

船頭さん(小菅裕二)談

2006年5月30日(中潮) 午後12時半頃。この日は水面付近は沖から潮が入って、水低は湾内の潮が出て行くいわゆる2枚潮でとても釣り辛い日だった。それでも午前中に左トモで5.5㎏の大判が(相模)湾内で出ていたので頑張っていた。カサゴはポツポツ釣れているものの、ヒラメはなかなか釣れず、船頭さんもそろそろこのポイントを諦めようと思い、『この流しが終わったら、またさっき釣れた湾内に行くから』とマイクで言ったところだった。カサゴ狙いで右ドウで釣っていた神能氏の竿に僅かな変化があり、それを船頭さんは見逃さなかった。その後竿先が根掛りのように静かに押さえ込まれたが、神能さんは根掛りだと思っていたようなので『魚だっ!』って言ってあげて、静かに静かに上げさせた。途中2回ほど暴れたが(根を切ったときと水面付近)、危なげなかった。一番大きなタモを用意してギリギリで上がったそうです。タモに入れて上げるとき、サイズよりもその重さにビックリ。一瞬『上がらないのでは?』と思ったくらい。で、上げたら卵を大量に吐き出していてまたまたビックリ。多分あの魚は最初12㎏はあった。

サイズ:11.5㎏

ハカリがコンマ2㎏の目盛りなので11.4㎏で申請中

長さ:98㎝

場所:城ヶ島沖

水深55mくらい

仕掛け

・鈎:伊勢尼型の11号くらい 孫鈎は使わず、一本鈎

・ハリス:6号 矢引き

・捨て糸:不明

・ナマリ:60号

・先糸:1mくらい

・餌:カタクチイワシ

潮:中潮

潮汐 黒潮

天気:晴れ時々 曇

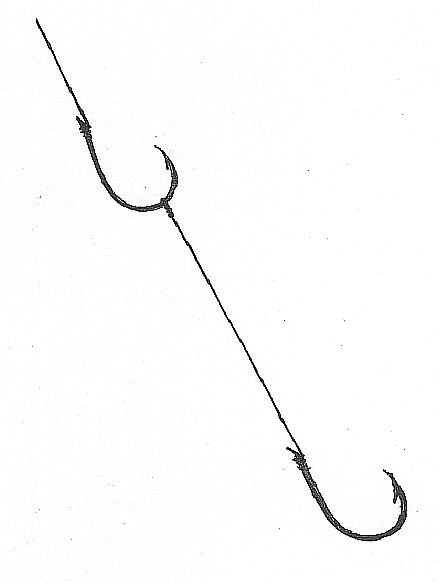

《ネムリ鈎》

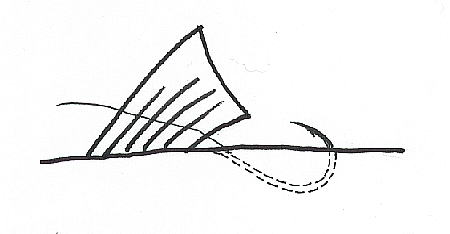

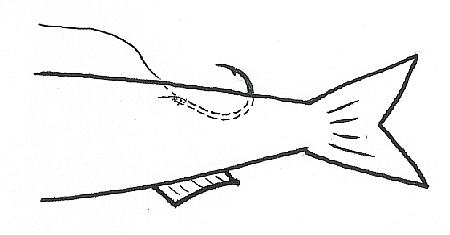

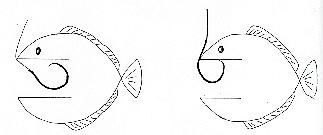

ネムリ鈎はハリ先が内側に向いていていかにも掛かりが悪そうです。ではなぜこのような鈎ができたのかと言いますと、例えばムツのように餌を丸呑みにしてしまう魚を漁師さんが捕るとき、呑まれるとハリス切れが頻発することと、運良くハリス切れしなかったにしても、いちいち呑まれた鈎を外していたのでは埒が上がらないのです。そこで何とか口の閂(カンヌキ:口のまわりにある固い骨の内側)に鈎が掛かるように考え出されたとても優秀な鈎です。では何故ネムリ鈎は飲み込まれないか?実は一旦飲み込まれるのですが、口の奥には掛らず、アワセによって口から出る寸前に鈎掛りしているのです。下図を見て下さい。まずイワシと共に呑み込まれた鈎は食道、もっと喰い込めば胃まで達しています。ここでアワセると普通の鈎であればそこに掛かります。ところがネムリ鈎では鈎先が内側を向いているのでここでは掛かりません(図A)。掛からなければ鈎は口まで出てきます。そしてまず鈎軸が出て鈎先の角度が変わり、ここで初めて鈎先が効いて鈎掛かりするのです(図B)。ですから強いアワセをすると鈎先の角度が変わる前に口から出てしまうので掛かりません(スッポ抜けです)。よって強いアワセは厳禁です。(P.40“アワセ”の奥義5参照)

図A 図B

またこれが理解できれば孫鈎を付けることができない理由も解っていただけると思います。

注意しなければいけないのは、純粋なネムリ鈎は一般に理解されないためか普通の釣り具店ではたぶん売られていません。まずヒネリが入っています。ヒネリが入ってしまうとネムリ鈎の最も優秀な性能を消してしまいます。よってヒネリが入っていたらプライヤー等でヒネリをとってから使うようにしましょう。尚、業者用にはヒネッていないネムリ鈎が多いので、釣りに行ったら漁協等で適当なのを見てみると良いでしょう。僕がよく使うのはGamakatuの「環つきムツ20号」です。環付きを嫌がる人もいますが、大きさはこのくらいないと10㎏オーバーのカンヌキをしっかりと抱え込めません。ムツ鈎はヒネリが入っているので、プライヤーでヒネリをとって、しかもフトコロを広げてから使います。環付きを使わない人は耳がシュモクになっているのでここで糸切れを起こしそうな気がします。ですからこの耳をビニールチューブ(透明)で覆って、その上からハリスを結んだ方が良いと思います。(次項参照)

★工夫

大物を掛けて捕るのにはそれ相応に仕掛けを改造する必要が出て来ます。

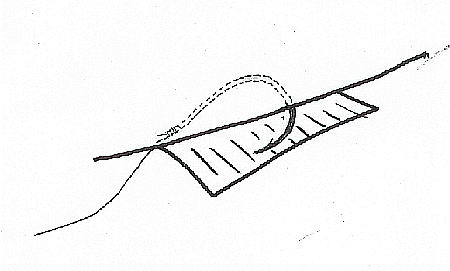

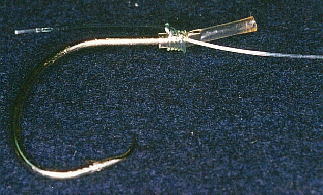

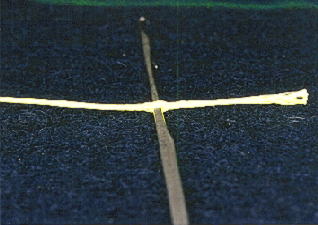

①鈎とハリスの接続

特に漁師用の鈎を使う場合、そのミミがシュモクとなっている事が多く、切れたことはないのですが、切れそうで不安です。そこで、下の写真のように釣具屋やホームセンターで売っているビニールチューブを鈎とハリスの間に介在させ、ハリスが傷付くのを防止するとともに、ショックアブソーバー効果、及び瞬間的なハリス切れを防ぐ効果も期待しています。

【作り方】

まずは鈎のハリスが巻かれる部分よりも余分にビニールチューブを差し込みます(写真1)。

写真1

ビニールチューブの太さは20号のネムリ鈎で1.5mmが丁度です。そしてそのビニールチューブの上から通法に従ってハリスを結びます(写真2)。

写真2

そしてこれを強く締め付けない内に、そのまま結び目をシュモクまで引っ張ります(写真3)。

写真3

それから少し締めて固定し、余った糸とビニールチューブを切り取ります。あまり強く締めないこと、余り糸を残すのは前述(P.28“鈎の結び”参照)の通り。以上で出来あがりです(写真4)。

写真4

②鈎の改造

ネムリ鈎はその性能から、鈎の軸と鈎先との幅が釣る魚の閂よりも大きくてはなりません。このため一般に売られているネムリ鈎ではかなりおおきな号数となってしまうため、イワシへのダメージが大きくなってしまいます。そこで、大物を対象にするならば、例えば三崎の丸型ネムリの20号を下写真のようにプライヤーで曲げて使います。

左写真の左がノーマルで右が曲げた後です。とても同じ鈎だとは思えないくらいフトコロがひろくなっています。

注意しなくてはならないのは、必ず鈎先の向きがミミよりも内側に向いていることです。この方向がずれてミミよりも外側を向いてしまったら、ネムリ鈎の意味がなくなってしまいます。本来、鈎を曲げたりする事はご法度ですが、良いネムリ鈎が売られていない以上仕方のないことです。

それとこのネムリ鈎という鈎はハリ先が極端に内側を向いていますから、誤って指にでも刺したら大変です。普通の鈎なら深くカエシまで刺さってしまったとき、最悪の場合は軸を切って突き抜くのが一般的です。しかしネムリ鈎はそれもできないので、切開するしか方法がありません。優秀な鈎ですが危険も持ち合わせています。今まで何度も大ビラメに切られました(ネムリ鈎ではない仕掛けで)が、鈎の結び目の1~2cmのところが切れる場合がほとんどです。つまり歯との擦れによって切れているのです。これをネムリ鈎にしておけば閂に掛かるので、ヒラメの歯は鈎の軸に当るだけですから切れないということになるわけです。またネムリ鈎はその特殊な形からアワセが異なります。一般的には瞬時にアワセることによって口に鈎掛かりさせるのですが、強くて瞬発的なアワセはこの鈎に限ってはスッポ抜けの原因です。ゆっくりヒラメを引き上げることにより、ヒラメは底に帰ろうとして引き返します。この時ヒラメ自身の力によって鈎が口にかかるのです。よって前述した(P.40“アワセ”の奥義5参照)ゆっくりとしたアワセには理想的な鈎です。

(注意)

ここのところ(5年以上)、ネムリ鈎の一本鈎で釣っています。ネムリ鈎(Gamakatuの「環つきムツ20号」 改)で通してみた結果、若干の知見を得ましたので報告致

します。

★ネムリ鈎の利点欠点

①利点

・まず何と言っても餌付けが楽

当たり前のことですが、鈎を二本セットするより一本の方が楽。しかも鈎付けしづらい方の孫鈎がないのです から。

・イワシが長生き

アタリのない日などは一日釣って、イワシを5匹しか使わないときがあったくらい極端に違います。

・1本の仕掛けで何匹も釣れる 鈎の構造上、ハリスに傷が付き辛いです。よって傷がなければまた使えます。というより傷はまず付きません 。

・フックアップ率はほとんど変わらない

②欠点

・イワシの泳ぎが違ってしまう

孫鈎を付けるとそれを外そうとするのか、尻尾を振るので結果的にブルブルした動きになりますが、一本鈎だと口を大きく開いて一瞬バックする、いわゆる鈎を外そうとする動きはするのですが、尻尾はゆっくり振って(孫 鈎を付けたときよりも)いるのでフワフワと漂うような動きになります。これが結果的に長生きする原因の一つだろうと思います。

ここで問題になるのはどっちの動きがヒラメにとって魅力的か?ということです。前述しましたがヒラメにはイワシが逃げ惑うことによって作り出される、つまり尻尾を振ることによって作られる水の振動が食欲を誘うよう なので、結果的には孫鈎を付けた方がアピール度は大きいようです。しかしイワシが弱るのが早いので、孫鈎 を付けたら餌変えは頻繁になります。しかし一本鈎なら餌変えの回数が少ないので、その分(仕掛けを上げ下 げしている時間)有利とも言えます。

・餌を取られることがある

孫鈎を付けていても船頭さんの合図で仕掛けを上げたらイワシが付いていない!ということがあるかと思いますが、僕は“多分何かの魚が取っていったもの、つまりアタリを取ることができなかった”と考えるようになりました。と言いますのも、1998年度はほとんど底を釣らずにナマリが底から1m離れるようにしていたので、アタリが大きく出ます。で、イワシが取られるときはコン!という、まるで小さな金槌で竿先を叩いたようなアタリが必ずありました。そのようなときはほとんど餌を取られていました。最初は何が餌を取って行ってしまうのか判らなかったのですが、あるときそのコン!のアタリがあってすぐに上げてみると、完璧なるヒラメのバイトマークが刻まれており、やっぱりヒラメだろうと思うようになりました。そしてそれを決定付けたのが、1998年度も終盤を迎える頃、マイワシの餌で釣っていて、そのコン!というアタリが来て上げてみると予想通り餌を取られていました。その直後、今度はカタクチイワシを付けて一気に落としこんでみたところ、すぐにアタリが出て今度は掛けられました。家へ持って帰って腹を裂いて見ると、胃の中からマイワシとカタクチイワシが一匹づつ出て来ました。しかも最初に使ったマイワシは上の顎が正中できれいに裂けていました。ということはやはりあのコン!というアタリはヒラメのアタリのようです。どんなときにこのようなコン!というアタリが出るか考えると、今シーズンは記録狙いだったので、ネムリ鈎の一本鈎、しかもイワシが底から1~2mをの位置をキープするようにして釣っていました。つまり、底に居る(中層を泳いでいるヒラメに 関しては解りませんが)ヒラメにしてみれば、射程距離ギリギリの線で泳いでいるイワシなので、緊張して飛び出し、せいぜいイワシの下半身程度に噛み付き(一気に丸のみにせず)噛んだと同時に反転し底に戻ろうとしたとき、イワシが千切れて竿先にコン!というアタリを出したのだと想像できます。だとすると昨年度はかなりのヒラメを逃がしたことになります。先達はこう言うことを考えて(もしくは経験して)孫鈎を付け出したのではないでしょうか?問題は今年はどうするか?です。このままネムリ鈎の一本鈎で釣るか?それとも普通の鈎に変えて孫鈎を付けるか?・・・・・結局は一本鈎で釣り続けています。理由はイワシくらいは一発で飲み込めるサイズを狙っているのだからその他での犠牲は少々仕方がないと思えるからと、鈎を打つ 場所が良ければ取られる事が少ないことも判ったからです。

・危険(前述P.53)

ネムリ鈎は鈎先が内側に向いているため掛かりが悪いという風潮がありますが、使ってみて掛かりが悪いと思ったことはありません。きっとそのような人は合わせがビックリ合わせになっているのではないかと思われます。それよりも鈎のカエシから鈎先までの距離が普通の鈎より長く取れるため、より鋭利は鈎先を持たせることができます。よって刺さりは普通の鈎よりも良いはずですから、掛かりが悪いということは何かその原因があるはずです。

伊豆のある船頭さんは「ネムリ鈎は掛かりは抜群!」と評価しております。ただこの船頭さんは「ヒネリがいい」と言っております。さてその理由は・・・・。

4.イワシの付け方

ネムリ鈎の一本鈎ですから孫鈎を考える必要がありません。ただ、上記したように一本鈎だからこそ大切であることも確かです。僕はイワシの上顎の先端に近い硬い所に掛けます。口先から概ね1㎜の所です。しかもイワシに対して斜めにならないように注意深く付けます。これによって餌持ちが飛躍的にアップします。

5.投餌

大ビラメが釣れた人に聞くと、喰う瞬間はそのほとんどがナマリが着底寸前か直後です(約80%)。これは瀬頭にいたことと、早く動く餌に興味を持つことの証になることだと思います。よってこの着底の前後は充分注意しましょう。投餌方法は前述した通りで良いのですが、動きの早い餌に喰いつく習性を考えると‘途中まで一気に落とし込み、海底から数m上で一旦止めて、また一気に落とす’なんていうのも良いかもしれません。

いずれにせよ着底直後のアタリは大物の気配が濃厚です。

6.誘い

早い動きのものに喰いつく習性を利用して、着底後まずは待って、イワシの泳ぎが緩慢になったら積極的に誘うべきです。それもゆっくり誘うのではなく、早い誘いが有効と思われます。例えば一気に10m上げてまた一気に落とし込むとか、着底したら一気に1mほど上げてゆっくり落としてみるとか。ただし当然イワシが弱りますから充分なイワシがあるときか、イワシが弱ったときにするべきです。

7.アワセ

孫鈎のないネムリ鈎の一本鈎仕掛けのアワセについて詳しく述べます。ネムリ鈎のアワセはとてもゆっくりです。まず口の中に鈎が入ったと思ったらゆっくり竿先を上げて来ます。ヒラメという魚は底にぺッタリくっついていないと不安らしく、ゆっくりと頭を上げられると元に戻ろうとして頭を下げようとします。それで勝手に掛かるのです。初めの内はついアワセをくれてしまうのですが、慣れてくればとても楽な釣り方です。大ビラメであればすぐに鈎は口の中に入っているでしょう。小ビラメの場合はなかなか頭まで喰い込んでくれません。この場合竿をゆっくり上げてくると、スポッ!という感じでイワシがヒラメの口からはずれたのが判ります。そしたらすぐにまた下げてやればまた喰いついてきます。一発で掛からないのは小ビラメであることが多いので、釣らなくてもよいのですが、練習を兼ねて今度はもっと待ってみます。最低2分くらいは我慢です。またもう一つの方法として、少しイワシを引っ張ってすぐにテンションを解除することを繰り返します。ヒラメにしてみるとイワシを引っ張られると‘逃げられる!’と思うのか、テンションを弱めたときにガブガブッと早く呑み込もうとするようです。これを2~3回繰り返した後、先程言ったようにゆっくりヒラメの頭を持ち上げてきます。

様々な手段を講じ、鈎に掛かると頭を下げられないヒラメは逃げようとして泳ぎ出します。これが竿先に‘締め込み’というアタリを出します。ここから一気に勝負に出ます。

8.剥がし

この剥がしという作業は普通のヒラメでは掛かった時、釣り師は引き上げに掛かるので自然と行われる作業です。しかし巨大ヒラメの場合はわざわざ頭に置いておかなければいけない作業です。

一般的に巨大ヒラメが掛かった時はまるで根掛りです。底に張り付いて(エイみたいに故意に張り付いているわけではなく、ただ寝そべっているだけだと思いますが)少しも上がって来ません。何せ畳みたいなのが竿先に付いていると考えてください。水をはらんで動かないのが当たり前です。しかし力を加えていると徐々にその水平だった畳は立ってきて上がるはずです。しかし、畳ならそのままですが、ヒラメの場合は立たせると嫌がって暴れます(ヒラメにとって立たされるのは異常事態ですので、元に戻ろうとする)。しかし、これを繰り返していると(もしくは最初から動き出すこともありますが)ヤツは必ず移動しようとします。その時がチャンスです。思いっきりリールを巻きながら竿を立ててヒラメを底から剥がします。能代の大物を沢山捕っている船頭さんは『デカいヒラメが掛かったらまず5m剥がしてくれ。そうすればまず捕れます。』と言っています。これはデカいヒラメは魚礁などの底の粗い場所で掛かることが多く、そのまま水平移動されると根や瀬に糸が擦れて、いわゆる瀬ズレを起こすからです。

この作業、言うは易しするは難しです。竿が折れるか糸が切れるかのぎりぎりの勝負をしなければならないからです。しかし。一生のうちで何回掛かるか分からない超大物が掛かったとき、どうしても必要な作業です。日々の釣りの中で自分が使っている糸がどのくらいで切れるか?くらいは身体に覚えさせておきましょう。竿がどのくらいで折れるか?は無理でしょうが。

9.巻き上げ

今でも「デカイヒラメは強引に引き起こし、立ててしまえば水の抵抗が減るので………、こうしないとデカイヒラメは捕れない」くらいのことを言う船頭さんがおりますが、よほど太い道糸と太いハリスを使わない限りこれは違っています。このような場合の対処法としてはドラグを最大限に活用し、ヒラメが泳ぎたいのなら泳がせ、徐々にヒラメの体力を奪って行くのです。まずはドラグを適正値に合わせておき(ライン強度の1/4)、ヒラメが暴れたら無理をせずに惜しみなく糸を出し、ヒラメがチョットひるんだと思ったら一気に締め上げ、早くヒラメを疲れさせるように心掛けます。ドラグ値があまり低いとヒラメは休んで体力を回復してしまいます。この方法は時間がかかるのと混雑した船ではオマツリしやすいことが欠点ですが、10kgを越える超大物に対して立たせておけるはずがないので、こちらの方が安全であることも確かです。

特に大物が掛かったときには誰でも緊張し、焦ってしまうことから、普通では考えられないことをしてしまうことが多いものです。時折、最後のタモ入れで、タモが届かずアタフタしている光景を見ることがあります。これは釣り人が糸を巻き過ぎて竿が立たないから船にヒラメを近付けることができないのです。このようなときは、小ビラメであれば少し糸を出してやれば大丈夫ですが、大ビラメのときは隣まで距離があれば竿を横に動かし、船ベリにヒラメを寄せるしかありません。しかし混雑した船だったらお手上げで、イッチカバッチカ糸を出すしかありません。糸を出したとき、大ビラメは“逃げられる!”と思うのか、猛然とダッシュしますので、まず糸が切れてしまうことでしょう。また先糸が長すぎてサルカンがトップガイドに引っ掛かり、それ以上糸が巻けなくなり、竿を立ててもヒラメが浮かず、かなりの大物のようでしたが、逃がしてしまったのを見たことがあります。どちらにせよ、大物であればその分竿がしなることを計算に入れて仕掛けを作らなければなりません。

1997年度に5回(三崎の丸十丸で一回、他4回は日立のふじ丸)、大ビラメと思われる魚を掛けましたが、すべて切られました。切れた場所は決まって親鈎の結びから1~2cmのところです。この頃は「とにかくヒラメの頭をこっちに向けておけば絶対に捕れる」と日立の船頭さんに言われ、信じ、守ってみました。実際には、まずアタリは明白。落とした直後、ゴツゴツと、しかしいかにも「これはデカイ!」を予感させるアタリのあと、竿先をギューっと絞り込んで行きます。ここで竿を立てようかと力を入れるのですが、全くと言って良いほど上がって来ません。アタリをしっかり取ったわけですから、根掛かりではありません。魚であることを信じ、竿(1997年度はDaiwaのSZインターライン潮流

3、9mを使っていました)をフルベントさせたまま待っていると、ゆっくりと上がって来ます。ここで もう一度竿を上げると徐々に軽くなってきます。ヒラメが立ってきたのです。ここで寝かしてはならぬと一気に勝負に出ます。そしてその後徐々に上がって来るのですが、10m~20m上げると必ず急に重さが増し、上がらなくなります。ヒラメが寝てしまったのです。仕方がないのでそのまま又上を向いてくれることを祈って、フルベントのまま待ちます。こちらが優勢なのはここまででした。多分横になれたヒラメは「逃げられる!」と思ったのでしょう。ここからはまるで青物の引きのようでした。奴は一気に暴れ出し、その動きが竿先にガンガン来て、突然糸がフケてしまいました。ハリス切れです。これは5回とも同じでした。ですから釣りながら微妙なドラッグ調整ができるDUEL

12 SPEEDY しかないのです。また竿も長いムーチングアクションだと大ビラメが掛かったときには横ぶれしてとても扱いが難しく感じました。よってこれからは短くて硬めの竿が良いのではないかと思います。

9.取り込み

水面直下まで来たヒラメは必ず左回りに泳ぎます。ですからタモ入れのときは無理をせず、また回って来るのを待ちます。大物に関しても同じですが、大物を沢山仕留めている船頭さんが「デカイのは2回までだナ」と言っていました。つまり2回転以内でタモ入れしてしまわないと切られるということです。実際、ヒラメを水面まで連れて来る間にどの位糸に傷を付けてしまったかにもよりますが、船頭さんの経験からこのくらいなのだと思います。

【奥義】大ビラメ釣り指南・・・御宿の船頭さんから

①大ビラメだから太ハリス

今まで何度かハリスを切られている。

切られた状況はからその原因を考察すると

・鈎のチモトから2~5㎝のところで、僅かにスレ跡があってそのすぐ下で切れている・・・つまりは歯に当たって切れたと想像できる。

・ハリス全体が白濁し、パーマしている・・・引き切れた可能性が高い。

など。これに対処するためにハリスを太くした。最大で200号も使ってみた。テストでは釣れはしなかったが200号でも魚信はあった。よって、ハリスの太さは関係ないと思い、ここのところ10号を頻繁に使用し、ここ一番では12号を使用してきた。しかし、船頭さんから『イワシ餌の場合、大物が掛かる確率は6号が多く、7号ではその確立がかなり低くなるとのこと。もっともほとんどの人がハリスに6号を使用しているので、確立は高くなってしまう。しかし、そのことを考慮してもやはり太いハリスには喰ってこない』と言われた。

②大ビラメだから長ハリス

短いとヒラメへのアピールが少ないし、掛かったときもショックアブソーブ効果が少ないと思って、100~120㎝のハリスを使っていた。しかし、2004年の秋田で大物狙いをしている船頭さんの推奨はハリスの長さが20cm。そして御宿の船頭さんも『ハリスが長いと大物は喰わない。きっと追いきれないんだろうなぁ。』って。確かに小物ヒラメはイワシを追いまわしそうだが、大物は追い回しそうもない。もし追い回しても、体が大きいので、先糸や捨て糸に触れてしまって驚いて逃げてしまうのではないか?と想像する。よって、長いハリスは良くない。

③大ビラメだから高いタナ

一般的にタナは高い方が大きいと言われる。確かにそう思うことが多い。しかし、今回の御宿の船頭さんは『やっぱ底だよ。ワタリのように上を泳いでいる場合は別として、あんまり動きたくないんだと思うよ』って。・・・確かに。しかもこのことは上記の『ハリスを短く』と共通した意味合いもある。『でも“底をズリズリ”は駄目だよ。デカイ奴は警戒心が強いから緊張するんじゃないかな?』・・・これまた納得。

④大ビラメだから元気なイワシ

これは意外だった。船頭さんが言うには『普通、元気なイワシが良いって言うじゃない?でも、大物を狙ったら半死にのイワシがイイヨ。不思議なんだけど。』って。エ~っ!!?・・・でも、大ビラメがイワシを追いかけないなら・・・これまた納得。

《女性と大ビラメ》

雑誌等を見ていると、時折女性が大ビラメを釣ったということで華やかさを添えてています。釣り人のほとんどが男ですから、女性が釣ったのであればその確立はかなり高いように思えます。ではどうして女性に大ビラメ が掛かりやすいのか考えてみます。

まさか大ビラメが助平だとは思えないし、情け深いとも思えません。増してや女性が大ビラメを狙っているとも思えません。

たまに同じ船に女性が乗ることがあります。で、その釣り方を見ているとほとんどが置き竿釣法です。男性でさえ一日中持ち竿をしていると疲れるのですから当然だと思います。しかもそのほとんどが亭主や彼氏と同伴です。基本的に、釣りは男の本能をくすぐる娯楽ですから、女性にとっては暇つぶしくらいにしか考えられないようです(最近では男性ホルモンの旺盛な女性も多く見受けられますので一概には言えませんが)。ですから一旦投餌したらそのまま置き竿にして、同伴している男性とどうでも良いことをベチャクチャと話しをしていて、とても釣りに集中しているとは思えません。しかも根掛かりを恐れて相当高いタナを釣っているようです(しょっちゅう根掛かりするようだと、同伴している男性がいやな顔をすることをわきまえているようです)。ですから「釣れたらラッキー!」くらいに考えているようです。男性はひとつ格好の良いところを見せたいので底立ちをマメに取り直して釣っています。結果として男性は底スレスレを釣り、女性は比較的高いタナを釣っていることになります。このような結果から大ビラメほど高い所までイワシを追うとか、射程距離が長いとか、言われるようになったのです。しかし果たしてそうなのでしょうか?僕の考えはその逆で大ビラメほど餌を追わず、居喰いが多いのではないかと思います。ほとんどの魚に言えることですが、魚には各個体の優劣があって、優勢の魚はもっとも餌を採りやすい場所に居ます。ですからあまり動かないで餌にありつけるわけです。劣勢の魚はあまり良い場所は取れないので、動き回ることによって餌にありつくわけです。そしてこの優劣の差は個体の大きさにほぼ比例します。ヒラメが餌を捕りやすい場所は、ズバリ瀬頭です。魚探を見たことがあるでしょうか?海底地形が描かれ、小魚の群れは瀬頭に多いことに気付くはずです。つまりこの瀬頭こそヒラメが最も動かないで餌を捕ることができる一等地なのです(船頭さんが“瀬頭で昼寝している”ということが理解できたと思います)。ここでマメに底立ちを取っている男性のイワシは瀬頭にいる大ビラメの下、つまり死角を釣ることになります(P.14“目の位置から想像できる事”参照)。結果は瀬回りに居る劣勢のヒラメを釣ることになります。しかし根掛かりを恐れて高いタナを釣っている女性のイワシは、瀬頭に付いた大ビラメに気付かれやすいのです。ですから男性は数、女性は型ということになるわけです。つまり性本能と共通しているということが面白いですネ。

【ナイロン糸(道糸)でのヒラメ釣り】--特に細糸での釣り--

細糸でわざわざ釣らなくても良いではないか?と言われますが、やってみるとこれが実にスリリング。糸が細いのでちょっとした無理が仇となる。しかしこの釣りをやってみて実に多くのことを学びました。

《ナイロンの勧め》

あるとき同行したT先生がナイロン糸(確かあのときは6Lb※1だったように記憶しています)を使って日本記録のヒラメを釣りました。そのとき光栄にも僕がタモ入れをしたのです。日本記録だと思うととても緊張し、上手い具合には行かなかったのですが、T先生の方がタモにヒラメを導き入れてくれたので、今となっては“首尾良く、まるで流れる作業のように大成功!”と言っておきましょう。

で、そのとき見たのはヒラメの異様な行動です。何が異様かと言いますと、ヒラメにまったく逃げようとする気配がないのです。普通の場合はまず途中で何回か締め込みがあり、水面近くで最後のヒトノシがあるのが普通ですが、途中での締め込みもなく(もしかしたらヒラメは暴れていたのかもしれませんが、糸の延びがそれを吸収してしまったのかもしれません。とにかくギュ~ッ!とした締め込みがないので脇にいて安心して見ていられました)、そして最後になって水面近くになっても、未だ気付かぬ様子でただユラユラと泳いでいるだけなのです。このヒラメ、タモ網に入ってやっと自分が置かれた境遇を知ったらしく、やっと暴れ出したのです。

そしてこの僕にもとうとうそのときがやってきました。使った糸は12Lb(DUEL

AILE SW)。3.4kgの日本記録魚でした。このときもほとんど最後まで鈎に掛った事に気付かぬ様子で、以外と簡単に上がって来ました。その後8Lb、2Lbそしてまた自己記録を塗り変える8Lbの日本記録を捕りましたが、どれもこれもPE系の糸で釣っているときのようにガンガン引くわけでなく、適度のテンションを加えておけば、フワフワとだんだん上がってきます。つまり糸や竿、そしてリールにとても優しいのです。竿先が海面に突き刺さるような強引な釣りも楽しいのですが、細糸の釣りもまた楽しいものです。また例えPE系の糸を使った時でも、このような釣り方を習得することにより、ヒラメの歯によるハリス切れを未然に防ぐことができると思います。皆様も機会があったら是非試して見てください。コツは糸の強度の1/4にドラグ値を設定しておくことです。

ただし、ナイロン糸にも大きな欠点があります。一つは延び率が大きいためタナボケしてしまうことです。極端な話、2Lbで釣っていると、ナマリが釣り下げられたことによる糸の延びで、ナマリが底についてからもその延びた分だけしばらく糸が出て行きます。よって底がどこだかはっきりしません。またこれが判らないと釣っているときにイワシが底からどの位上を泳いでいるのか解らなくなってしまうのです。またヒラメが引いても糸が延びてしまうのでアタリが大きく出ません。因みに2Lbで釣ったときなどは、竿先にわずかにモタレアタリがあった程度でした。また糸が傷つきやすいことも欠点です。糸の強度は素材と糸の断面積で決まります。よって少しでも傷が入ろうものならまるでプラスチック消しゴムの端に傷を入れて折り曲げたように徐々に傷が開いて切れてしまいます。よって糸の取り扱いは出来るだけ慎重にやらなければなりません。糸に触ってザラッとしたところがあったらすぐにそこまでを切って、傷のない状態で使うようにしましょう。因みに一般的な人はナイロン糸の特性を理解していないため、オマツリしたときなども平気で糸に触ります。そのときは仕方がないので気前良くそこまでは切ってしまうことです。

とにかくナイロンの細糸で釣り出してまだ約2年しか経っていないため、まだまだ浅学ですが、大変面白い釣り方なので、少々の経験を話してみます。

前述しましたが、ヒラメを細いナイロン糸で釣るとヒラメが静かに上がって来ます。1999年7月に4Lbラインで4㎏のヒラメを釣りました。「よくこんな細い糸で釣ったね」と言われましたが、それほど慎重にやらなくてもヒラメが暴れないので大丈夫です。特に卓越した技術があるわけではありません。良いリールさえ持っていれば誰でも簡単に上がると思います。しかし細い糸故、やはりそれなりのテクニックが必要になります。仕掛け等は普通のヒラメ仕掛けで、違うのは道糸が細いナイロン糸になっただけです。

※1:6Lb test line、つまり6Lbで切れる糸のこと。1Lb(1ポンド)は約453.6gです。よって4Lbラインは約2.7kgで切れる糸でなくてはならないのですが、現在はメートル法が世界の標準単位になっているので6Lbラインは3.0キログラムで切れるようになっています。よって6Lbラインとは言わず、3キロテストラインとも言われます。詳しくは後述します(《糸の単位》参照)。

①竿

竿は先調子の硬めのもの。一般的には細い糸を使うときには柔らかい竿を使うのだろうと思われるでしょうが、胴調子だと底が取りづらいのです。軽くて硬めの竿が良いと思います。魚が掛かってしまえば胴調子の方が糸に負担が掛らない気もしますが、胴調子だと底が解らないため、タナを決められず、魚が掛らないから仕方 ありません。

②リール

リールはDUEL 12 SPEEDY。例えば2Lbラインを使った場合、掛けるドラグは250gです。250gというと50号のナマリの重さでも滑ってしまうほどです。このように微妙なセッティングができるリールは他に見当たりません。よってこれ以外のリールは考えられません。

③仕掛け

ハリスは6号。捨て糸は道糸と同じ糸。ただし途中に1個結び目を付けてクレーン親子サルカンで接続します。先糸はハリスと同じ糸をハリスの長さプラス10cmとります。鈎はネムリ鈎(がまかつ“環付きムツ20号”が基準。状況に応じて臨機応変に)。 何故ネムリ鈎を使うかと言いますと例えばナイロンの2Lbなどではアワセが効かないと思うからです。実際やってみても鈎先が刺さるほどの力を加えたら切れてしまうでしょう。そこで放っておいても掛る鈎、つまりはネムリ鈎を選んだのです。6Lb以上なら普通の仕掛けでも構いませんが、4Lb以下ではやはりネムリ鈎の一本鈎に分があると思います。

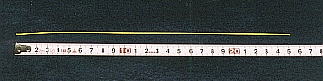

問題なのは道糸と仕掛けの接続です。ナイロンの細糸は前述しましたように、傷さえなければかなり強いのですが、傷が少しでも入ると簡単に切れてしまいます。つまりナイロンの細糸を直接サルカンに結ぶと相手は金属ですから、そこに傷が付いて切れやすくなってしまう恐れがあります。そこで僕は 事前にダクロンライン(20Lb)を編み込んで8の字型にし、この各々の輪にそれぞれ道糸と仕掛けのサルカンを接続しています。このダクロンラインは蛍光黄色で、仕掛けやヒラメを上げてくるときにとても目立ち、良い目安になります。

また、ハリスと捨て糸の長さですが、ハリスより捨て糸を長くしておかないと鈎が根掛かる可能性が高く、道糸が切れて、どんどん短くなってしまいます。

《釣り方》

①投餌からタナ取りまで

まず釣りづらいと感じるのがタナの設定。前述しましたが、タナボケは必須のものと思っていて結構です。そんな中でも出来るだけ正確にタナ取りをしなければ良いヒラメにあり付けません。そのためにどんな工夫をしているかと申しますと、まずは硬い先調子の竿を使うことです。それから投餌の仕方では、途中まではゆっくりイワシのダメージを考えながら落として行きますが、最後までゆっくり落とすと底がわかりません。ナマリが底に付いた後も糸の伸びがあるのでその分糸が出て行くからです。よって最終的に着底寸前では一気に落とし込んで、少しでも正確なタナ取りを心掛けています。底が分からなくなったら一度途中まで上げて一気に落とし込み、何度でもやり直します。これを繰り返す内とその内判ってくるはずです。タナが判らずボーっとしていると根掛りします。根掛りしたらまず仕掛けは総て持って行かれますので面倒です。どちらかというと高めを釣るよう心がけましょう。

②アタリ

意外と判りやすく出るときと、ほとんど竿先が少しもたれるくらいの小さなアタリしか出ないときがあります。後者のアタリに気をつけましょう。アタリの可能性が僅かでもあったらとにかく聞いてみることです。

③アワセ

とにかくアタリなのかどうなのか判らなくても、アタリの可能性が少しでもあったらアワセのタイミングを図るべきです。ネムリ鈎を使っているのならば充分飲み込むまで待つので釣り師側に余裕がありますが、ネムリ鈎を使っていない場合はなるべく飲み込まれないように、かつ確実に掛るようなタイミングをとる努力すべきです。細糸の場合、糸の延びを考えて強く合わせる必要がありそうですが、実際は強くアワセたところでその力は鈎まで伝わらず、糸が吸収してしまいます。よって、結局はネムリ鈎のアワセのようにゆっくりとジワジワと掛けていくのが良いようです。

④巻き上げ

ナイロンの細糸で釣るとき、最もエキサイティングなところです。無理は出来ません、しかし相手に主導権を取られてしまったら釣れません。

まずは糸の強度の1/4に前もってドラグ値を合わせておきます。それもできたら出航直前に計ってください。高性能なリールでは前日に計ってもそれほど変化はありませんが、低性能なリールでは翌日になるとかなりドラグ値が変わっています。結構変わってしまうリールをお使いでしたら、釣行中の中盤でも計りなおすことをお勧めします。そして、そのときの竿のしなり具合を記憶することが大切です。実際にヒラメが掛ったとき、ドラグが正常に働いているかどうかが判るからです。良いリールで使い込んだ物ならば良いのですが、買いたての頃にはすぐにドラグ値は変化してしまいます。竿のしなりを常に注意して下さい。特に根掛りの時にはドラグチェックのチャンスです。そしてもしもドラグが滑っているときの竿のしなりが違っていたらもう一度合わせ直す必要があります。慣れてくるといちいち計りを使わなくても根掛りのときに目算で合わせ直すことが出来ます。意外と正確に合うものです。

そして正常ドラグ値でヒラメが掛ったらまずはそのまま巻き上げにかかります。大物の時はドラグが滑って糸が出て行きます。この時が一番失敗しやすい時で、糸が出て行くと心理的にその魚の走りを止めたくなり、ドラグ値を上げてしまいます。ところが実際は相手が全力で逃げようとしているときなのですからドラグ値を上げたら切れるのは明白です。こんなときは逆にドラグ値を下げて自由に逃げさせ、疲れるのを待つしかありません。幸いにヒラメは白身魚ですので、暴れても持続時間は少ないものです。そして相手が止まったら今度はこちらが巻き上げに転じます。そしてこれを繰り返している内にいつかはヒラメが疲れて暴れなくなり、上がって来ます。要は“出すときは出す、巻くときは巻く” とメリハリをつけることがコツです。最初はヒラメが暴れても糸の延びが吸収してくれるのでただ重いだけの感じです。そしてだんだんとヒラメが浮上して来るとその分糸が短くなります。糸が短くなればそれだけ糸の吸収量も減って来ますので、ヒラメの動きが竿に伝わって来ます。そしたらドラグ値を少し下げます。でないと延びが少なくなった分糸へのダメージが大きくなるのと、ヒラメの最後のひと暴れで切れてしまうからです。この操作は細糸での釣りにおいては最重要事項です。このように途中でドラグ値を上げたり下げたり元に戻したりするのでスタードラグでは不可能なのです。ですからDUELリールが良いのです。

⑤取り込み

細糸だからといって特別なことはありませんが。ただタモ網でラインに触らないように注意すべきです。一般的に細糸を使うときにはハリスの上にリーダーと呼ばれる太い糸が付いているので(先糸と同じ)、それより下であれば問題はないのですが、ラインは細いので、限界に近いテンションが掛かっています。ラインには絶対に触れないようにしましょう。また、細糸で釣っている人は日本記録や世界記録を狙っていることが多く、世界の標準的ルールとなっている“IGFA(International

Game Fishing Association)ルール”では竿、リール、ライン(道糸)、釣り人に釣り人以外が触れると失格となってしまいますので尚更要注意です。尚、リーダーより先であれば触っても失格にはなりません

《糸の単位》

日本では一般的に“号”が使われます。これは実に機能的な単位で世界的に見てもこのような合理的で使い易い単位はありません。ではこの“号”と 言う単位は何を基準に決められたのでしょうか?これは釣り上げる魚の重量がそのまま糸の号数になっているのです。例えば狙う魚が3㎏なら3号を使うわけです。ところが外国、特にゲームフィッシング(外国人は魚をあまり食べないのでほとんどがゲームフィッシング)においては“Lb

test line(ポンドテストライン。1Lb=453.59237g。以下ただ「Lb」と記載)”を使います。これはただ単にその糸の強度を示しています。つまり、12Lbとは、5443.10844g(453.59237g×12)で切れる糸のことです。しかし現在では世界基準が㎏なので6㎏ test

line、つまり6kgで切れる糸のことです。ですからその糸が太くても細くても6kgで切れれば良いのです。因みにカジキ釣りでは、この糸で300kgオーバーも釣れているのです(1981年11月 334.5kg)。 このレベルなら10kgヒラメなど1Lb(号数で言えば約0.2号)もあれば充分と言う事になります。となると一般的に細糸と言われる2Lbや4Lbは決して細糸ではない事がお判りいただけると思います。

しかしやはり見た目に細い。糸の強さは材質にもよりますが、一般的なナイロン糸であればほぼその断面積に比例します。またナイロンの欠点はチョット傷付くと、そこからまるでプラスチック消しゴムを折るときのように切れてしまうことです。よってラインダメージには常に注意を払わなくてはなりません。また仕掛けも糸を痛めないように注意と工夫が必要になります。特に結び目には要注意です。今まで色々試して来て、一番良い方法は、当会のkajiki氏が開発した(基本的にはループ

to ループ)方法を用いるのが最良だったので、ここで本人の許可を得て公表させて頂きます。尚この方法はオース トラリアの釣り関係の結びの本に「SHIGESHI

TANAKA's ROOP」として掲載されました。因みにオーストラリアという所は、日本とは比べ物にならないほど大物が濃い所ですので、結びやタックルにはかなりシビアーな地域です。

SHIGESHI TANAKA's ROOP

糸と糸、または糸とその他の物を結ぶ場合、その結び目が最も弱いものです。ですから先達は糸の強度を下げないような結び方を色々と考えてきました。相当な種類の結び方があると思います。しかし、結果的にはその殆どが強度を少なからず下げてしまいます。ところがSHIGESHI

TANAKA's ROOPはライン強度を殆ど落としません。何故かと言えば“結びであるにもかかわらず、結び目がない”からです。

田中先生のこの方法はダクロン糸を用いる方法です。結び目がない(編み込みのみ)ので強度的にも完璧ですし、ロッドガイドを通ってくれるので助かります。覚えておいて決して損の無い結びだと思っています。特にインターラインの竿をお使いの方には一押しです。

【作り方】

ダクロンラインはあまり日本では知られておりませんが、PE系の糸をパイプ状に編み込んだラインと思って頂いて結構です。トローリングラインとして売られています。紫外線にも耐え、海水・淡水ともにほとんど吸収しま せん。色々な太さのラインが売られていますが、ヒラメに使うのでしたら20Lbだけあれば大丈夫です。要はラインよりも少し太めの物を選べば良いのです。しかし不幸なことに20Lbのダクロンは国内ではほとんど売られておりません。またこのラインにはワックスとアンワックスがあって、ワックスの方が使い易いのですが多分国内のメーカーは作っていないと思います。僕は海外通販で購入しました(写真1)。

写真1

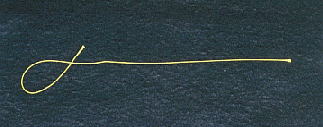

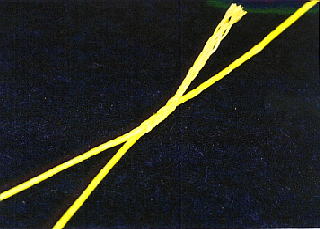

これを25cmに切って(写真2)2つに折り、折り目を付けます(写真3)。

写真2

写真3

それから片端の1.5㎝の所の中心に編み込み棒(たっぴ返し 写真4~5)を突き通します(写真6~7)。

写真4

写真5

写真6 写真7

それを編み込み棒の先に引っ掛けて糸を引き抜きます(写真8~10)。

写真8 写真9

写真10

次に折り目に合わせて引き抜かれた方の糸に編み込み棒を突き通します。(写真11)

写真11

先ほど突き通した方の糸を引っ掛けて抜いて来ます。(写真12)

写真12

これでループの大きさが決定されます。(写真13)

写真13

そしたらまた突き通された糸のなるべく際を突き通し(写真14~15)、

写真14 写真15

突き通された糸を引っ掛けて引き(写真16)、通します。

写真16

これを5回(奇数回。つまりは最後に長い方の糸を通します)繰り返します。 (写真17)

写真17

そして余った糸はライン(パイプ状になっていますので)はメインラインの中を通してしまいます(写真18~21)。

写真18

写真19

写真20

写真21

この際、編み込み棒を用いても良いのですが、20Lbですと細すぎて中々骨が折れます。そこで自分なりに通す器具を作って(写真22)使っています。

写真22

これでSHIGESHI TANAKA's ROOP(以下「S.T.ROOP」と略記)のできあがりです(写真23~24)。

写真23

写真24

このS.T.ROOPはとても応用範囲が広く、できたら是非覚えていただきたいと思います。

例えばこのS.T.ROOPを両端に作って(僕は勝手にこれを“ダブルS.T.ROO P”と呼んでいます。写真25)コネクターとします。ナイロン糸を使うときには必需品です。特に細いナイロン糸を使うときには、チョット傷が付くと大きな失敗をします。よって直接金属製のサルカンに結ぶと、金属に擦れて傷が付いてしまうのです。そこでナイロン糸(道糸)の先にダブルラインを作って、これをこのダブルS.T.ROOPとループ・トゥー・ループにつなぎ、このダブルS.T.ROOPをサルカンに、やはりループ・ トゥー・ループのようにしてつなげるのです。ダクロン糸は擦れに強いので、より道糸の強度に近い強度が保てる訳です。

写真25

またS.T.ROOPのループになっていない側のダクロンラインの中に、8号(もしくは30Lb)のナイロン糸を通し、先糸として使います。当然S.T.ROOPは道糸につなげます(道糸にダブルラインを作っておいて、ループ・トゥー・ループでつなぎます)。一般的に先糸と道糸はサルカンを介して接続されますが、これならばサルカンを介さないので、ガイドを通過します。よって例え先糸が長くてもP.57のようにサルカンがガイドに掛かって上げられないという事態を防ぐことが出来ると共に、強度的にも結んだときよりもはるかに丈夫です。またナイロンラインだけですと、PEラインのように長さの色分けがないため、仕掛けを急いで巻いているときなどは、サルカンをトップガイドにぶつけてしまうことがよくあります。しかし、このS.T.ROOPを付けておくと、ダクロンラインはとても良く目立ちますので、それを防ぐことができます。

作り方はまずS.T.ROOPを作って(写真A)、通すナイロン糸(8号)の先端をライターの火であぶって丸くします(写真B)。これをS.T.ROOPのROOP側でない方から通して行きます(写真C)。最初は大変ですが、ちょっとコツが判れば簡単に通すことができます。15㎝も通せば充分な強度が出ますが、一応大事をとって20㎝位は通しておきましょう。そしてダクロン糸の末端は解けて来ますのでデンタルフロスでセっておきます(写真D)。僕が好んで使っているデンタルフロスはジョンソン&ジョンソンのWAXEDです(写真E)。

写真A

写真B

写真C

写真D

写真E

もう一つの利用法として、P.25で紹介した「ナマリ誘導仕掛け」に利用する方法です。この仕掛けはとても良い仕掛けだと自負しているのですが、サルカンの所にいつもナマリがあたって、そこの部分だけ糸がダメージを受けてしまう欠点があります。そこでこの部分にS.T.ROOPを使うのです。すると強度が一段と向上します。

この他にも沢山の利用法がある便利で強度的に優れた結びですので、是非皆様にも利用していただきたい結びの一つです。

【ヒラメの地方名】

オオガレイ(山口県)

オオクチ(中国地方、紀州串本、辰ヶ浜、広島県)

オオグチ(小野田)

オオクチカレ(関西)

オオグチカレ(関西)

オオグチガレ(大阪、関西)

オオクチカレイ(東北、関西)

オオグチカレイ(東北、関西、小野田)

オオグチガレイ(東北、関西)

オオバス(伊勢、三重)

オホガレ(富山県生地)

カイワ(有明海)

カルワ(青森県鮫港、柳河、有明海)

カレ(関西、各地、大阪、四国、九州、和歌山県南部)

カレイ(各地、鹿児島、有明海)

ソゲ(1kg以下のヒラメの総称。各地)

テックイ=テツクイ(北海道)

バカガレイ(福井)

ハガレ(七尾、富山県新湊、能登)

バカレイ(福井県)

ハス(浜名湖)

ハスガレ(伊勢、三崎)

ハタタガレ(鳥取)

ヒダリクチ(山口県周防、有明海)

ヒラメ(一般)、ホンガレイ(徳島県)

マガリイワ(有明海)

マガレイ(荘内)

マビラメ(小名浜)

ミビキ(富山県滑川・生地)

メビキ(富山県富山・打出)

英語ではBastard halibut, False halibut, Flat fish, Japanese flounder, Olive flounder

中国語では牙鮃、牙片、油牙鮃、偏口、比目魚、左口。